-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 廃用症候群とは?原因や症状、予防法、リハビリのポイントを解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

廃用症候群とは?原因や症状、予防法、リハビリのポイントを解説

病気やケガで長期間の安静が続いたり、寝たきりの状態が続いたりすると、身体機能が衰える「廃用症候群」に陥ることがあります。

特に高齢者の場合、一度廃用症候群を発症すると、回復に長い時間を要したり、元の状態に戻るのが難しくなったりすることがあります。そのため、早期から予防のための対策を講じることが大切です。

この記事では、廃用症候群の概要をはじめ、原因・主な症状・家庭でできる予防法・リハビリのポイントについて解説します。健康的な生活を維持し、廃用症候群を防ぐための参考にしてください。

廃用症候群の特徴

まずは、廃用症候群の概要を見ていきましょう。

廃用症候群とは

廃用症候群とは、病気やケガなどで長期間安静にしていたり、寝たきりで運動量が減ったりしたときに起こる、二次的な身体機能の衰えのことです。

「生活不活発病」とも呼ばれ、筋力低下や関節の拘縮、心肺機能の低下だけでなく、うつ病やせん妄など精神面への影響も見られます。特に高齢者や寝たきりの方は発症リスクが高いため、日常生活の中で予防を意識することが大切です。

一度生じると回復が困難

廃用症候群になると、元の状態に回復するまでに、「動かずにいた期間」の数倍の時間が必要になるといわれています。

例えば、比較的若い方でも、1週間の安静で失った機能を取り戻すのに1ヵ月以上かかることがあります。高齢者の場合は、さらに回復までの期間が長く、改善が難しくなる傾向があります。

また、廃用症候群は、筋力や身体機能が極端に低下する「サルコペニア」を進行させやすいとされており、予防には栄養管理への配慮も欠かせません。そのため、可能な限り長期的な安静を避け、早期からリハビリを開始して廃用症候群の予防に努めることが大切です。

サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイルとの違い

廃用症候群とよく似た言葉に、「サルコペニア」、「ロコモティブシンドローム」、「フレイル」があります。

いずれも身体機能の低下に関わる言葉ですが、原因や特徴にはそれぞれ違いがあります。

| 廃用症候群と似た言葉 | 詳細 |

|---|---|

| 廃用症候群 | 長期の安静により身体機能が低下した結果、全身機能が低下する状態(サルコペニアを含む) |

| サルコペニア | 加齢や病気によって、筋肉量や身体機能の低下が起こった状態 |

| ロコモティブシンドローム | 「移動(locomotion)」と「移動能力(locomotive)」という言葉から作り出された言葉。運動器の障がいで、移動する機能が低下した状態(サルコペニアを含む) |

| フレイル | 「虚弱(frailty)」に由来する言葉。高齢者が健康な状態から介護が必要な状態に移行する過程で身体的な機能低下だけでなく、精神的機能や社会性の低下が起こっている状態(サルコペニアを含む) |

廃用症候群・ロコモティブシンドローム・フレイルは、いずれもサルコペニア(筋肉量の低下)を含む概念です。

サルコペニアが「筋肉量や筋力の低下」を指すのに対し、廃用症候群は身体を動かさないことによる全身機能の低下、ロコモティブシンドロームは移動機能(立つ・歩くなど)の低下、フレイルは身体・精神・社会面の衰えまでを含む包括的な状態を指します。

高齢者の多くは、加齢とともにフレイルを経て、少しずつ要介護状態へ移行していくと考えられています。

廃用症候群になる原因

廃用症候群の主な原因は、病気やケガによる長期の安静です。入院や自宅療養などで活動量が減ると、身体を自力で動かす力が失われやすくなります。

このように身体を動かさない状態が続くと、筋肉や関節だけでなく、心肺機能や消化器機能などの内臓の働きも低下し、結果として全身機能がさらに衰える悪循環に陥ってしまいます。

特に高齢者はもともと身体機能が低下しやすく、廃用症候群を発症するリスクが高いため注意が必要です。

廃用症候群の具体的な6つの症状

廃用症候群では、筋力や関節可動域、内臓機能、意欲などの心身機能が幅広く低下します。主な症状は以下のとおりです。

1.運動器障害

廃用症候群による運動器の障害としては、以下が挙げられます。

- ・筋萎縮:筋肉がやせ細り、筋力が低下する

- ・関節拘縮:関節が硬くなり、可動域が狭くなる

- ・骨萎縮:骨密度が低下し、骨がもろくなる

長期間の安静や寝たきり状態が続くと、筋力の低下により関節が動かしにくくなり、歩行が困難になる・日常生活動作(ADL)に支障が出るといった悪循環を招きます。

2.循環器・呼吸器障害

循環器・呼吸器の障害としては、以下が挙げられます。

- ・心機能低下:心臓の働きが弱まり、血液を送り出す力が低下する

- ・起立性低血圧:急に立ち上がった際に血圧が下がり、ふらつきやめまいが起こる

- ・血栓塞栓症:血管内にできた血の塊(血栓)が詰まり、血流が滞る

- ・誤嚥性肺炎:食べ物や唾液が気管に入ってしまい、肺に炎症が起きる

長期間の安静で血液循環や呼吸機能が低下すると、これらの症状が起こりやすくなるため、こまめな体位変換や深呼吸などの工夫が大切です。

3.泌尿器障害

泌尿器の障害としては、以下が挙げられます。

- ・尿路結石:尿の通り道(腎臓や尿管など)に結石ができる

- ・尿路感染症:腎臓・膀胱・尿道などに細菌が感染し、炎症が起きる

長期間の安静や水分摂取の不足により、排尿回数が減少して尿が滞留することで、これらの障害が起こりやすくなります。

4.皮膚障害

皮膚の障害としては、褥瘡(じょくそう)が挙げられます。褥瘡は、皮膚やその下の組織が長時間圧迫されることで血流が滞り、傷ができる状態のことです。

「床ずれ」とも呼ばれ、同じ姿勢で長く過ごすことで発生しやすくなります。特に寝たきりの状態が続くと、体力や皮膚の再生力が低下して褥瘡のリスクが高まるため注意が必要です。

5.消化器障害

消化器障害としては、以下が挙げられます。

- ・逆流性食道炎:胃の内容物が食道に逆流して炎症を起こす

- ・便秘:消化機能の低下などにより排便が滞る

寝たきりの状態や嚥下障害などで食事量が減ると胃腸の動きが弱まり、便秘が悪化しやすくなります。また、活動量の低下や水分不足も便秘を助長するため、日常的な水分補給と排便習慣の見直しが大切です。

6.自律神経・精神障害

自律神経・精神障害としては、以下が挙げられます。

- ・うつ状態:気分の落ち込みや無気力、感情の反応が鈍くなる

- ・せん妄:軽い意識の混乱が起こり、幻覚や支離滅裂な言動が見られる

- ・見当識障害:今がいつなのか、どこにいるのかがわからなくなる

身体を動かせず行動範囲が限られると、社会的なつながりの減少や意欲の低下が起こり、精神面にも悪影響を及ぼすことがあります。

廃用症候群の予防法

廃用症候群を防ぐには、日常生活のなかで無理のない範囲で身体を動かし、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

身体を動かす

廃用症候群を予防するには、長時間同じ姿勢で過ごさないことが大切です。寝ているよりも座る、座るよりも立つ・歩くなど、できる範囲で身体を動かすことを意識しましょう。

激しい運動をする必要はありません。少し疲れる程度の軽い活動で十分です。たとえば、買い物に出かける、トイレまで自分で歩くといった日常の動作を、できるだけ自分で行うようにしましょう。

また、ダンス・水泳・ガーデニングなど、趣味を通じて楽しく身体を動かす習慣を持つことも効果的です。

身体を動かすのが難しい場合は、マッサージや整体を取り入れるのもよい方法です。さらに、安静にしている時間が長い場合でも、体位変換をする、座る時間を増やす、足首を回す、手足をもむなどの軽い運動をこまめに行うだけでも十分に予防効果があります。

食事を改善する

体力や筋力を維持するには、栄養バランスのとれた食事を摂ることが大切です。高齢者の多くは、必要な栄養が十分に摂取できていない低栄養状態にあるといわれています。

身体を動かす意欲や筋力を保つためにも、主食・主菜・副菜をそろえたバランスの良い食事を意識して取り入れましょう。特に、肉類・魚類・豆類・乳製品など、筋肉の材料となるタンパク質をしっかり摂ることがポイントです。

また、以下のように「食べやすい環境」を整えることも重要です。

- ・口腔ケアの徹底:食後や就寝前、起床時には丁寧に歯磨きを行う

- ・入れ歯の適合確認:緩みや痛みがないかを歯科医院で定期的にチェックする

- ・入れ歯の作成:必要な場合は放置せずに作成し、しっかり噛める状態に整える

- ・食事内容の調整:食べにくいものは刻む・とろみを付けるなどして、誤嚥を防ぎ安全に食事を楽しむ

廃用症候群のリハビリのポイント

廃用症候群の方がリハビリに取り組む際は、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

前向きな気持ちで取り組めるようにする

リハビリの効果を高めるためには、本人が前向きな気持ちで取り組むことが何よりも大切です。そのために、リハビリの目的や、どのような回復が期待できるのかを丁寧に伝えましょう。

また、医師・看護師・理学療法士などの専門職と連携しながら、本人の意欲を引き出す工夫をすることが重要です。

もし本人の気持ちがなかなか前向きにならない場合は、医療従事者による専門的なアプローチが有効なこともあります。無理に励まそうとせず、必要に応じて専門家に相談しながら、焦らず寄り添う姿勢を大切にしましょう。

リハビリできるよう体調管理をする

リハビリを効果的に行うためには、体調が安定していることが大前提です。体調がすぐれないままリハビリを行うと、苦痛や疲労の増大につながり、体調を崩したり回復を遅らせたりするおそれがあります。

まずは、十分な睡眠と栄養をとったうえで、リハビリを安全に行える状態かどうかを医師に確認してもらうことが大切です。

また、場合によっては体調を整えるために薬による治療が必要になることもあります。その際は、早めに医師へ相談し、適切なサポートを受けながら無理のない範囲で進めましょう。

まとめ

廃用症候群は、病気やケガによって長期間安静にしていることで生じる、二次的な身体機能の衰えです。筋力低下や関節の拘縮、心機能の低下、褥瘡(じょくそう)、うつ状態など、全身にさまざまな影響を及ぼします。

特に高齢者は回復に時間がかかるため、予防が何より重要です。長時間同じ姿勢を避け、ベッド上でもできる軽い運動を取り入れるようにしましょう。また、筋力低下を防ぐためには、タンパク質を多く含む食事で栄養バランスを整えることも大切です。

すでに廃用症候群を発症している場合は、リハビリの目的や効果を本人に丁寧に伝え、意欲を引き出しながら進めることが回復の鍵となります。

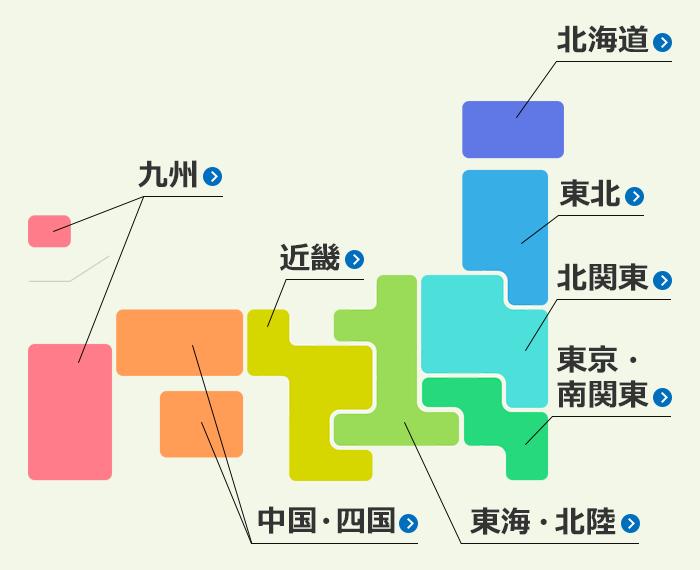

「ダスキンヘルスレント」では、手すり・歩行器・杖をはじめ、室内での立ち座りをサポートする各種福祉用具(レンタル・購入)をご用意しています。製品の選び方や設置に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて