-

ホーム

-

商品を探す

-

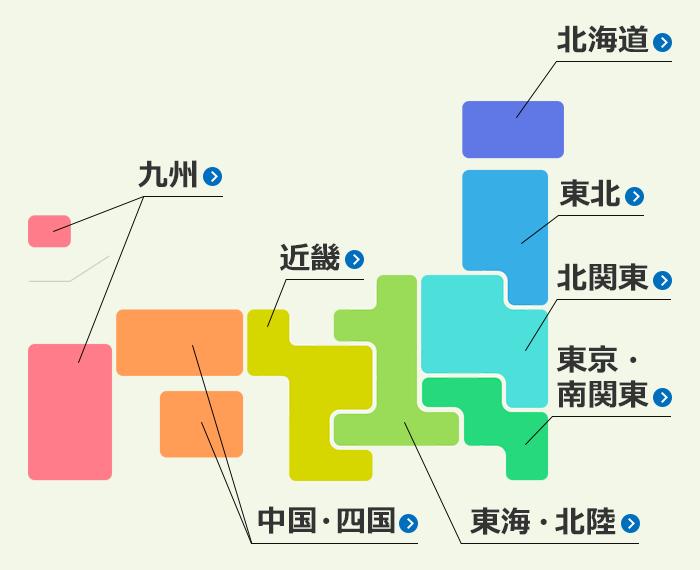

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 胃ろうとは?対象者・種類・在宅介護の注意点について解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

胃ろうとは?対象者・種類・在宅介護の注意点について解説

年齢や病気などによって嚥下機能が低下すると、口から自力で食事をとることが難しくなります。その際に行われるのが、胃ろうの造設手術です。胃ろうとは、胃に穴をあけて専用の器具を取り付け、胃から直接栄養を摂取する方法です。

本記事では、胃ろうの概要や対象となる方に加え、カテーテルの4つのタイプや手術方法について紹介します。さらに、胃ろうのメリットとデメリット、ご自宅で介護する場合の注意点についても解説します。胃ろうの造設を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

胃ろう(胃瘻)の概要と対象になる方の特徴

はじめに、胃ろうの概要や、どのような方が対象になるのかを解説します。

胃ろうとは?

胃ろうとは、胃に穴をあけて器具を取り付け、栄養を送り込む医療措置を指します。正式には PEG(ペグ:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy/経皮内視鏡的胃瘻造設術)と呼ばれ、内視鏡を使って腹部に小さな口を造る手術を行います。

栄養補給の方法には、胃ろうのほかに「腸ろう」(腸に栄養を入れる)、「経鼻胃管栄養」(鼻からチューブを通して栄養を入れる)、「経静脈栄養」(血管に栄養を投与する)などがあります。その中でも胃ろうは、本人の苦痛や介護者の負担が少ない点が特徴です。

胃ろうの対象になる方

胃ろうは、口から自力で食事がとれなくなった方や、食べるとむせてしまい誤嚥性肺炎を引き起こす恐れがある方などに用いられます。

一方で、老衰など、胃ろうを造設しても機能回復が見込めない場合には、適用が慎重に判断されます。

胃ろうカテーテルの種類(4タイプ)

胃ろうのカテーテルには、胃の内部の「バルーン型」「バンパー型」と、胃の外部の「ボタン型」「チューブ型」を組み合わせた、計4タイプがあります。

体の状態には個人差があるため、適したタイプのカテーテルを選ぶことが重要です。以下では、4タイプの概要とそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

バルーン・ボタン型

胃の内部にバルーン型、体の外にボタン型を採用しているタイプです。

【メリット】

- ・チューブが体内にあるため、動作を阻害しにくい

- ・カテーテルの交換が容易である

- ・カテーテルの汚染リスクが少ない

- ・逆流防止機能がある

【デメリット】

- ・製品にもよるが、交換頻度が週1回、または1~2ヵ月に1回と比較的頻回

- ・バルーンが破裂する可能性がある

- ・栄養管との接続を適切に行えるまで時間が必要

バンパー・ボタン型

胃の内部にバンパー型、体の外にボタン型を採用しているタイプです。

【メリット】

- ・チューブが体内にあるため、動作を阻害しにくい

- ・カテーテルが抜けにくい

- ・逆流防止機能がある

- ・交換頻度は4~6ヵ月ごとで比較的長い

【デメリット】

- ・交換の際に痛みがある

- ・外部ストッパーの位置を変えられない

- ・栄養管との接続を適切に行えるまで時間が必要

バルーン・チューブ型

胃の内部にバルーン型、体の外にチューブ型を採用しているタイプです。

【メリット】

- ・交換がしやすい

- ・栄養管との接続が比較的容易

- ・外部ストッパーの位置を換えられる

【デメリット】

- ・製品にもよるが、交換頻度が週1回、または1~2ヵ月に1回と比較的頻回

- ・バルーンが破裂する可能性がある

- ・体外に露出した部分に違和感があり、自己抜去(引っ張って抜いてしまうこと)のリスクがある

- ・チューブ内の汚染リスクがある

バンパー・チューブ型

胃の内部にバンパー型、体の外にチューブ型を採用しているタイプです。

【メリット】

- ・カテーテルが抜けにくい

- ・栄養管との接続が比較的容易

- ・外部ストッパーの位置を変えられる

【デメリット】

- ・交換の際に痛みがある

- ・体外に露出した部分に違和感があり、自己抜去のリスクがある

- ・チューブ内の汚染リスクがある

胃ろう手術の方法・日数・費用

続いて、胃ろうの手術方法とメンテナンス、必要な日数や費用について紹介します。

胃ろうの手術方法

胃ろうの手術前には、血液検査や感染症の有無、レントゲンなどの検査を行います。体の状態によっては、胃ろうを造設できない場合もあります。

造設手術(PEG=経皮内視鏡的胃瘻造設術)には3種類あり、それぞれの概要は以下のとおりです。

プル・プッシュ法

口から胃に内視鏡を挿入して行う方法です。バンパー型のカテーテルを使用するため、交換期間が4~6ヵ月と長い点がメリットです。一方で、2回の内視鏡挿入が必要になることや、口からカテーテルを通すことによる汚染リスクがある点がデメリットです。

イントロデューサー法

鼻または口から内視鏡を挿入して行う方法です。バルーン型のカテーテルを使用するため、内視鏡の挿入は1回で済み、汚染のリスクが少ない点がメリットです。一方で、交換頻度が1~2ヵ月と短く、定期的な交換の負担がある点がデメリットです。

イントロデューサー変法

イントロデューサー法を改良した方法で、バルーン型だけでなくバンパー型のカテーテルも利用できます。バンパー型であれば交換頻度は4~6ヵ月ごとになり、清潔に造設できる点や、内視鏡の挿入が1回で済む点がメリットです。一方で、イントロデューサー法に比べて手技がやや複雑で、施術に熟練が必要になる点がデメリットです。

胃ろうの手術にかかる日数

胃ろうの造設手術では、入院期間は一般的に1~2週間程度とされています。手術自体にかかる時間は、15~30分程度です。

胃ろうの手術にかかる費用

入院する病院の規模や造設する胃ろうのタイプ、入院期間などによっても異なりますが、一般的には、10万円前後の自己負担となっています。

かかった費用が一定以上となれば高額療養費制度を利用できるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

胃ろうのメリット

胃ろうを造ると、以下のようなメリットが得られます。

栄養補給ができるうえに、口からも食べられる

自力で食事がとれなくなると、栄養不足に陥るだけでなく、筋力が低下して老衰が進行しやすくなります。胃ろうを造設することで、必要な栄養を安定して補給できるようになります。

さらに、胃ろうでは口や食道に管を通さないため、経鼻胃管栄養とは異なり、口から食べ物を食べることも可能です。専門家に相談しながらではありますが、「必要な栄養補給は胃ろうから行い、好きな食べ物は口から摂取する」といった選択もできます。

目立たないため、違和感や負担が少ない

経鼻胃管栄養は鼻の穴からチューブを通すため、違和感や痛みが生じることがあります。それに比べて胃ろうは、違和感や痛みが少ない点がメリットです。外出や運動、リハビリ、入浴などの制限もなく、これまでと大きく変わらずに過ごすことができます。

また、洋服を着れば見た目では目立ちにくいため、心理的な負担も少なくなります。

誤嚥性肺炎のリスクを軽減できる

誤嚥性肺炎とは、食事や水分とともに細菌が気道に入り込んでしまい、肺に炎症を生じるものです。胃ろうでは胃に直接栄養を送ることから、そのリスクを軽減できます。

カテーテルが抜けにくい

胃ろうはカテーテルが抜けにくく、違和感や痛みも少ないとされています。そのため、自己抜去のリスクが少ない点もメリットです。

胃ろうのデメリット

胃ろうには栄養補給や生活の質の面で多くのメリットがあります。

しかし一方で、医療処置である以上、手術や術後のケア、生活上の負担など、考慮すべきデメリットも存在します。ここでは、胃ろうの主なデメリットを紹介します。

手術が必要である

手術にかかる時間は15~30分程度とされ、身体への負担は比較的軽微です。

しかし、体力が低下している方や認知症のある方では、手術によるダメージやストレスを感じる可能性があります。

また、術後は消毒などを行い、皮膚トラブルを予防する必要があります。

定期的なメンテナンスが求められる

胃ろうは一度造ったら終わりではなく、定期的な交換などのメンテナンスが必要です。交換時期の目安は、バルーン型で1~2ヵ月ごと、バンパー型で4~6ヵ月ごとです。交換の際には痛みが生じることもあり、手間や費用を負担に感じる方もいます。

特に自宅で介護を行っている場合は、要介護の家族を定期的に病院へ連れて行く必要があり、介護者への負担は避けられません。これも胃ろうのデメリットの一つです。

細菌性肺炎や逆流のリスクがある

誤嚥性肺炎のリスクは低減しますが、食事の機会が減ることで唾液の分泌量も減り、細菌性肺炎が起こるリスクがあります。

また、液状の栄養剤は注入時の姿勢やスピードによって逆流しやすく、誤嚥を引き起こす危険性があります。

口腔内が不潔になりやすい

胃ろうを造設すると食事の機会が減り、唾液の分泌量が減少しやすくなります。その結果、口腔ケアもおろそかになり、口腔内に細菌が増えやすい環境が作られます。

胃ろうの家族を在宅で介護する場合の注意点

胃ろうの家族を在宅で介護する場合、以下の点に注意が必要です。

皮膚トラブルを予防する

胃ろうを造設した部分は、皮膚に腫れや化膿などのトラブルが起こりやすいです。トラブルを防ぐためには、1日1回の洗浄と十分な乾燥が重要です。

ストッパーが皮膚に埋もれて圧迫することもあるため、週に一度はカテーテルを回転させる必要があります。皮膚とストッパーの間には、1~1.5㎝程度の余裕をもたせておきます。

それでも皮膚トラブルが起きてしまった場合には、早めに医師に相談することが大切です。

口腔ケアを行う

口から食べる機会が減ると、唾液の分泌量が減って口腔内に雑菌がたまりやすくなり、誤嚥性肺炎につながる恐れがあります。そこで、1日に3回以上は口腔ケアを行うことが推奨されています。

口腔ケアに使えるグッズには、歯ブラシや歯間ブラシのほか、舌用ブラシやスポンジブラシなどがあります。

関連記事:自分で歯磨きが難しい人の口腔ケアの手順

栄養剤の取り扱いや注入手順に注意する

胃ろうから栄養剤を注入する際は、必ず事前に手を洗うなど取り扱いに注意しましょう。

注入手順は、まず栄養剤が冷たすぎると胃腸に影響を及ぼすため、人肌程度に温めます。注入時は安全のため、体を30~90度程度起こした状態にします。体を起こす際には、介護用ベッドの角度を上げるほか、枕やクッションで体位を安定させることが有効です。

また、注入後は30分~1時間程度、座った姿勢を保つようにします。

自己抜去(事故抜去)のリスクに備える

認知症が進んでいる方などは、自分で胃ろうを抜いてしまうことがあり、これを自己抜去といいます。あるいは、体外のチューブが引っかかるなどして抜けてしまうなど、不慮の事故抜去が起こる恐れもあります。

自己抜去(事故抜去)が起きたら早めに医師に連絡する必要があるため、緊急連絡先を控えておきましょう。抜去防止対策として、ポケット付きの腹帯を使用するのもおすすめです。

まとめ

胃ろうは、嚥下機能が低下して自力での食事が難しくなった方でも、栄養をとれる医療措置です。カテーテルには4つのタイプがあり、体に適した方法を選ぶとともに、皮膚トラブルの予防や定期的な交換が必要です。

胃ろうには、違和感や痛みが少なく、嚥下機能によっては口からの食事も楽しめるというメリットがあります。その一方で、介護する側にとって負担になる側面もあるため、介護グッズの導入を検討することも大切です。

「ダスキンヘルスレント」では、レンタルに対応可能な介護ベッドや付属品を豊富に取り扱っています。製品選びや介護保険を活用したレンタル利用についても、ぜひお気軽にご相談ください。

介護ベッド・電動ベッド・付属品 商品一覧

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて