-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 介護用車椅子の種類と選び方。用途別の役割やポイントを詳しくご紹介

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

介護用車椅子の種類と選び方。用途別の役割やポイントを詳しくご紹介

介護用車椅子の役割は、屋外での移動をサポートするだけではありません。室内でもベッドやトイレに移乗する際に使えるほか、歩行困難な方でも移動が可能になるため、寝たきりを防ぐ役割も担っています。

介護用車椅子は、操作方法や機能などで分類すると実に多種多様です。この記事では、車椅子のおもな種類と特徴を詳しくご紹介します。また、用途別の役割や安全に使用するためのポイントも併せて紹介しますので、介護用車椅子を使いたいけれど違いがわからない、選び方に自信がないという方は、ぜひ参考にしてください。

介護用車椅子の役割とは

介護用車椅子というと、「歩行が困難な方が外出時に使うもの」というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、車椅子の役割はそれだけではありません。 例えば、室内においてもベッドやトイレへの移乗時に使用することで、転倒リスクを減らし、安全性を高めることができます。

さらに、自力での移動が難しい状態が続くと、寝たきりになりやすく、筋力や気力の低下を招くおそれがあります。車椅子で座位を保つことにより、腹筋・背筋・体幹などの筋力維持に役立ち、自立を促すことにもつながります。

また、介助する側にとっても、車椅子の活用は移乗や移動の負担を軽減し、介護全体の効率化に貢献します。

介護用車椅子のおもな種類と特徴

車椅子には多種多様なタイプがあり、備えている機能や操作方法によって分類されます。ここでは大きく3つに分類し、それぞれの特徴をご紹介します。

自走式車椅子

タイヤが大きく、ハンドリム(グリップ)が付いており、ご利用者さま自身が操作できるタイプの車椅子です。走行する際は、後輪の外側についたハンドリムという円形のパーツを手で回転させて進みます。また、フットサポート(足置き台)を外せば、座ったまま足で地面を蹴って進むことも可能です。

自走式車椅子は、必要に応じて介助者が車椅子を押して走行することもできるように、ハンドグリップが車椅子の背面上部についています。また、モジュールタイプと呼ばれるものは、幅や高さをご利用者さまの身体の大きさに合わせて調整可能なので、体格などを問わず多くの方が使用できます。

なお、「自走型車椅子」「普通型車椅子」なども、自走式車椅子と同様のものを指す言葉です。

介助式車椅子

介助者が押して走行するタイプの車椅子です。ご利用者さまが操作するためのハンドリムはついておらず、ブレーキも介助者が操作します。

介助式車椅子は、自走式車椅子よりも後輪の車輪が小さく、ハンドリムがないことから横幅もコンパクトです。さらに、軽量で折りたたんで運べるため、持ち運びの負担が少ないことも特徴です。車に積み込むことを想定している方などに選ばれています。

自走式車椅子と同様に、幅や高さを調整できるモジュールタイプも選択可能です。

「手押し型車椅子」「介助型車椅子」などと呼ばれることもあります。

電動式車椅子

電動機が走行をアシストしてくれるタイプの車椅子です。バッテリーを搭載しているため、重量があります。

電動式車椅子は、ご利用者さま自身が操作する自走式電動車椅子と、介助者が操作する介助式電動車椅子に分かれます。

自走式電動車椅子

操作方法によって、さらに3つのタイプに分かれます。

● 標準型:ご利用者さまの手もとのレバーで操作する車椅子

● 簡易型:一般的な車椅子に電動のユニットがついている車椅子

● ハンドル型:小型スクーターのような見た目をした車椅子

ハンドル型は「シニアカー」や「電動カート」とも呼ばれ、運転免許不要で歩道を走行することも可能です。

介助式電動車椅子

介助式車椅子に電動機を積んだもので、操作を行うのは介助者です。坂の上り下りなど、電動アシスト機能によって介助者の負担を軽減します。

車椅子のパーツの名前と役割

車椅子は、さまざまなパーツから構成されています。おもなパーツの名前と、それぞれの役割をご紹介します。

本体フレーム

アルミやスチール、チタンなどからできており、車椅子の骨組みとなるパーツです。固定されたフレームもあれば、折りたためるタイプのフレームもあります。

タイヤ

上の写真の左側が自走式車椅子、右側が介助式車椅子です。

前輪と後輪があり、自走式車椅子は後輪が大きいのが特徴です。駆動輪である後輪が車椅子を動かし、前輪は車椅子を支えるキャスターの役割を担っています。

ハンドリム

自走式車椅子の後輪の外側にあるリング状のパーツです。ご利用者さまが車椅子を走行させるために使用します。素材にはアルミやステンレスが用いられることが一般的で、樹脂でコーティングする場合もあります。

握力が弱く、ハンドリムの操作が難しい方には、滑りにくい素材のカバーがついたタイプや、つかみやすいように凸凹加工が施されたタイプがおすすめです。

ブレーキ

車椅子には、2種類のブレーキがついています。

介助者が使用する「介助用ブレーキ」とは、車椅子を押すハンドグリップについているブレーキのことです。自転車のブレーキをかけるときと同様に、握って使用します。おもな役割は、下り坂の走行時に速度を調整したり、車椅子を一時停止させたりすることです。

後輪についているブレーキは、「駐車用ブレーキ」「ダッグルブレーキ」などと呼ばれます。ご利用者さまの手もとにあるレバーを引くことで後輪を押さえつけ、タイヤが固定される仕組みです。乗り降りする際に車椅子を固定したり、駐車中の車椅子が動き出すのを防いだりする役割があります。

ブレーキの操作が難しい方には、立ち上がると自動でブレーキがかかるタイプや、あとづけできる自動ブレーキ装置などもあります。

バックシート

背もたれ部分の名称で、「バックサポート」とも呼ばれます。安定した姿勢を保ち、自操・自走の動作をサポートしたり、ご利用者さまの負担を軽減したりする役割があります。

アームサポート

ひじかけ部分の名称で、「アームレスト」とも呼ばれます。直線的なものや、タイヤの形に沿ったものなど、形状はさまざまです。また、固定されているタイプと可動するタイプがあります。おもな役割は、ご利用者さまの姿勢を安定させたり、車椅子の乗り降りをサポートしたりすることです。

お尻を持ち上げる力が弱い場合、車椅子への乗り降り時にアームサポートが動作の妨げになることがあります。そのようなケースでは、アームサポートが上下に可動するタイプや、取り外し可能なタイプを選ぶと、移乗がスムーズになり負担を軽減できます。

フットサポート・レッグサポート

フットサポートは足置き部分の名称で、「フットレスト」と呼ばれることもあります。走行中にご利用者さまが足を安定して乗せておける場所です。

フットサポートの高さが合っていないと、姿勢が不安定になりやすくなるため、足の長さに合わせて適切に調整することが重要です。また、車椅子への乗り降り時に足をぶつけにくくするために、折りたたみ式や取り外し可能なタイプを選ぶと安心です。

レッグサポートはふくらはぎの背面部分にある支えで、「レッグベルト」と呼ばれることもあります。走行中に足がずれ落ちるのを防ぎ、安全性と快適性を高める役割を担っています。

ヘッドサポート

ヘッドサポートは頭部を支える部分の名称で、「ヘッドレスト」と呼ばれることもあります。首の負担を軽減し、ご利用者さまが楽な姿勢を保つ役割があります。ヘッドサポートのある車椅子は、バックシートとともに角度を調整できるものが一般的です。

車椅子の選び方

さまざまな種類がある車椅子は、適切なものを選ぶことでより快適に使用できます。ここでは、車椅子の選び方のポイントをご紹介します。

ご利用者さま体格に合わせて選ぶ

車椅子は、ご利用者さまの体格に対して大き過ぎても小さ過ぎても使いにくいものです。以下に挙げるポイントを確認し、適切なサイズの車椅子を利用しましょう。

座面の幅

ご利用者さまが車椅子に座った状態で、介助者の手が横に入れられる隙間(2cm程度)があることを確認しましょう。

座面の奥行

車椅子に深く腰かけた状態で、ひざ裏とシートが5cmほど離れているのが理想的です。

座面の高さ

無理なく立ち上がれる高さであることを確認しましょう。ハンドリムをまわして自走する場合には、後輪の中心に手が届くかどうかも重要です。

アームサポートの高さ

高すぎず低すぎず、自然にひじを曲げられる高さが理想的です。

バックシートの高さ

自走する場合、上半身が動きやすい高さを選びましょう。バックシートが高いほど、ご利用者さまのお尻の負担は和らぎます。

使用環境に合わせて選ぶ

使用する場所や環境を考慮して、車椅子を選ぶことも重要です。

例えば、車椅子を持ち運んだり車に積み込んだりする機会が多い場合は、軽量でコンパクトなタイプを選ぶと扱いやすく便利です。

家の中など、狭い場所での移動が多い場合には、小回りのきくコンパクトタイプが適しています。

スムーズな乗り降りを重視する場合は、フットサポートやアームサポートが可動・着脱できるタイプを選ぶと、移乗時の妨げになりません。また、ご利用者さまの体格に合わせたい場合は、タイヤや座面の高さなどを調整できるモジュールタイプもおすすめです。

さらに、介助者が操作する場合は、の電動アシスト機能つきの介助式車椅子を選ぶことで、坂道やスロープでの負担を軽減できます。

便利な機能で選ぶ

車椅子の使用時間が長い方や、長く座っているのが難しい方には、次に挙げるような機能がついた車椅子を選ぶと良いでしょう。

リクライニング機能

バックシート(背もたれ)の角度を調整できる機能です。バックシートを倒すことで、お尻と背中に体圧を分散できます。

ティルト機能

バックシートと座面を連動させて角度調整する機能です。リクライニング機能とは異なり、座面ごと角度が変わります。

ティルト&リクライニング機能

リクライニング機能とティルト機能が一体化したものです。バックシートと座面、それぞれの角度を調整できます。

車椅子を安全に使用するためのポイント

最後に、車椅子を安全に使用するために、おもに介助者が気をつけるべきポイントを紹介します。

こまめにメンテナンスを行う

車椅子のタイヤやブレーキに不備があると、転倒や落下などの事故につながる恐れがあります。

使用前には、タイヤの空気が抜けていないか、ブレーキが正常に作動するかを確認しましょう。あわせて、バックシートやアームサポート、座面に破損やネジの緩みがないかも点検することが大切です。

なお、目視だけでは気づけない不具合が潜んでいる場合もあるため、専門業者による定期的なメンテナンスの実施も欠かせません。

車椅子クッションを活用する

長時間同じ姿勢で座り続けると、床ずれのリスクが高まります。これを防ぐために、座面や背もたれに車椅子用クッションを設置することが効果的です。

クッションを使用することで、正しい座位姿勢を保ちやすくなり、お尻の痛みや不快感も軽減できます。

適切な操作を心がける

車椅子のご利用者さまは、介助者よりもスピードや振動に敏感な場合が多いため、操作の際は一つひとつの動作を丁寧に伝えながら、ゆっくりと進めることが大切です。

また、ブレーキの正しい使用も欠かせません。車椅子を停止する際は、短時間であっても必ずブレーキをかけましょう。特に急な下り坂では、車椅子を後ろ向きにして、ブレーキをかけながら慎重に操作することで、安全性が高まります。

まとめ

車椅子の種類は多く、ご利用者さまの体型や使用環境に合わせたものを選ぶことが大切です。快適に使用するためには、使用状況に応じたタイプの選定に加えて、クッションを活用してお尻への負担を軽減するなどの工夫も必要です。また、使用時間が長くなる方には、ティルト・リクライニング機能つきの車椅子を検討すると、より快適に過ごすことができるでしょう。

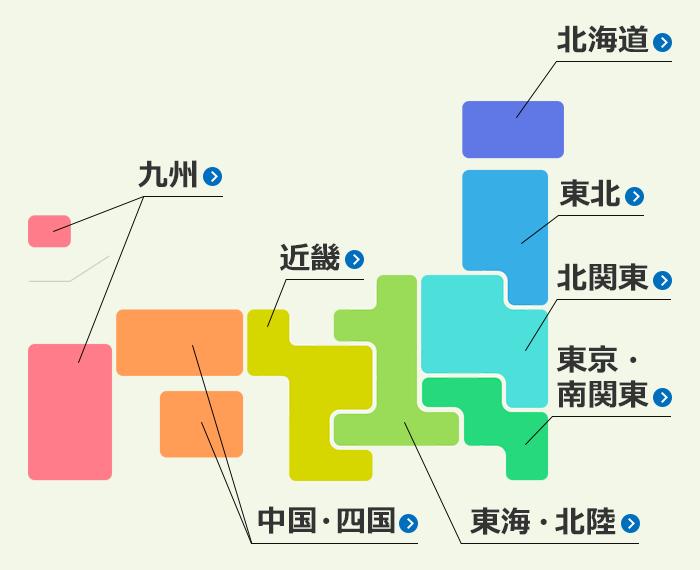

介護用品・福祉用具のレンタルと販売を行う「ダスキン ヘルスレント」では、さまざまな種類の車椅子のレンタルを行っています。自走式・介助式はもちろん、電動式車椅子も選択可能で、車椅子用のクッションやテーブルなどの付属品も豊富にそろえています。旅行や帰省、急な入院時などの短期利用も可能ですので、ぜひご相談ください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて