-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 高齢者に多い「大腿骨頸部骨折」とは?寝たきり防止のための注意点や対策を解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

高齢者に多い「大腿骨頸部骨折」とは?寝たきり防止のための注意点や対策を解説

高齢者にとって骨折は、体を自由に動かせなくなるきっかけとなり、筋力や認知機能の低下を招く恐れがある重大な怪我です。なかでも、大腿骨頸部骨折は骨が弱くなった高齢者に特に起こりやすく、寝たきりにつながるリスクが高いとされています。

この記事では、大腿骨頸部骨折が起きる原因や症状、治療法、そして寝たきりを防ぐために重要なポイントについて詳しく解説します。

さらに、そもそもの転倒事故を防ぐための工夫や、手すりの設置などバリアフリー環境づくりのヒントも紹介しています。ご家族の介護やご自身の備えとして、ぜひ最後までご覧ください。

大腿骨頸部骨折とその症状

始めに、大腿骨頸部骨折とその症状について解説します。

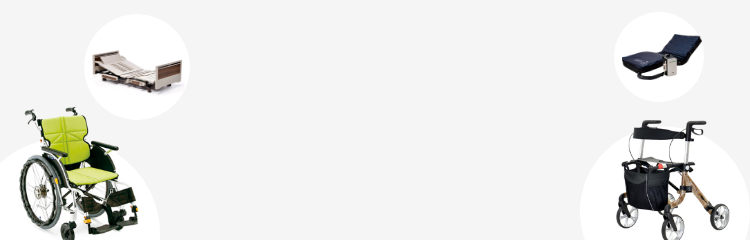

大腿骨頸部骨折とは

大腿骨頸部骨折とは、大腿骨(太ももの骨)のなかでも、股関節の付け根に近い部分(大腿骨頸部)の骨折を指します。

大腿骨頸部はくびれて細くなっているため、転倒や転落の負荷により骨折しやすい箇所です。特に骨粗しょう症などで骨が弱くなっている高齢者の場合、ひねったり尻もちをついたりなどの少しの動作でも折れてしまうことがあります。

また、大腿骨頸部骨折は折れた部分によっては骨に血液が届きにくいことなどから、骨がくっつきにくく完治しにくい怪我とされています。

大腿骨頸部骨折の症状

大腿骨頸部骨折では、折れた直後に以下のような症状があります。

- ・脚の付け根に、強い痛みや腫れが生じる

- ・股関節が痛くて立てない、歩けない

- ・あぐらをかく、しゃがむなど股関節を曲げる動きができない

- ・座ったときにつま先が外側を向く、骨折した脚のほうが短く見える

ただし、骨折の程度によっては直後に痛みを感じないことや、立ち上がったり歩いたりできてしまう場合もあります。認知症の高齢者はしばらく気付かないこともあるため、注意が必要です。

大腿骨頸部骨折の原因

大腿骨頸部骨折が起こるおもな原因は、交通事故や転倒事故などです。しかし骨が弱っている高齢者の場合、足をひねる、つまずく、ころぶ、尻もちをつく、ベッドから落ちるなどの動作でも骨折することがあります。

「大腿骨頚部骨折/転子部骨折診療ガイドライン2021」によると、大腿骨頸部骨折は高齢になるほど発生率が上がり、高齢者においては男性より女性の発生率が高い傾向です。

この背景には、骨粗しょう症があると考えられています。骨粗しょう症とは、骨密度が減ったり、骨の質が低下したりすることで骨がもろくなる病気です。

骨粗しょう症の原因は、カルシウムの摂取不足やカルシウム調整機能の衰え、閉経などによる女性ホルモンの欠乏などとされています。また、喫煙や過度の飲酒、低体重、加齢などもリスク要因です。

骨粗しょう症を発症すると、大腿骨頸部だけでなく、背骨や腕、手首なども骨折しやすくなります。さらに、骨折により入院や療養を余儀なくされることで、運動機能や内臓機能の低下を招き、寝たきりリスクの上昇にもつながります。

大腿骨頸部骨折の日常への影響

大腿骨頸部骨折が起きると、多くの場合は痛みの影響で、立つ、歩くなどの動作が制限されます。仰向けに寝た状態で膝を立てる、足を持ち上げるなどの動作ができなくなる場合もあります。

体を動かさない時間が増えると、筋力が低下し日常生活の質が下がります。外出や第三者との交流の機会が減ることで、認知症のリスクも高まるでしょう。さらに寝たきりとなれば、床ずれや肺炎などの合併症も懸念されます。

このように大腿骨頸部骨折は、生活レベルの低下や死亡リスク上昇の要因になります。

大腿骨頸部骨折の治療法

大腿骨頸部骨折が起きた際には、速やかに適切な治療を受けることが重要です。治療には大別して手術療法と保存療法があり、ここではそれぞれの治療法について解説します。

手術療法

手術療法には、骨接合術と人工物置換術(人工骨頭置換術もしくは人工股関節全置換術)があります。

骨接合術は、折れた骨を金属などの器具で固定してくっつける手術で、骨折した部分のずれが小さい場合にのみ用いられます。人工物置換術に比べると手術にかかる時間も短く、出血量も少ないことなどがメリットです。

また、偽関節(折れた骨がくっつく前に途中で止まってしまった状態)や、骨の壊死などが起こると再手術が必要になります。

人工物置換術(人工骨頭置換術もしくは人工股関節全置換術)は、骨を接合するのではなく、金属やセラミックなどでできた人工物で置き換える手術です。

骨接合術に比べると体への負担も大きくなるため、骨折した部分のずれが大きい場合や、骨がくっつく可能性が期待できない場合などに用いられます。

人工骨頭置換術では骨頭を人工物に置き換えますが、人工股関節全置換術では、骨頭だけでなく骨盤側の骨頭の受け皿(寛骨臼)も人工物に置き換えます。

保存療法

保存療法は、ギプスなどの装具を用いて骨折した部分を固定し、自然に骨がくっつくのを待つ治療法です。痛みがある場合は痛み止めなどを用いながら、横になって安静に過ごします。

保存療法は骨のずれが小さい場合や、内科疾患や年齢などの理由から手術できないと判断された場合のみ、選択されます。

手術療法に比べて体への負担は少ないものの、ベッドで安静にする時間が長くなるほど、筋力や認知機能が低下するリスクも高くなります。そのため、患者さんが手術に耐えられる状態であるなら、手術療法が選択される場合が多いです。

大腿骨頸部骨折による寝たきりを防ぐポイント

大腿骨頸部骨折は高齢者にとって、寝たきりにつながる恐れのある怪我です。以下に、寝たきりを予防するポイントを紹介します。

適切な治療を受ける

大腿骨頸部骨折は、体の構造上折れた部分に血液が届きにくく、骨がくっつきにくい怪我です。また、大腿骨頸部骨折によって動脈も損傷を受けてしまうと、骨頭まで血液が供給されなくなり、骨がくっついたのちも骨頭壊死を起こす恐れがあります。

そのため、できるだけ早く手術を行うほうが良いとされています。適切なタイミングは手術の方法にもよりますが、怪我をしてから3日~1週間以内が目安です。

リハビリを継続する

大腿骨頸部骨折では、手術をしたとしても、術後の歩行レベルは下がる傾向にあります。例えば、骨折前は自力歩行ができていた方でも、術後は杖が必要になることもあり、それまで杖歩行をしていた方は、歩行器や車椅子がないと移動が困難になることもあります。

入院期間中にリハビリを行っても日常生活を取り戻すまでは至らないことが多く、専門の病院に転院するなどしてリハビリを継続することが大切です。特に認知症の方はリハビリが進まないこともあるため、周囲の粘り強いサポートが重要です。

リハビリでは専門家の指示のもと、可動域訓練や歩行訓練、筋力を強化する訓練などを行います。自宅に戻ってからも、太ももやお尻などを鍛える運動を行うと良いでしょう。

再び転倒しないよう注意する

手術後は体力が低下し、筋力も弱っているため、再び転倒しやすくなります。特に骨粗しょう症の方は、一度の骨折をきっかけに、その後何度も骨折を繰り返しやすくなるため注意が必要です。

転倒は小さな段差のつまずきからも起こるため、日頃から足首をしっかりと上げて歩く習慣をつけ、すねの筋肉を鍛えておくと、つまずきにくくなります。

また、自宅内をバリアフリーに整えることも重要です。床の段差をなくす、滑りにくい床材に変える、手すりを設置するなど、環境を整えることで転倒リスクを大きく減らせます。

バリアフリーの具体的な方法については、次章以降で詳しく紹介します。

大腿骨頸部骨折を防ぐために日頃からできること

続いて、高齢者が大腿骨骨折をしないために、日頃から心がけておくべきことを紹介します。

骨や筋力の強化

大腿骨頸部骨折を防ぐには骨の強化が重要です。そもそも骨が弱くなる要因として、骨粗しょう症や腎機能の低下、糖尿病、未産、喫煙などが挙げられます。

骨粗しょう症は加齢にともない頻度が増加する病気のため、腰や背中が痛むなど異変を感じた際には、早期に受診すると良いでしょう。また、骨粗しょう症の進行を防ぐには、以下が効果的です。

- ・カルシウムとビタミンDを積極的に摂取する

- ・日常的に運動を取り入れる

- ・BMIが低いと骨折リスクが高まるため、適切な体重を維持する

骨粗しょう症に限らず、高齢になると外出など骨や筋肉に刺激を与える機会が減り、弱くなりがちです。1日30分程度を目安に、ウォーキングや水中歩行など無理のない運動を行うと良いでしょう。

バリアフリーで転倒を防ぐ

東京消防庁の救急搬送データによると、東京消防庁管内で平成29年から令和3年までの間に、事故(交通事故を除く)により救急搬送された65歳以上の高齢者は39万人を超えています。

高齢者の事故原因としては、不明瞭なものを除くと「ころぶ」が全体の8割以上を占めます。転倒する場所は屋内、特に住宅などの居住場所が多く、階段やベッドなど段差のある場所や、浴室や脱衣所など滑りやすい場所で起こりがちです。

参考:救急搬送データからみる高齢者の事故|東京消防庁

そのため、室内の段差がある場所には、手すりや踏み台、スロープなどの設置がおすすめです。また、滑りやすい場所には、滑り止めマットを敷くなどの対処法が有効でしょう。

バリアフリー環境に有効な手すり

手すりの設置は、高齢者の転倒や転落予防に有効とされています。大がかりなリフォームを行わずともバリアフリー環境を作れる点がメリットです。手すりにはさまざまな種類があるため、以下にその特徴を紹介します。

水平型

床に対して平行に設置するタイプの手すりで、一般的によく目にする形状のものです。廊下などに設置するほか、幅の短いタイプであれば玄関やトイレにも使用できます。

縦型(I型)

床に対して垂直に設置するタイプです。立ったり座ったりなどの体の上下移動をサポートできるため、玄関やトイレに設置することが多いです。

L型

縦型と水平型の特性を組み合わせたタイプで、アルファベットのLの形状をしています。立ち上がる動作や姿勢を保つのに有効で、おもにトイレや浴室に設置します。

据え置き型

コンパクトな手すりで、床に置いて使用します。ベッドやソファの近くなど、壁に手すりを取り付けられない場所での使用に便利です。使いたい場所に手軽に移動できるのもメリットです。

階段用手すり

階段の傾斜に沿って設置するタイプです。階段の上り下りを支えるほか、転倒や転落を防ぐために用いられます。

まとめ

大腿骨頸部骨折は、股関節の付け根に近い部分(大腿骨頸部)の骨折です。治療をしても骨がつきにくく、治りにくい怪我とされています。

大腿骨頸部骨折の多くは手術療法が用いられますが、入院が長引くと筋力や認知機能の低下や寝たきりを招く恐れがあります。そのため、早期に治療を行うこと、また、術後のリハビリに取り組むことが重要です。

大腿骨頸部骨折は高齢者に起こりやすく、なかでも骨粗しょう症などで骨が弱くなっている方は注意が必要です。骨を強化するためにも、日頃からカルシウムやビタミンDなどの栄養素を摂取し、ウォーキングや水泳など適度な運動を取り入れると良いでしょう。

また、住宅内での骨折を防ぐためには、バリアフリー環境を整えることも大切です。特に手すりは大がかりなリフォームは不要なため、手軽に設置できます。

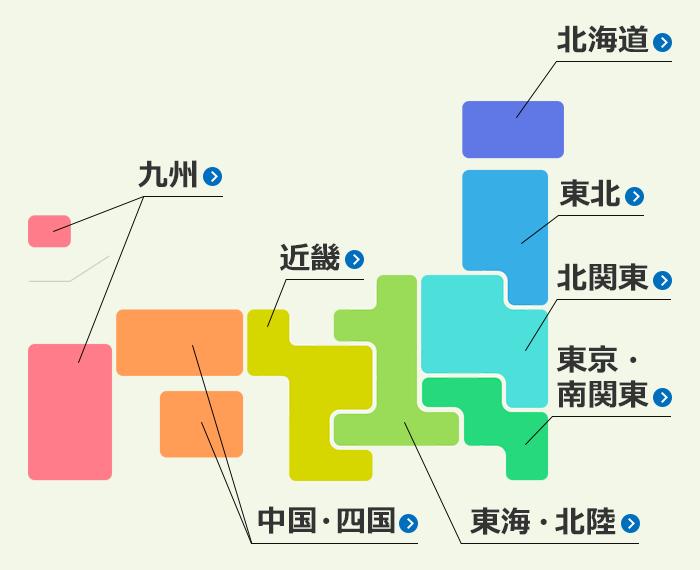

「ダスキンヘルスレント」では、レンタルできる手すりを豊富に取りそろえています。介護保険を活用したレンタル利用も可能なため、お気軽にご相談ください。

手すり 商品一覧

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて