-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 歩行器・歩行車の種類とは?シルバーカーとの違いや選ぶ際の注意点も解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

歩行器・歩行車の種類とは?シルバーカーとの違いや選ぶ際の注意点も解説

高齢になると自然と足腰が弱るだけでなく、病気や転倒などをきっかけに自力歩行が難しくなる場合があります。そのような方の歩行をサポートする福祉用具の一つが、「歩行器」です。

歩行器にはフレームが固定されたタイプのほか、フレームの脚先に車輪が付いたものなど、さまざまな種類があります。歩行器を選ぶ際は、使用する場所、目的などご自身の状況などを考慮することが大切です。

この記事では、歩行器と歩行車の種類や特徴、シルバーカーとの違いなどを解説します。ご利用者さまの状況や用途ごとに適切な歩行器もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

歩行器とは

歩行器とは歩行補助具の一つで、おもに足腰が弱くなった高齢者の歩行を助ける福祉用具です。4つの脚が支柱となり利用者の体を支える仕組みの歩行器は、杖をついて歩くよりも転倒予防に有効とされています。

歩行補助具には、車輪のない「歩行器」タイプと、フレームの先に車輪が付いた「歩行車」タイプのおもに2つあります。

歩行器と歩行車の種類

歩行器と歩行車は、形状によって細かく分類されます。歩行器、歩行車の種類について、詳しく見ていきましょう。

歩行器の種類

フレームの先に車輪がないタイプの歩行器は、以下の種類があります。

固定型歩行器

左右にある固定された4脚のフレームが体を支えるタイプです。ピックアップ型歩行器、持ち上げ型歩行器とも呼ばれます。

両手でフレームを持ち上げて前方に動かすため、腕の力が必要です。歩く力は衰えているが上半身の筋力が維持されている方や、杖の補助では歩くことに不安を感じる方に向いています。

交互型歩行器

形状は固定型歩行器に似ていますが、左右のフレームを個別に動かせる点が異なります。どちらかのフレームが常に床に接しているため、安定感は固定型歩行器よりも優れています。また、操作に慣れると固定型よりも早く歩ける点も特徴です。

片足に痛みが生じている方や、筋力だけでは体のバランスが取りにくい方に向いています。

立ち上がり歩行器(多機能歩行器)

手でつかむグリップ部分が、高さの異なる2段階になっています。歩行器で使う以外に、トイレの便座や椅子に座るとき、立ち上がるときの支えとしても利用可能です。座面が付いているタイプなら腰をかけることもできるため、休憩時やシャワー時などにも役立つでしょう。

車輪付き歩行器(2輪タイプ・4輪タイプ)

車輪付き歩行器は、前方の2つの脚のみに車輪が付いた2輪タイプと、4つの脚すべてに車輪の付いた4輪タイプがあります。4輪タイプは後輪にストッパーがあり、後脚に体重をかけると車輪が止まる構造です。

歩行器のように持ち上げる必要がなく、車輪が歩行をサポートすることで方向転換などがスムーズに行えます。筋力が弱っている方や足腰に痛みがあり歩行の負担を軽減したい方、リハビリをはじめたばかりで歩行器の扱いに慣れていない方に向いています。

歩行車の種類

歩行車は歩行器のフレームの先に車輪が付いたタイプで、以下の種類があります。

左右ハンドル型歩行車

歩行車の左右に自転車と同じようなグリップ型のハンドルが付いているタイプです。ハンドルを使って左右に曲がったり、ブレーキをかけて減速したりできます。

歩行車の中では最も一般的なタイプで、各メーカーから様々なタイプが出ています。収納部分があり、外出先で腰掛けができるものなどもあります。

サークル型(馬蹄型)歩行車

車輪付き歩行器の一種で、U字型の持ち手に腕や肘を乗せることができるタイプです。 「馬蹄型歩行車」や「アーム付き四輪歩行車」とも呼ばれ、おもに病院や介護施設などの屋内で利用されています。

腕や肘を乗せたまま歩行器を押せるため、高齢で握力が弱まっている方、リウマチなどにより指に痛みのある方にも有効です。

モーター型歩行車

車輪付き歩行器の一つで、内蔵されたモーターが歩行を補助します。センサーが道路の傾斜を察知し、上り坂ではモーターで前進をサポート、下り坂ではブレーキ機能が働いて転倒を防止することが可能です。「四輪歩行車」と呼ばれることもあります。

長時間、屋外を歩く方向けの歩行車ですが、利用時には操作方法の理解が必要です。

なお、上記に紹介した歩行器や歩行車のなかには、折りたためるタイプもあります。ワンタッチで折りたためて自立するタイプなら、持ち運びや立てかけて収納する際に便利です。

歩行器とシルバーカーの違い

歩行器や歩行車と似た役割を持つ福祉用具に「シルバーカー」があります。シルバーカーは、足腰が弱ってきた高齢者が利用する手押し車のことです。

シルバーカーには収納スペースが付いており、買ったものを入れたり、座って休んだりすることもできます。原則として外出時など屋外での利用を想定しており、自立歩行できる高齢者を対象としています。

そのため、介護保険制度を利用してのレンタルや購入はできません。

歩行器とシルバーカーとの違いや特徴については、以下の記事も参考にしてください。

歩行器を使うメリット

高齢者が歩行器を使うと、歩きやすくするだけでなく、さまざまなメリットがあります。以下で詳しく紹介します。

足や腰にかかる負担を減らせる

歩行器を利用すると、歩くときに足腰にかかる体重を分散できるため、足腰の痛みや負担の軽減につながります。また、フレームが支柱となり体を支えてくれるので、杖では歩けない方も、歩行器を使うと歩ける場合があります。

安定した歩行ができる

歩行器を利用すると体のバランスを保ちやすくなり、安定して歩けるようになります。歩行距離が長くなったり歩行スピードが上がったりすることで、利用者の行動範囲も広がるでしょう。

また、高齢者にとって転倒は寝たきりにつながる恐れのある事故ですが、歩行器で体を支えて歩くことで転倒予防も期待できます。

筋力低下を抑え、健康を保つ

歩行器を支えに自分の足で歩くようになれば、筋力の低下を防げます。健康面の向上はもちろん、自力で行動できる範囲が広がることは自信につながり、心身の健康に良い影響をもたらすでしょう。

歩行器を選ぶ際のポイント

歩行器にはさまざまな種類があります。そのため、購入やレンタルを検討する際にはご利用者さまに合った歩行器を選択することが大切です。ここでは、歩行器の選び方を紹介します。

立った際のバランス

歩行器を使うと杖よりも安定して歩けますが、転倒事故が起こる可能性はあります。特に、交互型歩行器や歩行車を利用するときにはバランス感覚が求められます。

そのため、歩行器を選ぶ際には、体重をかけたときや歩くときにバランスが取れて安定しているかどうかを確認することが大切です。

体に合ったものを選ぶ

体格や身長など利用者の身体状況に合わない歩行器を選んでしまうと、体にかえって負担がかかったり、転倒などの事故が起こったりする要因になります。特に、持ち手のフレームやハンドルの高さは適切か、足腰などへの負担はないかをしっかり確認しましょう。

歩行者の種類を決める際は、利用者自身が実際に試してみることをおすすめします。

用途に合わせて選ぶ

歩行器は、種類によって適切な使用場所、使用状況などが異なります。歩行器を選ぶ際は、利用者の用途を踏まえて安全に使用できるものを選びましょう。

以下に、用途別に向いている歩行器、歩行車の一例を紹介するので参考にしてください。

| 室内で利用したい場合 | 固定型歩行器、交互型歩行器、車輪付き歩行器、左右ハンドル型歩行車、サークル型歩行車 |

| 病院や施設などで利用したい場合 | 固定型歩行器、交互型歩行器、車輪付き歩行器、サークル型歩行車 |

| 屋外(近場)に買い物に出かける際などに利用したい場合 | モーター型歩行車、左右ハンドル型歩行車 |

| 屋外で長距離や坂道を歩く際に利用したい場合 | モーター型歩行車 |

| トイレや浴室などで利用したい場合 | 立ち上がり歩行器(多機能歩行器) |

見た目やデザイン

高齢者のなかには、歩行器を使うことに対して「格好が悪い」と躊躇する方もいるかもしれません。しかし、近年はデザイン性に優れた歩行器も登場しており、気に入った見た目のものを選ぶことが可能です。

見た目の問題で利用するか迷っている高齢者には、デザイン性に富んだ歩行器をおすすめしてみましょう。

歩行器のレンタルは介護保険制度を利用できる?

歩行器は福祉用具であり、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方は介護保険制度に基づくレンタルが可能です。

また、介護保険制度の改定にともない、2024年4月より一部の福祉用具に関して「レンタルと購入の選択制」が導入されています。

歩行器は、フレームの脚先がすべてゴムの固定式歩行器、または交互式歩行器が「レンタル・購入選択制」の対象です。車輪が付く歩行車タイプは、従来どおりレンタルのみが介護保険制度の対象となります。

介護保険制度を利用して歩行器をレンタル・購入する場合は、自治体の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のサポートを受ける必要があります。そのため、まずはケアマネジャーや地域包括ケアセンターに相談しましょう。

まとめ

歩行器・歩行車は、高齢者など自力で歩くことが難しい方の歩行を補助する福祉用具です。歩行器や歩行車を利用すると、運動機能が衰えていたり、足腰に痛みを抱えていたりする方でも自力歩行が可能となり、心身に良い影響を与えます。

歩行器・歩行車にはさまざまな種類があるため、ご利用者さまの身体状況のほか、使用場所や使用状況などを踏まえて選ぶことが大切です。

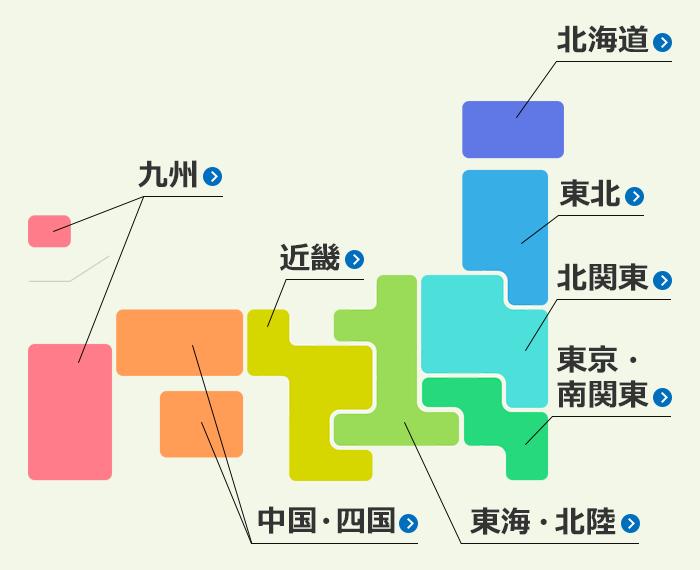

「ダスキンヘルスレント」では、フレームが固定されたタイプから車輪付きのタイプまで、さまざまな種類の歩行器・歩行車を取り扱っています。介護保険制度もご利用いただけますので、歩行器・歩行車をお探しの方はぜひお問い合わせください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて