-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 傾眠(傾眠傾向)とは?高齢者に見られやすい原因や起こりうる問題、対処法を解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

傾眠(傾眠傾向)とは?高齢者に見られやすい原因や起こりうる問題、対処法を解説

高齢者がウトウトと居眠りを繰り返したり、何度もうたた寝したりする様子を目にしたことがある方もいるでしょう。一見うたた寝に見えても、傾眠の可能性があります。

傾眠とは意識障害の一種で、その原因には認知症や内科的疾患、慢性硬膜下血腫など重大な疾患が隠れている場合もあるため注意が必要です。

この記事では、傾眠の原因や起こりうる問題を解説します。また、傾眠が続く場合の対処法や、高齢者に起こりがちな睡眠障害についても併せて紹介します。

傾眠とは

傾眠は意識障害の一種であり、「傾眠傾向」といわれる場合もあります。

意識障害の症状は、軽度から順に以下の4つに分かれます。

| 傾眠(けいみん) | 刺激や呼びかけで意識が覚醒するが、放置すると再び眠る状態 |

| 昏迷(こんめい) | 中程度の意識障害。大声で呼びかける、体を揺さぶるなど強い刺激を与えないと覚醒しない状態 |

| 半昏睡(はんこんすい) | 体をつねる、針で刺すなどの強い痛みや刺激で、顔や手足が反応する状態 |

| 昏睡(こんすい) | 外部からのいかなる刺激にも、まったく反応しない状態 |

傾眠は、意識障害のなかでは軽度ですが、覚醒後も注意力がなかったり、無気力になったりする場合があります。また、症状が進行すると錯覚や妄想、せん妄などの症状が見られることもあります。

傾眠の原因

傾眠に陥ってしまうのは、さまざまな要因が関係しています。なかでも、高齢者に多い7つの原因について紹介します。

1.認知症

認知症の人は、他の高齢者に比べて傾眠状態に陥りがちです。認知症になると無気力状態になりやすく昼夜逆転の生活になり、睡眠が足りずに昼間に傾眠傾向に陥ることもあります。

2.脱水症状

若い人に比べて高齢者は喉の渇きを感じにくく、脱水症状が起こりやすくなります。脱水症状になると、脳や全身の機能が低下し、傾眠傾向になります。

高齢者は体内に水分をためておく機能も低下するため、脱水症状に陥らないように意識的に水分をとることが必要です。

3.内科的疾患

発熱や代謝異常など、臓器に異常が起こることで体が睡眠を求め傾眠になる場合があります。ただし、症状の軽度な風邪などのケースもあるため、その場合は十分に睡眠をとる方が良いでしょう。

4.慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血腫とは、転倒などにより頭を打ったことが原因で、脳と硬膜の間に血腫ができる病気です。頭を打った直後は異常を感じなくても、血腫が大きくなるにつれて傾眠が現れ、頭痛や歩行障害などを引き起こすケースもあります。

5.薬の副作用

風邪薬などに含まれる抗てんかん薬や認知症の薬は、傾眠傾向を引き起こしやすい性質があります。副作用で軽い傾眠傾向が出るものもあるため、使用時は医師や薬剤師に確認しておきましょう。

6.加齢による体力の低下

年齢を重ねると体力も低下し、神経伝達機能の働きも弱くなりがちです。また、睡眠にも体力が必要なため、加齢によって睡眠時間が少なくなることも珍しくありません。神経伝達機能の低下や、基礎代謝の低下などが原因で、傾眠が起こることがあります。

7.低血圧

食事性低血圧が原因で、傾眠になる場合があります。食事性低血圧とは、食後に血圧が急激に低下する状態です。パーキンソン病やアルツハイマー病、高血圧、糖尿病などの疾患や脳血管障害を抱えている高齢者に起こりやすいとされています。

傾眠によって起こる問題とは

傾眠が進むと活動量が低下し、認知症や意識障害の進行につながります。食事が満足にとれず、脱水や栄養不足も起こりがちになるでしょう。

活動量が低下すれば体力や筋力も落ち、廃用症候群(寝たきりが続くことで心身にさまざまな機能低下が生じること)の原因にもなりかねません。

また、傾眠は介護事故のリスクの一つです。例えば、食事中の傾眠は誤嚥のリスクがあり、いすに座ったままの傾眠は、いすからの転落を引き起こす恐れがあります。

傾眠を放置すると、日常生活の質の低下にもつながるため注意が必要です。

傾眠とうたた寝(居眠り)の違い

高齢者には「よくうたた寝や居眠りをする」などのイメージもあり、傾眠とうたた寝(居眠り)の違いを見分けることは難しいものです。しかし、高齢者の傾眠が続くときには、何らかの病気が潜んでいる可能性もあるため注意が必要です。

また、傾眠を放置することで、錯覚や妄想、せん妄の症状が現れる可能性もあります。注意力や気力が欠如する、目覚めたときに現在地や時刻、起きる前の行動などの記憶がないなどの症状が見られたときは、早めに医療機関を受診しましょう。

傾眠が続く場合の対処法

傾眠は、食事をとらずに栄養不足に陥ったり、深刻な病気が疑われたりなどのリスクがあります。正しい対処法を把握し、傾眠対策をしましょう。

積極的にコミュニケーションをとる

日中はできるだけ話しかけたり、体を動かすよう促したりすることで、眠ってしまわないようにしましょう。会話は意識を覚醒させ、脳の働きを活性化させるのに効果的です。

また、体を動かすことで血流が良くなり、軽い疲労が質の良い睡眠にもつながります。

水分量や食事内容を見直す

高齢になると喉が渇いている自覚もしにくくなるため、脱水症状を防ぐためにも、こまめに水分をとるようにしましょう。起床時や入浴前後など水分をとる時間を決めておいたり、介護者が一日の摂取量を把握し水分補給を促したりすることが大切です。

食事中に傾眠になる場合は、誤嚥を防ぐためにも食事内容を見直しましょう。また、アルコールを摂取しすぎると脱水症状やビタミン不足、傾眠を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。

生活リズムを整える

朝起きて太陽の光を浴びることで、体内リズムを整えることも大切です。決まった時間に寝起きする、食事の時間を決めるなど、規則正しい生活を心がけましょう。

日中はベッドに入らないようにし、どうしても眠い場合は、短時間(15~30分程度)の昼寝をするのもおすすめです。

睡眠環境を改善する

夜の睡眠が十分にとれるように、マットレスやシーツ、枕などは、体に合ったものを選び、寝具の清潔を保つことも心がけましょう。また、スマートフォンなどブルーライトを発する電子機器は睡眠の質を下げるため、就寝前の使用は控えてください。

医療機関を受診する

傾眠には重大な病気が隠れている場合もあるため、たびたび傾眠が起こる場合は早めに医療機関を受診しましょう。傾眠の原因に処方薬が疑われる場合は、医師に相談し、薬の量を調整してもらうことも対策の一つです。

傾眠以外で高齢者に起こりがちな睡眠障害

人間は加齢とともに体内時計が変化し、睡眠の質も変わってきます。健康であっても、不眠症など睡眠障害を患う高齢者も少なくありません。以下に、代表的な高齢者の睡眠障害を紹介します。

不眠症

不眠症は、寝つきが悪くなる「入眠障害」や、眠りが浅く何度も目覚めてしまう「中途覚醒」、朝早くに目が覚めてしまい二度寝ができない「早朝覚醒」などの睡眠障害です。高齢者は日中の活動量の低下により、不眠症を引き起こしやすい傾向にあります。

自然に改善することもありますが、慢性的な不眠症に陥った場合は、適切な治療が必要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が閉塞してしまい、いびきや呼吸停止が起こる睡眠障害です。

呼吸が止まることで、血中の酸素濃度が低下したり、睡眠が途切れたりする場合があります。また、酸素不足による高血圧や心疾患、中途覚醒によるストレスから血糖値や血圧が上昇するなど、生活習慣病のリスクが高くなります。

レストレスレッグス(むずむず脚)症候群

レストレスレッグス(むずむず脚)症候群とは、安静時に脚がむずむずする、虫が這う感じがする、突っ張りや痛みなどの不快感を生じる睡眠障害です。

夕方から夜間に症状が強く現れる傾向があり、結果として寝つきが悪くなり、不眠や日中の過眠につながります。

明確な原因はわかっておらず、禁酒・禁煙など生活習慣の改善や薬物療法が効果的とされています。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害は、寝ている間に脚や腕が繰り返しぴくぴく動いたり、素早く動いたりする睡眠障害です。睡眠が浅くなったり、目が覚めたりすることで、不眠や日中の眠気が生じます。

完治のための治療法はありませんが、薬物療法により症状のコントロールが期待できます。

レム睡眠行動障害

レム睡眠(深い眠り)時に、異常な行動をとってしまう睡眠障害です。人は通常、レム睡眠時は体の筋肉が弛緩して動きませんが、レム睡眠行動障害では抑制がなくなり、夢の中での行動がそのまま現実の行動となって現れてしまいます。

例えば、大きな声で寝言をいったり手足を振り回したり、重症になると、殴る、蹴るなど暴力的な行動が見られる場合もあります。

介護ベッドを利用して快適な眠りを

日々の睡眠を快適にするためには、睡眠環境を整えることが大切です。睡眠の質の低下は、傾眠を引き起こす原因になります。

快眠のためには、ベッドマットやマットレスなどの寝具の環境を整えることも効果的な手段です。介護ベッドやマットレスなどは、介護保険制度を利用したレンタルも可能なため、介護を受ける方の状況に応じて検討しましょう。

介護保険は、介護や支援が必要と認定された40歳以上の方が使える制度です。第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の方と、第2号被保険者と呼ばれる40歳~64歳の方が対象です。

また、介護保険制度を利用する際には要介護(要支援)認定を受ける必要があります。介護度は要支援1・2、要介護1~5に区分され、介護ベッドやマットレスなどのレンタルは、要介護2以上の方が対象です。

要介護認定の申請や福祉用具のレンタルをする際は、必要な書類などもあるため、ケアマネジャーなどを通じて相談すると良いでしょう。

まとめ

傾眠とは、高齢者に見られがちな意識障害の一種です。加齢によって起こるほか、認知症や内科的疾患、慢性硬膜下血腫などの病気が隠れている可能性もあります。傾眠がたびたび起こるときには、医療機関の受診が必要です。

傾眠の放置は、生活の質の低下や誤嚥などのリスクにもつながります。生活リズムを整えたり、日中の会話や運動の機会を増やしたりするなど、日々の対策を心がけましょう。また、日々の睡眠を快適にするために、睡眠環境を整えると良いでしょう。

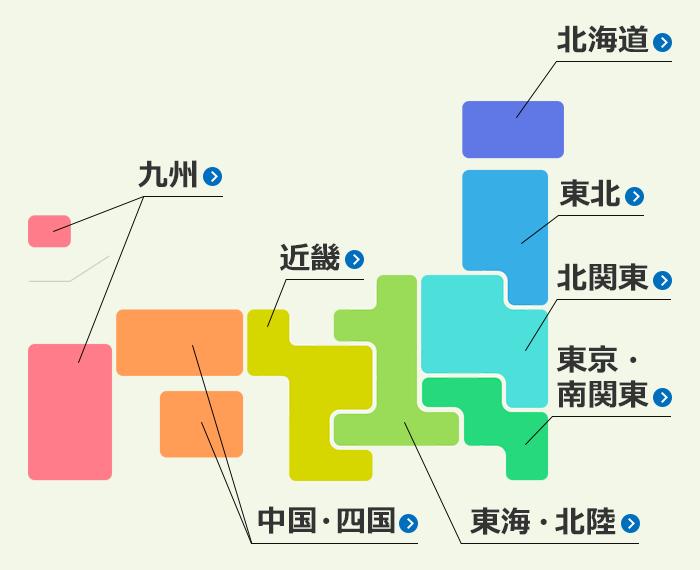

「ダスキンヘルスレント」では、介護保険の対象となる介護ベッドやマットレスを多数取り揃えています。ご利用者さまだけでなく、介護される方にとっても快適かつ便利に使える製品です。また、マットレスやサイドレールなどの付属品も、併せてご用意しています。

介護ベッドをお探しの方はぜひ一度、ダスキンヘルスレントにご相談ください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて