-

ホーム

-

商品を探す

-

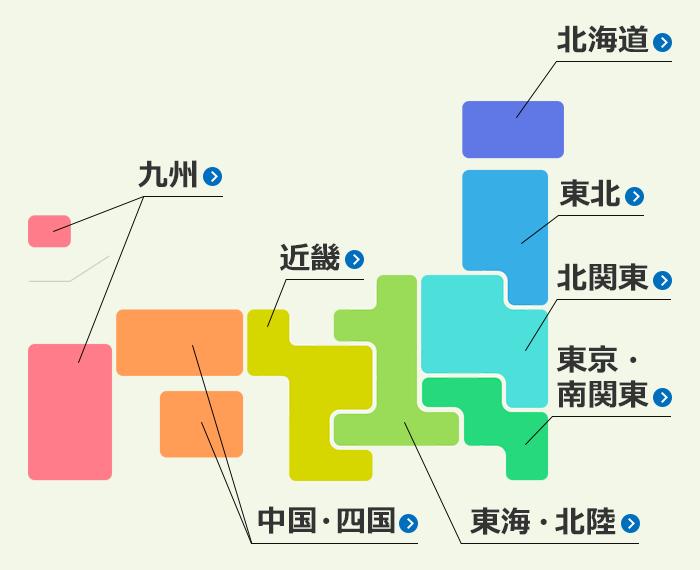

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 生活習慣病とは?種類や原因、予防対策、高齢者のリスクについて解説

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

生活習慣病とは?種類や原因、予防対策、高齢者のリスクについて解説

「生活習慣病という言葉は知っているけれど、具体的にどのような病気なのかわからない」という方は多いかもしれません。生活習慣病は、日々の食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関わっており発症の原因となりえます。

この記事では、生活習慣病の概要や代表的な種類、予防対策を詳しく紹介します。加齢にともないリスクが高まる高齢者の方に向けた情報もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

生活習慣病とは

まずは、生活習慣病の概要や、類似概念であるNCDsとの違いを解説します。

生活習慣病の特徴

多くの場合、病気に罹患する原因には、ウイルスなどの外部環境要因や、体質などの遺伝要因、日々の生活習慣による要因などが挙げられます。

生活習慣病は、健康に良くない生活習慣が原因で引き起こされる病気の総称です。生活習慣病の原因は生活習慣による要因が該当し、つまりは日々の食事、運動、飲酒、喫煙、睡眠などが関与しているとされています。

一方で、生活習慣の改善次第で発病を予防できる可能性があることも大きな特徴です。

かつては「成人病」と呼ばれていましたが、これは医学用語ではなく、「脳卒中、がん、心臓病など40歳前後から死亡率が高くなり、しかも全死因のなかでも上位を占め、40~60歳くらいの働き盛りに多い疾病」として昭和30年代に行政的にまとめたものです。

生活習慣病の大半は自覚症状がないまま進行するため、気付いたときには病気がかなり進行しているケースが少なくありません。そのため、定期的な健康診断で身体の変化をチェックし、病気になる前に生活習慣を見直すことが大切です。

NCDsとの違い

世界保健機関(WHO)は生活習慣病に該当する疾患などを総称してNCDs(Non-Communicable Diseases:非感染性疾患)を定義しています。

日本で一般的に使われる「生活習慣病」は、食生活や運動習慣、喫煙・飲酒などの生活習慣が主な原因となる病気(がん、糖尿病、心疾患、高血圧など)を指します。一方で、NCDsは生活習慣病を含みつつ、慢性呼吸器疾患やメンタルヘルスなど、生活習慣だけでは説明できない疾患も含むより広い概念です。

NCDsは日本国内の総死亡者数の8割以上を占めており、健康寿命の延伸や社会保障費の負担軽減のために、生活習慣病に限らずNCDs全体を視野に入れた予防・管理が求められています。

生活習慣病の主な14種類

生活習慣病には以下のようなものがあります。なお、遺伝要因によるものは除いています。

1.高血圧性疾患

高血圧性疾患とは、高血圧により心臓や血管に負担がかかる病気です。高血圧は、血管にダメージを与え、動脈硬化を引き起こしやすくなります。

動脈硬化が進行すると、脳血管疾患や心疾患など命に関わる病気につながる可能性があるため注意が必要です。

2.脂質異常症(高脂血症)

血液中には4種類の脂質が存在し、その代表的なものが中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールです。ほかにもリン脂質や遊離脂肪酸も含まれます。これらの脂質のなかで、中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールが過度に多い、またはHDL(善玉)コレステロールが過度に少ないなどの症状を呈するのが脂質異常症(高脂血症)です。

HDLコレステロールは血管内の余分なコレステロールを肝臓へ戻すように作用する一方で、LDLコレステロールによって余分なコレステロールが血管の壁に沈着し、それによって動脈硬化を引き起こすとされています。

3.糖尿病

糖尿病は、血液中の血糖値が高くなりすぎる病気です。初期は自覚症状がほとんどありませんが、放置すると神経障がいや視力・腎機能の低下などの合併症を招く場合もあるため注意が必要です。

また、糖尿病により動脈硬化が進行すると、脳血管疾患や心疾患のリスクも高まります。

4.CKD(慢性腎臓病)

慢性腎不全とは、腎臓の機能が徐々に低下し、正常に働かなくなる病気の総称です。糖尿病腎症や慢性糸球体腎炎、腎硬化症などが含まれます。

症状が進むと、透析や腎臓の移植が必要になる場合もあります。糖尿病や肥満、心疾患、脳血管疾患との関わりも深い病気で、不健康な生活習慣が危険因子です。

5.高尿酸血症・痛風

痛風はおもに足の親指の付け根付近に激痛が発作的に起こる関節炎です。痛風発作の痛みは一般的に数日続き、いずれは治まります。

痛風発作の根本原因は、尿酸が増えることで起こる高尿酸血症(尿酸値7.0mg/dL超)です。尿酸は肝臓で生成される物質で、過剰に増えることで血液に溶けきらなくなり、結晶化して関節内や腎臓に蓄積され、痛風発作につながります。

高尿酸血症を治療せずにいると痛風発作のほか、慢性腎臓病や心疾患などさまざまな合併症を引き起こす可能性があります。

6.肥満症・メタボリックシンドローム

肥満症とメタボリックシンドロームは、いずれも肥満に関連する病気ですが、その定義は異なります。

肥満とは、体に余分な脂肪が蓄積している状態を指し、体重(kg)を身長(m)の二乗で割った「BMI」が25以上の人が該当します。

肥満症は、単なる肥満に加えて、肥満が原因で2型糖尿病、脂質異常症、高血圧、高尿酸血症、痛風、心疾患、脳血管疾患などの健康障がいを伴っている状態です。

一方、メタボリックシンドロームは、内臓脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」(へその高さで腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上)に加えて、高血圧や脂質異常症などが合併している状態を指します。

7.動脈硬化

動脈硬化とは、動脈の壁にコレステロールなどが付着し、血管が硬くなったり厚くなったりして血液の流れに支障をきたす状態を指します。

本章で紹介している生活習慣病に代表される疾患は、自覚症状がほとんどなく、気付かないうちに動脈硬化を進行させる要因となることがあります。

動脈硬化が進行すると、心疾患や脳血管疾患など、命に関わる病気を引き起こす可能性があります。

8.心疾患

心疾患とは、狭心症や心筋梗塞といった心臓の病気の総称です。動脈硬化が進行すると引き起こされやすくなります。

特に高齢者や糖尿病患者は、狭心症や心筋梗塞を発症しても痛みを伴わない場合があるため注意が必要です。

9.脳血管疾患(脳卒中)

脳血管疾患(脳卒中)は、脳の血管の異常により脳細胞が壊れる病気の総称です。

おもな危険因子は、生活習慣に関連した動脈硬化や高血圧、喫煙などです。その他、運動不足や睡眠不足、ストレス、飲酒が発症の引き金になることもあります。

脳血管疾患は重い後遺症をもたらすことも多く、重度の要介護状態となる最大の原因とされています。

10.脂肪肝・NAFLD・NASH

人間の体内では、エネルギー源となる脂肪は肝臓で作られ、肝細胞に蓄積される仕組みになっています。消費するエネルギーが作られるエネルギーより少ない場合、その差分の脂肪が余り、次第に蓄積していきます。こうして蓄積された脂肪が増えることで、やがて脂肪肝につながるのです。

脂肪肝は肝細胞内の3割以上が脂肪化している状態を指し、肥満と診断を受けた人の2割~3割に見られます。かつてはアルコール過多によって罹患する人が多かったのですが、現在では以下の非アルコール性の脂肪性肝疾患も増えている傾向です。

・NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患):アルコールの摂り過ぎやウイルス感染が原因とは認められない脂肪肝や、それにともなって起こる肝臓の疾患

・NASH(非アルコール性脂肪性肝炎):進行した脂肪肝で、肝臓の炎症や繊維化が認められる疾患

脂肪肝、NAFLD、NASHは、初期には自覚症状がほとんどありません。しかしNASHのように肝臓の炎症が長期にわたると肝硬変に進行し、最終的には肝臓がんなど命に関わる状況に陥るリスクが高まります。

11.肝硬変

肝硬変は、炎症により肝細胞の破壊・再生が繰り返され、徐々に硬くなって肝臓が機能しなくなる病気です。症状が進むと、腹水や黄疸、吐血などの症状が見られます。

肝炎のような肝臓の病気や、アルコールの過度摂取などが危険因子となります。

12.COPD(慢性閉塞性肺疾患)

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、慢性気管支炎や肺気腫などの病気の総称です。

タバコの煙などの有害物質を長期間吸入することで生じる肺の炎症性疾患で、呼吸がしづらくなったり、咳や痰が長期にわたって続いたりする傾向があります。

進行性の疾患のため、初期には走ったり階段を上がったりなどした際にしか症状を感じませんが、進行するとわずかな動作でも息苦しくなり活動量が低下していきます。

13.がん

がんは、身体の組織に異常な細胞ができる病気です。

発症と進行には食事や運動、休養などの生活習慣が関わるため、生活習慣病の一つに分類されています。

日本人の死因第一位であり、一生のうち2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなるともいわれています。

14.骨粗鬆症

骨粗鬆症は骨量が減って骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症になっても自覚症状はほとんどないまま進行し、少しの衝撃で手首や背骨、腕や太ももの付け根などが骨折し、その骨折によって発覚するケースが多い傾向にあります。

骨量は20歳頃に最大量に達し、そのあとは加齢とともに少しずつ減少するため、年齢を重ねるほど発症しやすくなっています。

特に女性は閉経にともなって発症するケースが多く、その割合は骨粗鬆症患者の約8割を占めるとされています。

太ももの付け根を骨折すると回復まで歩くことができず、結果的にそのまま寝たきりになってしまうケースも珍しくありません。

糖尿病や高血圧、慢性腎臓病などの生活習慣病は骨の代謝に影響を与え、骨粗鬆症のリスクが高まるとされています。

高齢者の方の生活習慣病はより注意が必要!?

厚生労働省の調査では、介護が必要になった原因の約3割を、生活習慣病を含む病気によるものとしています。

特に、介護の原因の18%を占める認知症は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を適切にコントロールできていないと、発症リスクが高まるとされています。

高齢者ができるだけ長く自立した生活を送るためには、若い頃からの生活習慣病への対策が非常に重要です。

参考:厚生労働省「国民生活基礎調査」

内閣府「令和3年版高齢社会白書」

生活習慣病の原因と予防対策

生活習慣病は、偏った食生活、運動不足、過度な飲酒やストレス、喫煙など良くない習慣・環境が重なると発症のリスクが高まります。

ここからは、生活習慣病の原因と具体的な予防対策をご紹介します。

運動

運動は糖尿病や脳卒中、心疾患、がんなどの生活習慣病の罹患リスクを抑えるために欠かせません。

「運動は苦手」「高齢で身体が思うように動かせない」と運動を敬遠する方もいるかもしれませんが、重要なのは激しい運動をすることではなく、毎日の少しずつでも身体を動かす習慣をつけることです。

簡単な体操やウォーキングでも十分な予防効果が期待できます。自身の体力や運動機能に合わせて、無理のない範囲で体を動かしましょう。

高齢者は、1日40分以上(1日約6,000歩以上)のウォーキング、またはそれと同等の身体活動を心がけることが推奨されています。身体活動とは、安静時より多くのエネルギーを消費する活動のことで、「身体活動=生活活動+運動」を指します。

ウォーキングなどの有酸素運動に加えて、筋力トレーニング、柔軟運動、バランス運動などを週3日以上取り入れると、より効果的です。

成人は、1日60分以上(1日約8,000歩以上)のウォーキング、またはそれと同等の身体活動を目指しましょう。さらに、息が多少切れたり、汗をかいたりするような運動を週60分以上行うことが推奨されています。

いずれの年代においても、長時間座りっぱなしにならないよう注意することが大切です。

参考:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(概要」

食事

生活習慣病の予防や改善には、食生活の見直しが不可欠です。

以下のようにバランスのとれた食事を心がけ、食べ過ぎや栄養の偏りを防ぎましょう。

バランスのとれた食事を心がける

主食、主菜、副菜を基本に、さまざまな食品を組み合わせることが大切です。魚をはじめ野菜や果物、豆類、乳製品などをバランス良く積極的に摂取しましょう。

特に高齢者の場合は、食事量の減少や消化吸収の機能低下などにより、栄養不足になりがちです。タンパク質の摂取量を増やし、筋肉量の低下を防ぐことも意識しましょう。

塩分を控える

高血圧は脳血管疾患や心臓病のリスクを高めます。予防のためには出汁を活用したり、ハムやソーセージなどの塩分が高い加工食品を控えたりして減塩を心がけることが有効です。

脂肪は質と量を考える

脂肪の摂り過ぎは肥満や脂質異常症の原因になります。脂肪の多い食生活を控えることが望ましいですが、脂肪には質の良い脂肪(不飽和脂肪酸)もあるため、それらを意識して摂ることが大切です。

睡眠

厚生労働省によると、睡眠不足は肥満や高血圧、循環器疾患などのリスクを高めます。

「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、生活習慣病のリスクを下げる睡眠時間は7時間前後とされています。良い睡眠のためには、適度な運動や朝食を摂ること、寝室の環境を整えることなどが重要です。

参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

喫煙

喫煙は、がんや脳血管疾患、心疾患などの病気のリスクを大幅に高めます。

禁煙することで、これらのリスクは徐々に低下していきます。禁煙を考えている方は、禁煙外来の受診を検討してみるのもよいでしょう。

飲酒

過度な摂取は認知症やアルコール依存症、肝臓の病気などのリスクを高めます。日本人の場合、1日に純アルコール量で20g程度が目安とされています。高齢者にはさらに少ない量を推奨する考え方もあるため、節度ある飲酒を心がけるとよいでしょう。

以下は、おもなお酒の純アルコール量の目安です。

| お酒の種類 | 純アルコール量 |

|---|---|

| ビール中瓶1本500ml(アルコール度数5%) | 20g |

| 清酒1合180ml(アルコール度数15%) | 22g |

| 焼酎35度1合180ml(アルコール度数35%) | 50g |

| ウイスキー・ブランデー ダブル60ml(アルコール度数 43%) | 20g |

| ワイン1杯120ml(アルコール度数12%) | 12g |

まとめ

生活習慣病は、運動や食事、睡眠、喫煙、飲酒などの生活習慣によって引き起こされる病気です。

生活習慣病の多くは自覚症状がないまま進行するため、定期的に健康診断を受け、病気になる前に生活習慣を見直すことが大切です。

「ダスキンヘルスレント」では、運動をサポートするさまざまなグッズや杖、靴を取り扱っています。製品選びについてのご相談も承っていますので、ぜひお問い合わせください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて