-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 入浴介助の手順と留意点とは?必要なものや服装、便利グッズ、ポイントを紹介

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

入浴介助の手順と留意点とは?必要なものや服装、便利グッズ、ポイントを紹介

障がいや加齢などで身体の機能が低下し、自力で入浴できない方に対して、入浴のサポートをすることを「入浴介助」と呼びます。

入浴には、身体を清潔に保つだけでなく、心を落ち着かせるリラックス効果もあります。

要介護者の心身の健康を維持するためにも、入浴介助の準備をしっかり整え、本人の気持ちに寄り添いながらサポートすることが大切です。

この記事では、入浴の目的や入浴介助前にチェックすべきこと、入浴介助に必要なもの、入浴介助の手順などについて解説します。入浴介助中の事故を防ぐポイントや、利用できる可能性のある介護サービスについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

入浴の目的

ここでは、入浴を行う主な目的を紹介します。

身体を清潔にして健康を維持する

要介護者の身体を清潔に保つことは重要です。入浴しないでいると、皮膚に汚れが付着したままになり、褥瘡(じょくそう)や感染症につながる恐れがあります。

また、入浴の際は衣服を脱ぐため、傷や内出血などの有無を確認できます。日常的に身体の状態を確認しておくことで、早めの対策を講じることが可能です。

血行を促進させリラックス効果を得る

入浴によって体温が上がり血行が良くなると、新陳代謝が高まります。また、浮力で筋肉の緊張がほぐれ、関節の痛みが和らぐこともあります。副交感神経が刺激されてリラックス状態になるため、睡眠の質を高める効果も期待できるでしょう。

入浴介助前にチェックすべきこと

要介護者の状態によっては、入浴で体調が悪化することがあります。入浴前には以下のチェック事項を確認し、異常がある場合は入浴を避けるようにしましょう。

体調のチェック

まず体調面では、以下の項目に異常がないか確認しましょう。

・体温

・血圧

・脈拍数

・呼吸の状態

・体調不良の自覚

・食欲の低下

・その他の気になる点

入浴による血圧の変化は心臓に負担をかけるため、体調に不安がある際は無理に入浴せず、清拭などに切り替えるようにしてください。また、空腹時に入浴すると、水分不足や血糖値の低下により体調不良を招く可能性があります。食後すぐの入浴は避けるなど、入浴のタイミングにも注意しましょう。

身体の状態のチェック

入浴介助は、要介護者の全身をチェックできる機会でもあります。以下の項目に異常がないか確認しましょう。

・皮膚の乾燥

・傷

・湿疹

・内出血

・皮膚の色

上記の項目に異常が見られる場合は入浴を中止します。褥瘡やあざ、内出血がある場合は介助方法を見直しましょう。湿疹ができている場合は皮膚科などに相談し、軟膏など適切な対応方法を確認してください。

入浴介助の際に必要なもの

入浴介助を行う際には、事前に必要なものを用意しておくとスムーズです。ここでは、入浴介助の必需品やあると便利なグッズ、入浴介助時の介護者の服装を紹介します。

入浴介助の必需品

入浴介助をする前に、以下の必需品をそろえておきましょう。

| 必需品 | 詳細 |

|---|---|

| スポンジ ボディタオル |

肌を傷付けにくい、やわらかな素材がおすすめ |

| ボディソープ シャンプー |

ボディソープは泡で出るタイプを使うと、泡立てる手間がかからない |

| シャワーチェア (入浴補助椅子) |

身体を洗うときに座る。背もたれがあるものだと転倒防止などにもなる |

| 転倒防止マット (滑り止めマット) |

転倒によるケガを防ぐため、洗い場に敷く |

| 着替え・おむつ | 要介護者の状態に合わせて必要なものを用意する |

| タオル | 吸水性の高い大判のものが便利 |

| 保湿剤 | 入浴後の清潔な肌にすぐ塗布できるよう用意しておく |

| 爪切り | 高齢者の爪は硬くなっていることが多いため、湯上がりのタイミングでやわらかくなった爪を切ると良い |

入浴介助で役立つ便利グッズ

必需品に加えて以下のものを用意しておくと、介護される方や要介護者の負担が軽くなる可能性があります。

すぐにすべて準備する必要はありませんが、状況に応じて導入を検討してみてください。

| 便利グッズ | 詳細 |

|---|---|

| 浴槽台 | 浴槽内に入れておくと、椅子として使える |

| バスボード | 浴槽の両縁にわたすことで、一度座ってから浴槽に入れるようになる |

| 浴槽用手すり | 工事なしで浴槽の縁に取り付けることができ、手すりを持ちながら入浴できるようになる |

| 入浴用介助ベルト | 要介護者に着用させておくことで、介護される方の腰への負担を軽減する |

介護される方の服装

介護される方は、事前に以下のものを着用しておくと、安全かつ衛生的に入浴介助ができます。

| 服装 | 詳細 |

|---|---|

| 撥水性が高いエプロン | 入浴介助時の水濡れや汚れを防げる |

| 滑り止め加工が施されたサンダルか長靴 | 介護される方・要介護者双方の転倒リスクを減らせる |

| 半ズボン | しゃがんだり要介護者の身体を支えたりしやすい半ズボンの着用がおすすめ |

| 長さのある手袋 | 足や陰部の洗浄のため、水が浸入しにくい長さのある手袋を付ける |

入浴介助用品はレンタルも可能

入浴介助用品は購入するのが一般的ですが、一部の介助用品はレンタルすることも可能です。購入ではなくレンタルを希望する場合は、レンタル会社などに問い合わせてみましょう。

また、一定の条件を満たしている場合は、手続きを行うことで介護保険を適用して福祉用具を購入できます。保険が適用できるかどうか、購入前に確認しておくことをおすすめします。

入浴介助の手順

手順・流れをしっかり理解し、安全かつスムーズに入浴介助を行えるようにしましょう。

入浴前

入浴前には以下の手順で準備を進めます。

1. 周辺環境を整える

脱衣所につまずくようなものが置かれていないか、浴室の床が滑りやすくなっていないかなどを確認し、事故が起きにくい環境を整えます。浴室の床が濡れてしまっている場合は水分を拭き取っておきましょう。準備をしっかりと整えることで不測の事態にもすぐに対応できるようになります。

環境を整えるうえで重要となるのが、脱衣所と浴室の温度差です。脱衣所と浴室の温度差が大きいと、急激な温度変化により血圧が大きく上下してショック症状を起こす「ヒートショック」が起きやすくなります。冬場は脱衣所に暖房器具を置く、浴室ではエアコンを使うか浴槽・壁にお湯をかけて温度を上げるなどの対策をとりましょう。

準備が整ったら、浴槽にお湯を張ります。湯温は40度が目安ですが、持病の有無によって柔軟に温度を変更しましょう。要介護者のなかには湯温を感じにくい方もいます。湯温計なども適宜使用して最適な湯温に設定することが大切です。

2. 要介護者の準備を整える

浴室に入る前に、要介護者の水分補給を行いましょう。一度の入浴で約800mlの水分が失われるといわれており、水分補給せずに入浴してしまうと脱水症状や熱中症などが起きる可能性があります。脱水状態になると血液が濃くなり、血栓ができやすくなるため注意が必要です。

水分補給を終えたら要介護者のトイレを済ませましょう。入浴中は筋肉がほぐれるため失禁しやすくなります。浴室での失禁に要介護者が落ち込んでしまうケースもあるため、入浴前にトイレを済ませておきましょう。

3. 要介護者の脱衣を手伝う

転倒リスクを考え、要介護者を座らせて脱衣を手伝いましょう。自分で脱げる箇所は要介護者にやってもらい、動かしにくい部分があれば、支えながらゆっくり介助しましょう。脱衣が済んだら皮膚の状態を忘れずにチェックしてください。

入浴中

入浴中は、以下の手順で入浴介助を行います。

1. 要介護者をシャワーチェアに座らせてお湯をかける

身体を冷やさないよう、床やシャワーチェアにお湯をかけてからシャワーチェアに座ってもらいます。介護される方がお湯の温度を確認したうえで要介護者にも湯温を確認してもらい、問題なければ足もとからお湯をかけていきます。

お湯をかける際は、「お湯をかけますね」「足もとから流しますね」「温度は大丈夫ですか」など声をかけましょう。

2. 要介護者の身体を洗う

心臓への負担を抑えるため、身体の端から洗うのが良いとされています。髪→顔→上半身→下半身の順で優しくスポンジやボディタオルなどを使って洗いましょう。強くこすると皮膚を傷付けてしまう可能性があるため注意してください。

髪を洗う際は、シャンプーなどが目や耳に入らないよう注意します。シャンプーハットを使うと効果的です。

洗い終えたら、石鹸カスなどが残らないようしっかりすすぎます。汚れがたまりやすい場所を重点的に洗い、洗い残し、すすぎ残しがないよう注意が必要です。

上半身や陰部など、自分で洗える部分は要介護者に洗ってもらいましょう。要介護者のプライバシーに配慮しながら洗うことが大切です。

3. 要介護者を浴槽に入れる

浴槽への出入りは最も転倒しやすいため、焦らず慎重に介助しましょう。手すりがある場合は積極的に活用して安全性を高めてください。浴槽で座り姿勢を保てるよう、要介護者の身体状況に応じて介助しましょう。

のぼせないよう、5分程度で浴槽からあがってもらいます。浴槽から出る際も、足もとに気を付けながら、ゆっくりと出られるよう介助しましょう。

入浴後

以下は入浴後の介助手順です。入浴後の要介護者は体力を奪われているため、体調をチェックしながら介助しましょう。

1. タオルで水分を拭き取る

湯冷めを防ぐため、大きいタオルですぐに身体全体を拭きます。入浴後は血圧の変動で立ちくらみを起こしやすいため、椅子に座ってから拭くようにすると安全です。転倒を防ぐため、足の裏の水分を拭き取るのも忘れないようにしてください。

身体を拭く際は、要介護者ができる範囲はできるだけ本人に行ってもらうと、リハビリや自立支援にもつながります。

2. 皮膚をケアする

処方されている塗り薬や湿布剤がある場合は、このタイミングで使用します。

皮膚をケアすることで乾燥やかゆみを防ぎ、皮膚トラブルの予防にもつながります。薬を塗る際は、「薬を塗りますね」「かゆいところはありませんか?」など、やさしい声かけを忘れないようにしましょう。

3. 着替えを介助する

入浴前の脱衣と同様に、着替えは座った状態で行います。要介護者の負担を減らすため、おむつや下着、ズボンはすべて重ねてから足を通すのがおすすめです。衣服の前後や左右を確認しながら、無理のない姿勢で介助しましょう。

4. 水分補給させる

入浴すると水分が奪われるため、入浴後もしっかり水分補給を行いましょう。水分は水やお茶でも良いのですが、発汗が多い場合はスポーツドリンクを選ぶとミネラル補給もできて効果的です。

また、入浴後は血圧や心拍数を測定し、体調に変化がないか確認します。異常が見られる場合は、無理をせず医師に相談し、指示をあおぐようにしましょう。

入浴介助のポイント

ポイントを押さえて入浴介助を行うことで、事故のリスクは減らせます。ここでは、入浴介助のポイントをいくつか紹介します。

声かけをしながら行う

入浴介助は、「お湯はちょうどいい?」「今から髪を洗うよ」など声かけをしながら行いましょう。急に身体に触ったりせずに、要介護者の気持ちに寄り添った対応を心がけるようにします。

要介護者の中には、認知症の方や介護を拒否される方など、さまざまな特性をもつ方がいます。

ゆっくり、はっきりとした発音を心がけ、安心して入浴できるように声かけを行いましょう。相手の状態や気持ちに合わせて、不安を和らげる言葉や穏やかなトーンで接することが大切です。

プライバシーに配慮する

家族でも裸を見られたくないという方もいるため、プライバシーにはできるだけ配慮しましょう。要介護者本人の羞恥心を刺激しないように注意しつつ、シャワーで済ませたい、浴槽に浸かりたいなど、これまでの入浴習慣や希望を尊重する姿勢が大切です。

体調が良くないときには無理をしない

入浴は体力を消耗するため、体調が良くないときには控えましょう。その際は、蒸しタオルで身体を拭く(清拭する)などのケアを行い、清潔を保ちます。体調に合わせた柔軟な対応が、安心して入浴介助を続けるために大切です。

できることは自分でやってもらう

介助の内容は、要介護者の身体の状態に合わせて行いましょう。できることはできるだけ本人にやってもらうことで、自立支援にもつながります。

ただし、自分で歩ける場合でも転倒などの事故防止のため、目を離さないよう注意してください。

必要があれば介護サービスの活用も検討する

入浴に関しては、以下のように在宅介護の方が受けられる介護保険サービスがあるため、必要に応じて利用を検討してもよいでしょう。

・訪問入浴サービス・・・自宅に簡易浴槽を運び、入浴サービスを提供する。スタッフの人数は、要介護の場合で看護師1名+介護職員2名、要支援の場合は看護師1名+介護職員1名。寝た状態で入浴できるため、介護度が重い方も対応可能

・訪問介護サービス・・・自宅の浴槽を使用して、ヘルパーが入浴を手伝う。基本的にヘルパー1名が対応する。軽い介助で入浴できる方が対象

・通所サービス(デイサービス・デイケア)・・・通所サービスの施設は入浴しやすい環境になっており、入浴に特化したデイサービスも増えている。訪問介護での入浴が難しいケースで利用されることが多い

・ショートステイ・・・介護施設に数日間宿泊している間に、入浴を含む介護サービスが提供される。通所サービスと同様に、施設の浴室を利用できる

まとめ

入浴は要介護者の身体を清潔に保ち、生活の質を維持するためにも重要です。入浴介助の際には事前に入浴の必需品を準備し、要介護者の体調面や身体面に異常がないかをチェックしましょう。そのうえで、入浴介助の手順・流れをしっかり理解し、スムーズに入浴介助を行えるようにしてください。

入浴介助では、こまめな声かけとプライバシーへの配慮が大切です。要介護者が自分でできることはできるだけ本人に任せ、安心して入浴できるよう寄り添いながらサポートしましょう。

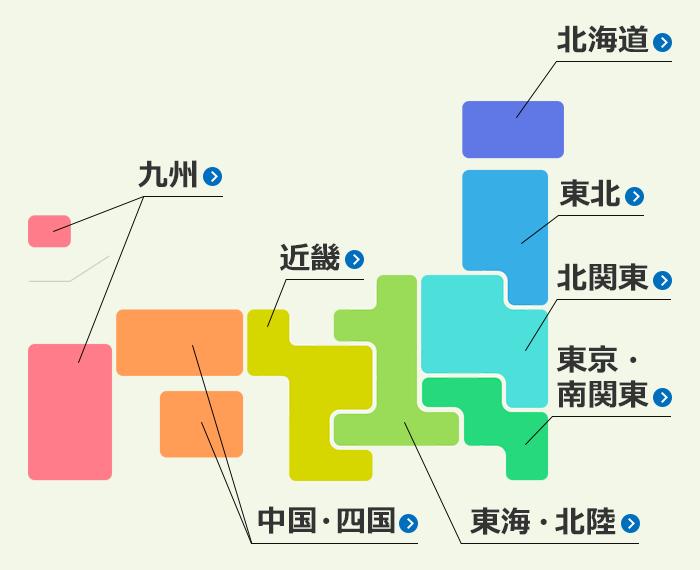

「ダスキンヘルスレント」では、シャワーチェアや浴槽用手すりなど、さまざまな種類の入浴関連商品を取り扱っています。介護保険を利用した特定福祉用具購入も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

介護者の身体の状態に合わせた入浴フローチャートでは、入浴関連商品の活用方法も併せて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて