-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 床ずれ(褥瘡)とは?原因や症状、治療・予防法、外用薬を紹介

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

床ずれ(褥瘡)とは?原因や症状、治療・予防法、外用薬を紹介

介護を受けている方の皮膚に赤みやただれ、傷が生じることがあります。こうした皮膚の変化は床ずれ(褥瘡:じょくそう)の可能性があるため、注意が必要です。

この記事では、床ずれの概要や原因、症状、治療・予防方法、床ずれ防止用具、予防や治癒促進に役立つ栄養素について詳しく解説します。

床ずれとは

床ずれ(褥瘡)とは、体重で圧迫されている部分の血流が滞ることにより皮膚の一部が変質する状態を指します。皮膚の一部に赤みやただれ、傷ができることが主な特徴です。

床ずれの原因

床ずれの主な原因は以下のとおりです。

圧迫

特に骨が突き出した部位(仙骨部・肩甲骨・踵・後頭部など)が長時間圧迫されると血流が止まり、皮膚組織が壊死して傷口が開いてしまいます。

通常は、自然な寝返りによって圧迫は解消されますが、麻痺や衰弱、意識障がいなどで体を動かせない方、痛みを感じにくい方は床ずれになりやすいため注意が必要です。

ずれ

上体を起こすときや体を拭くときに皮膚の表面と皮下組織の細胞が摩擦でずれると、圧迫と似た状態になり、床ずれの原因となります。

湿気

汗や尿・便失禁などで皮膚が湿った状態が続くと、皮膚の保護力が弱まり、床ずれが起こりやすくなります。

その他

栄養状態が悪い、痩せている、むくみがある、免疫力が低下している方は床ずれができやすいため、注意しましょう。

床ずれの症状

ここからは、ステージごとの床ずれの状態や症状の進行、治癒までのおおよその期間について解説します。

床ずれのステージ

床ずれは傷の深さにより4つのステージに分類されます。床ずれが起こると多くの場合、痛みや痒みをともないますが、感覚が鈍っていると感じないことがあります。

- ・ステージ1:皮膚が赤色やピンク色になるが損傷はない状態

- ・ステージ2:皮膚の浅い部分が失われ水ぶくれが起こっている状態

- ・ステージ3:床ずれ部分の皮膚が失われ脂肪層まで達している状態

- ・ステージ4:皮膚が失われ筋肉や骨などが露出している状態

ステージ1、2のような浅い床ずれは短期間で治癒することが多い一方、ステージ3、4のような深い床ずれになると治癒までに多くの時間がかかります。

床ずれの推移や期間

床ずれは大きく「急性期」と「慢性期」に分けられます。急性期は、発症直後から1〜2週間程度の時期です。

慢性期は急性期以降を指し、この段階では床ずれが以下のいずれかの状態になります。

- • 慢性期に移行せず、赤みが消えて治る

- • 慢性期に移行し、浅い床ずれになる

- • 慢性期に移行し、赤みが黒色に変わり深い床ずれになる

慢性期の床ずれは、傷の深さによって治り方が異なります。

浅い床ずれでは、組織はほとんど壊死していないため、残っている細胞から皮膚が再生し、比較的短期間で治る傾向があります。症状は急性期と同様に皮膚の赤み、水ぶくれ、内出血などで、治癒までの期間はおおむね1ヵ月以内です。

一方、深い床ずれでは壊死した組織を除去し、新たな組織が形成されていきます。そのため、治癒までには数ヵ月から1年以上と長期間を要する場合があります。

床ずれの治療・予防法

ここでは、床ずれの治療・予防法を紹介します。

塗り薬やドレッシング材を使用する

床ずれには、一般的に塗り薬やドレッシング材(被覆材)を使用した治療が行われます。治療の基本は、傷口を保護し、適度な潤いを保つことです。

ドレッシング材(被覆材)とは、医療用ガーゼを改良した創傷被覆材のことで、傷を覆って保護するだけでなく、壊死組織の除去、浸出液や血液の吸収、保湿などの働きを持ちます。これにより傷の治癒を促進する効果があり、多くの種類が市販されています。

こうした方法で十分な改善が得られない場合には、外科的手術が行われることもあります。

圧迫を和らげる

床ずれを予防するには、体にかかる圧力を分散させることが重要です。クッションなどで適切にポジショニングし、2時間に一度を目安に体位変換を行いましょう。床ずれ防止マットレスの活用もおすすめです。

ずれを少なくする

体位変換の際には体を引きずらないよう注意します。ベッドの背上げをする際は、先に足側を上げてから頭側を上げるとずれが少なくなります。

スキンケアを行う

尿や便で汚れたり、汗で湿ったりした皮膚はふやけた状態になり、傷付きやすくなります。

おむつやパッドはこまめに取り替え、体を洗う際は強く擦らず水分は押さえ拭きをし、拭きとったあとは保湿クリームで保護しましょう。

また、重ね着のし過ぎやふとんのかけ過ぎにも注意しましょう。汗をかいたら早めに拭きとり、パジャマや下着を交換することを心掛けましょう。

栄養をしっかりとる

皮膚や筋肉の健康を維持するには、適切な栄養管理が欠かせません。床ずれの予防や治癒促進には、栄養価の高い高カロリー・高タンパク質・高ビタミンの食事がおすすめです。

床ずれの予防や発生後の治癒促進のために注目したい栄養素

傷が治る過程では、段階ごとに必要な栄養素が作用すると考えられています。床ずれの予防や、発症後の治癒促進に特に重要とされる栄養素は、次の3つです。

- • コラーゲンペプチド(タンパク質) 皮膚を構成するタンパク質の一つであるコラーゲンを分解し、水に溶けやすくしたもの。皮膚の材料となるだけでなく、皮膚成分をつくり出す細胞を刺激し、健康な皮膚の生成を助ける働きがあります。

- • ビタミンC コラーゲンなど皮膚の材料を合成するときに多く必要となる栄養素です。

- • 亜鉛 タンパク質など皮膚の材料を合成する際に欠かせない栄養素です。

床ずれの治療における栄養素の必要量

床ずれを治すためには、健康なときと比較して1.5倍のエネルギーとタンパク質が必要になるといわれています。

例えば、身長150cm、体重40kg、80歳女性の場合、床ずれの治療には一日当たり約1,560kcal(150gのごはん約6杯分)のエネルギーと60g(卵約10個分)のタンパク質が必要です。

さらに、ビタミンCが健康時の6倍の150~500mg、亜鉛が健康時の2.5倍の15mg、ビタミンAが健康時の約1.3倍の600μgRAE、鉄が健康時の3倍の15mg必要といわれています。

床ずれの治療においてサプリなどを利用する場合

食事が進まない場合は医師に相談のうえ、栄養補助食品や経管栄養などを検討するのも一案です。

一般社団法人日本褥瘡学会の『褥瘡ガイドブック』では、低栄養状態の方における褥瘡予防のため、疾患を考慮したうえで高エネルギー・高タンパク質のサプリメントなどの摂取を推奨しています。

一日のタンパク質摂取量の目安は、体重1kgあたり 1.0~1.2g とされています。ただし、腎疾患や肝不全などを有する場合は、0.6~0.8g 程度からサプリメントを開始し、状態に応じて調整することが望ましいとされています。

実際には、床ずれは高齢者に多く見られるため、肝臓や腎臓の機能が低下しているケースも少なくありません。そのため、それぞれの病態や検査値を確認しながら摂取量を調整する必要があります。

また、状況によっては、鼻や口からチューブやカテーテルを通して胃に直接栄養剤を注入する 経管栄養 や、点滴による 静脈栄養 によって栄養状態を改善していくことも検討されます。

床ずれ防止用具

体にかかる圧力やずれを減らすためには、以下のような床ずれ防止用具の活用が有効です。

マットレス

床ずれ予防には、体圧を分散させて皮膚や組織への負担を軽減する専用のマットレスを使用することが有効です。床ずれ防止マットレスには、おもに以下の2種類あります。

・静止型マットレス

ゲルやウレタンフォームなどのやわらかな素材でできており、体圧が分散される。ただし、深い床ずれができている場合は使用できない。

・圧切替型マットレス(エアマットレス)

エアセルと呼ばれる空気の筒に電動で空気を送り込み、定期的な空気の入れ替えで形状を変えて圧がかかる部分を移動させる仕組み。どのステージの床ずれにも使用できる。

車椅子クッション

車椅子使用時のおしりにかかる体圧を分散し、床ずれを防止します。ウレタンフォームやゲル、空気を入れて使用するものなど、さまざまなタイプがあります。

体位変換器

体位変換時にテコの原理を利用して要介護者の体を動かしたり、摩擦を抑えたりする目的で使用します。クッション型やシート型のほか、一定の時間ごとに小さな体位変換を自動で繰り返す体位変換機能付きのマットレスもあります。

【症状別】床ずれの治療方法

先述のとおり、床ずれには、皮膚の壊死部分が浅い層に留まり赤みや水ぶくれができる浅い床ずれと、壊死部分が皮下脂肪組織以下におよび組織が黒く変色して付着する深い床ずれがあります。

床ずれの治療では、患部の保護と適度な潤いを保つことが基本になりますが、床ずれの深さにより治療方法は異なります。

ここからは、浅い床ずれと深い床ずれのそれぞれの治療方法を見ていきましょう。

浅い床ずれの場合

皮膚に赤みや内出血がある浅い床ずれは、ドレッシング材で傷口を保護することで、1ヵ月程度の短期間で治癒します。小さい水疱ができている場合も、同様の対応が推奨されています。

ただし、ドレッシング材を使用する場合は、水疱を破らないように注意してください。

深い床ずれの場合

深い床ずれは治るまでに1年以上の長い期間がかかることもあります。深い床ずれは治癒の過程で床ずれの色に変化が見られ、通常は黒色期、黄色期、赤色期、白色期の順で進みます。

・黒色期

黒い壊死組織が傷口を覆っている状態

・黄色期

黒い壊死組織が取り除かれ、黄土色をした深部壊死組織や不良肉芽が見えるようになる状態

・赤色期

治癒する過程で、肉芽組織が成長する時期

・白色期

新しい組織が周囲の皮膚と同じ高さになり、傷口の端から皮膚が再生して塞がっていく時期

黒色期・黄色期の治療

黒色期や黄色期の床ずれでは、傷口の治癒を促すために、まず傷口の環境を整える治療が行われます。具体的には、壊死組織の除去、感染予防や感染の抑制、乾燥の防止、さらに浸出液の過剰分泌のコントロールなどが重要となります。

赤色期・白色期の治療

赤色期や白色期の床ずれでは、傷口を湿潤な環境に保つ治療が行われます。浸出液には肉芽の形成を促す増殖因子が多く含まれているため、ウレタンフィルムなどで傷口を覆い、浸出液を適度に保ちながら湿潤環境を維持することが重要です。

そのため、浸出液を適切な状態に保つためにも、ドレッシング材や外用薬を活用しましょう。

床ずれができた際に使用する外用薬

床ずれに使用する外用薬は、治癒する過程によって大きく2種類に分かれます。ここでは、それぞれの特徴を紹介します。

黒色期・黄色期の治療に用いられる外用薬

黒色期や黄色期の床ずれでは、壊死組織の除去や殺菌効果を目的として、主に以下のような外用薬が使用されます。

- • ゲーベンクリーム 主成分の銀が細胞壁に作用し、殺菌効果を発揮します。感染を伴う傷に適応があり、黒色の硬い床ずれなど乾燥した壊死組織を除去する作用もあります。

- • ブロメライン軟膏 創傷面にある壊死組織を分解・除去する作用があります。

- • ユーパスタコーワ軟膏 殺菌作用を持つヨウ素を含有しており、肉芽形成や表皮再生を促すことで創傷治癒を助けます。

- • カデックス軟膏 ヨウ素をデキストリンポリマーに内包した薬剤で、浸出液を吸収しながら徐々にヨウ素を放出します(徐放性)。これにより持続的な殺菌作用を発揮し、創傷治癒を促進します。

赤色期・白色期の治療に用いられる外用薬

赤色期や白色期の床ずれでは、肉芽形成や上皮化を促進する目的で、主に以下の外用薬が使用されます。

- • プロスタンディン軟膏 傷口周辺の血流を改善し、肉芽形成や表皮形成を促進します。

- • フィブラストスプレー 傷の治癒過程で重要な役割を担う FGF(線維芽細胞増殖因子)受容体に結合し、血管新生や肉芽形成を促進します。良好な肉芽が形成された段階で使用されます。

- • オルセノン軟膏 創傷部位に直接作用し、血管新生を伴う肉芽形成や創傷組織の修復を促進します。

- • アクトシン軟膏 創傷周囲の血管を拡張して血流を改善し、肉芽形成や上皮化を促進します。また、浸出液を吸収する作用もあります。良好な肉芽が形成された後に使用されます。

床ずれができた際に使用できる市販薬について

床ずれの治療では、患部を保護しつつ、適度な潤いを保つことが大切です。日本褥瘡学会の「褥瘡予防・管理ガイドライン」によれば、一般的な治療には保護効果の高い白色ワセリンや、それを基剤とした外用薬が用いられています。

床ずれの改善に使われる外用薬の多くは医師の処方が必要ですが、白色ワセリンであれば薬局やドラッグストアで手軽に購入することができます。

さらに、市販の床ずれ用外用薬も販売されているため、皮膚がわずかに赤みを帯びている程度であれば、市販薬の使用とこまめな体位交換によって経過を観察してもよいでしょう。

まとめ

床ずれ(褥瘡)とは、体重による圧迫で血流が滞り、皮膚やその下の組織に障がいが生じる状態を指します。主な症状としては、赤み・ただれ・傷の形成などがあり、発生には圧迫・ずれ・湿気といった要因が関わります。

浅い床ずれでは、皮膚が赤色やピンク色に変化し、水ぶくれや内出血が見られるのが特徴です。この段階であれば、比較的短期間で治癒することが多いとされています。

一方、深い床ずれでは皮膚が破れて潰瘍となったり、黒色に変化したりすることがあり、重症化すると骨にまで達する場合もあります。この段階になると治癒までに長期間を要するため、早期発見と早期対応が重要です。

治療には一般的に塗り薬やドレッシング材が使用されます。これらで傷を保護しつつ、圧迫を軽減する、ずれを防ぐ、スキンケアを徹底するといった対策を組み合わせることが効果的です。

さらに、栄養管理も欠かせません。高エネルギー・高タンパク質・高ビタミンの食事を心がけ、特にコラーゲンペプチド、ビタミンC、亜鉛といった栄養素を摂取することで、床ずれの予防や治癒促進が期待できます。

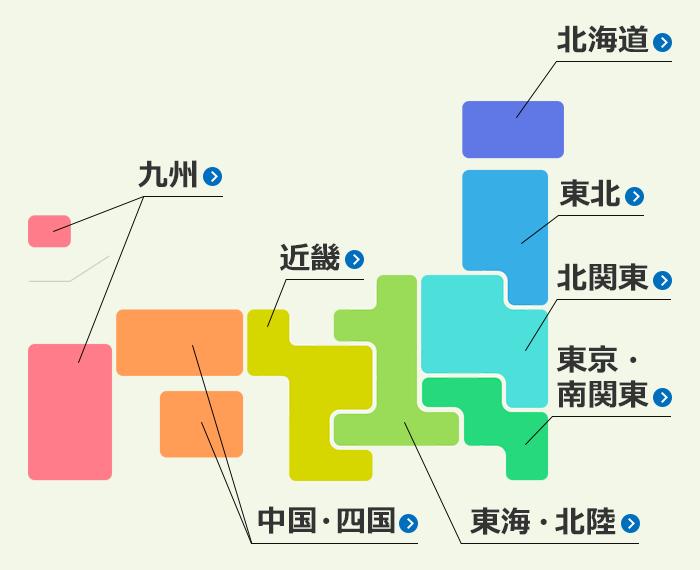

「ダスキンヘルスレント」では、マットレスや体位変換器などの床ずれ防止用具を取り扱っています。レンタルをお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

床ずれ防止用具・体位変換器一覧

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて