-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 松葉杖の特徴とは?選び方や使い方、レンタルや購入方法についてわかりやすく紹介

介護用品・福祉用具の

レンタルお役立ち情報

介護用品・福祉用具の

レンタル

お役立ち情報

松葉杖の特徴とは?選び方や使い方、レンタルや購入方法についてわかりやすく紹介

松葉杖はケガの治療中に使われることも多く、さまざまな種類の杖のなかでも比較的イメージしやすい存在かもしれません。しかし、実際に利用するとなると、選び方や使い方がわからないという方は少なくないでしょう。

この記事では、松葉杖の特徴や選び方、使い方についてわかりやすく解説します。松葉杖以外の歩行補助杖や、レンタル・購入方法に関する情報も紹介していますので、併せて参考にしてください。

松葉杖とは?

まずは、松葉杖の特徴や使用上の注意点を確認していきましょう。

松葉杖の特徴

松葉杖は、ご利用者さまが握るグリップの上部に脇あてがついているタイプの杖です。歩行時のサポートに使用することで、体の左右のバランスを保ったり、上半身で体重を支えて下半身にかかる負担を軽減したりできます。

松葉杖は手首で体重を支えつつ、腕と体で脇あてをしっかり挟んで使用するため、安定感に優れているのが特徴です。例えば脚を骨折して体重をかけられない場合でも、両手で松葉杖を使うことで、患部を浮かせたまま体重をかけずに歩行できます。

また、T字杖やロフストランド杖などの他の歩行補助杖と比べても、下半身にかかる負担を効果的に軽減できる点が魅力です。

松葉杖の利用に適している人・環境

松葉杖は、脚を骨折・捻挫している方や、下半身に麻痺がある方に適した歩行補助具です。

安定性に優れている一方で、操作の多くを肩の動きに頼る必要があるため、慣れるまでに時間がかかる場合があります。

また、肩をしっかり動かさないと杖が床に引っかかることがあるため、日常生活での扱いやすさにはやや難があるといえます。そのため、松葉杖は、けがなどで一時的に脚に体重をかけられない期間に限定して使うのが一般的です。

松葉杖を安全かつ適切に利用するには、バランス感覚はもちろん、上半身が健常であること、そして一定以上の筋力が必要です。さらに、松葉杖での歩行にはある程度の広さが必要となるため、狭い通路など使用に適さない場所があることも覚えておきましょう。

松葉杖の選び方のポイント

ご利用者さまに適した松葉杖を選ぶためには、実際に試しながら専門家のアドバイスを受けるのが最も良いでしょう。ここでは、松葉杖選びに役立つポイントを紹介します。

長さの目安

松葉杖の全長は、「ご利用者さまの身長-約40cm」の長さを目安にするのが一般的です。グリップの高さがちょうど脚の付け根(股関節)と同じ位置にくるのが一つの目安になります。

なお、伸縮式で高さの調整ができるタイプの松葉杖を選べば、実際に使用しながら微調整を重ねることも可能です。

素材の種類

松葉杖は、本体とグリップ部分でそれぞれ素材の種類があります。

松葉杖本体に使用される代表的な素材は、アルミや木です。軽さを重視したい方は軽量なアルミ製を、手馴染みを重視する方は木製を選ぶとよいでしょう。

グリップ部分の素材には、木・ウレタン・樹脂などが使用されます。木製のグリップは手によく馴染むのが特徴で、汗をかきやすい方におすすめです。

また、ウレタン製のグリップはやわらかな握り心地で、手にかかる負担が少ないのが特徴です。持ち手のフィット感を重視したい方は、樹脂製のグリップを選ぶとよいでしょう。

松葉杖の調整方法

伸縮式の松葉杖を使用する際は、以下のポイントをもとに、適切な長さ・位置に調整しましょう。

- ① 肘の角度:グリップを握ったときに肘が15~30度程度曲がるように、本体の長さを調整しましょう。先述のとおり、グリップが足の付け根(股関節)と同じ高さが目安です。肘が伸びすぎていると腕への負担が大きくなり、逆に曲がりすぎていると力がうまく伝わらず、安定性が損なわれる可能性があります

- ② 杖を置く位置:つま先・足の小指側からそれぞれ15cm離れた位置に杖先を置きます。

- ③ 横木カバーの高さ:脇の下から指3、4本あけた位置に横木カバーの上面がくるくらいの高さに調整します。

- ④ 姿勢の確認:松葉杖を握ったときに、背筋を伸ばして顎を引いた自然な姿勢がとれるかを確認します。正しい姿勢をとると体への負担が減り、安定した歩行につながります。

松葉杖の使い方

松葉杖を正しく使用すると、歩行の際に疲れにくくなります。ここでは、松葉杖の基本的な使い方に加え、代表的な3種類の歩行方法を紹介します。

基本的な使い方

松葉杖は左右どちらか1本で使用するケースもありますが、安定した歩行のためには2本1組で使用するのが基本です。

使用する際は、脇の下と腕でしっかり挟んで杖を保持しましょう。脇の下と松葉杖は密着させず、グリップに体重をかけるのがポイントです。

脇の下を密着させてしまうと脇あてで脇の下が圧迫され、肩の動きが制限されたり、肩の外側にしびれや感覚低下が起きたりする「腋窩神経麻痺」になる恐れがあります。また、血行不良や肩こり・手のしびれの原因となる場合もあります。

目安としては、脇と松葉杖の間に卵が1個入るくらいのスペースを空けるよう意識してください。

歩行の際は、つま先・足の小指側からそれぞれ15cmの位置に杖先を置きながら進みます。杖先を前に出しすぎると転倒の恐れがあるため注意が必要です。

歩行方法別の使い方

ここでは、松葉杖を使った代表的な3種類の歩行方法を紹介します。ただし、実際にどの歩行方法を採用するかは、必ず病院の指示にしたがってください。

なお、ここで登場する「患側」とはケガや麻痺などの支障がある側を指し、「健側」とはそれらがない側を意味します。

3点歩行

松葉杖の歩行方法の中で、最も一般的なのが「3点歩行」です。この方法は、松葉杖のつき方によって3種類に分類されます。

- ① 免荷3点歩行:医師から患側への荷重が許可されていない場合に用います。左右の松葉杖を同時に前に出し、次に健側の脚を前に進めます。患側には一切体重をかけません。

- ② 部分負荷3点歩行:医師から患側への部分的な荷重が許可されている場合に用います。松葉杖と患側の脚を同時に前方に運び、患側の脚に指示された量の荷重をかけ、健側の脚を前に出します。荷重をかける位置や荷重量(1/3荷重、1/2荷重など)は、必ず医師の指示にしたがってください。荷重量の感覚をつかむためには、体重計を使った練習するのも効果的です。

- ③ 負荷3点歩行:症状の回復度合いを見て、医師から患側への全荷重が認められた場合に用います。患側の脚に荷重をかけつつ左右の松葉杖を同時に前方につき、そのあとで健側の脚を前に進めます。

片松葉杖歩行

松葉杖を1本だけ使用する歩行方法です。松葉杖を健側に持ち、患側の脚と松葉杖を同時に踏み出します。患側にかかる体重を軽減できます。

揺り椅子歩行

左右の松葉杖を同時に出し、そこに体重をかけて、左右の脚を順番に引きずりながら運ぶ歩行方法です。

階段での使い方

階段での松葉杖の使い方は、2本でも1本でも基本的には平地での動きと同じ要領です。ただし、階段の昇り降りでは平地を移動するより腕の筋力が必要なため、慣れていない場合や不安がある場合は無理せず、エレベーターなどを利用するようにしましょう。

階段を昇るとき

階段を昇る際は、階段を昇る際は、まず健側の脚を上げてから、松葉杖を動かすのが基本の順序です。

- 1. 腕で床を押すようにして松葉杖に力をかけ、健側の脚を上の段に上げる

- 2. 松葉杖と患側の脚を同時に上げる

体重はなるべく前にかけ、バランスを崩したときに後ろに落ちないようにします。

階段を降りるとき

階段を降りる際は、まず松葉杖を先に下ろし、そのあとに健側の脚を下ろします。

- 1. 松葉杖と患側の脚を先に下の段に下ろす

- 2. 腕で床を押すようにして松葉杖に力をかけ、健側の脚を下ろす

昇りとは反対に、やや後ろ側に体重をかけ、前に転ばないようにするのがポイントです。

【松葉杖以外】歩行補助杖の種類

福祉用具の一種でもある歩行補助杖は、松葉杖以外にもさまざまな種類があります。ここでは、松葉杖以外の歩行補助杖について、それぞれの特徴を紹介します。

T杖

T字型のグリップがついた最も一般的な形状の杖です。使い方は、杖先を地面につきながらグリップに体重をかけて歩くだけです。比較的軽量で持ち運びやすく、杖を初めて使用する方でも扱いやすいのが特徴です。

伸縮できるものや折りたためるものなどさまざまなタイプの製品があり、色展開も豊富なため、好みに合わせて選ぶことができます。また、グリップの形状の種類も豊富ですが、接触面積が広く掌にフィットするものは、長く歩いても疲れにくいでしょう。

一方で、T杖は手首の力がある程度必要で、杖自体も不安定なため、重い症状を持つ方には適していません。松葉杖ほど体重を預けることは難しいため、「基本的には杖なしでも自力歩行が可能な方」や、「手すりや壁につかまれば歩ける」などの方に向いています。なお、T杖は介護保険の適用外となりますとなりますので、その点も留意して選びましょう。

多点杖

杖先が1本のT杖とは異なり、接地部分が3本または4本の脚に分かれている杖を総称して「多点杖(多脚杖)」と呼びます。杖先の数に応じて「3点杖(3脚杖)」「4点杖(4脚杖)」と呼ぶこともあります。

多点杖を選ぶメリットは安定性の高さです。脚と脚の間隔が広くなるほど安定感が増していきます。杖にしっかりと体重を預けても安定して使用できるため、筋力が弱い方やバランスを取るのが難しい方、T杖では体重を支えきれないという方にもおすすめできるタイプの杖です。

麻痺がある、筋力が低下している、姿勢が悪い、背骨が曲がっているなどの場合にも利用できます。

ただし、脚が複数あるため、接地する面が平らでないとガタつきやすいというデメリットがあります。特に、砂利道や段差の多い屋外での使用には向かないため、自宅内や病院・施設内など、利用シーンは限定的です。

ロフストランド杖

ロフストランド杖はご利用者さまが握る通常のグリップの上部に、腕を通すカフという部品がついているのが特徴です。「ロフストランドクラッチ」と呼ぶこともあります。カフには、通した腕をしっかり保持できるO字タイプや、腕への装着がしやすいU字タイプがあります。

この杖の大きなメリットは、グリップとカフに体重を分散することで高い安定感が得られる点です。T杖よりも体重をかけることができ、より安定的に歩行できます。また、前腕カフで杖をさげたまま財布から小銭を出すといった、両手を使う動作ができるのも便利な点です。

この杖は、筋力不足や手の変形などが原因でT杖をうまく握れない方や、麻痺がある方、握力が低下している方などに適しています。また、ほかの杖に比べてスタイリッシュなデザインが多いため、T杖の使用に抵抗がある若い世代にもおすすめです。

松葉杖のレンタルや購入方法について

松葉杖は医療機関や福祉用具取扱店などでレンタルできるほか、購入することも可能です。それぞれの特徴を見ていきましょう。

レンタルの場合

突然のケガで松葉杖を2~3ヵ月だけ利用するなどの場合は、レンタルのほうが便利です。

松葉杖を医療機関でレンタルする場合、必要な費用は医療機関によって異なりますが、目安としては、預り金5,000円(松葉杖の返却時に返金されます)と、レンタル料1日100円程度となっています。

また、要介護認定を受けている方は、福祉用具のレンタルを行う事業所などから介護保険を利用してレンタルすることも可能です。

購入の場合

病気や大きなケガで松葉杖を長期利用する場合、医療機関で松葉杖の貸し出しを行っていない場合は、購入を検討してもよいでしょう。

購入の場合は介護保険の適用外ですが、条件が合えば、以下のような給付や支給が受けられるケースがあります。

- ① 健康保険組合からの給付:健康保険組合によっては、松葉杖の購入費用を支給してくれる場合があります。

- ② 補装具費支給制度:身体障害者手帳を保有している方や難病患者などは、自治体に申請することで松葉杖などの補装具の購入やレンタル、修理にかかる費用の支給を受けられる場合があります。

まとめ

松葉杖は、グリップの上に脇あてが付いた構造で、手首で体重を支えつつ、腕と体で脇あてをしっかり挟んで使用するため、高い安定感があります。

他の歩行補助杖と比べても、下半身にかかる負担を効果的に軽減できる点が特長です。

商品を選ぶ際は、「使用者の身長-約40cm」を目安に長さを調整し、素材は軽さや手なじみの良さなど、ご利用者さまが重視するポイントを明確にして選ぶとよいでしょう。

また、症状に応じて適切な歩行方法を選ぶことも重要です。実際にどの歩行方法を選ぶかについては自己判断せず、医師の指示にしたがってください。

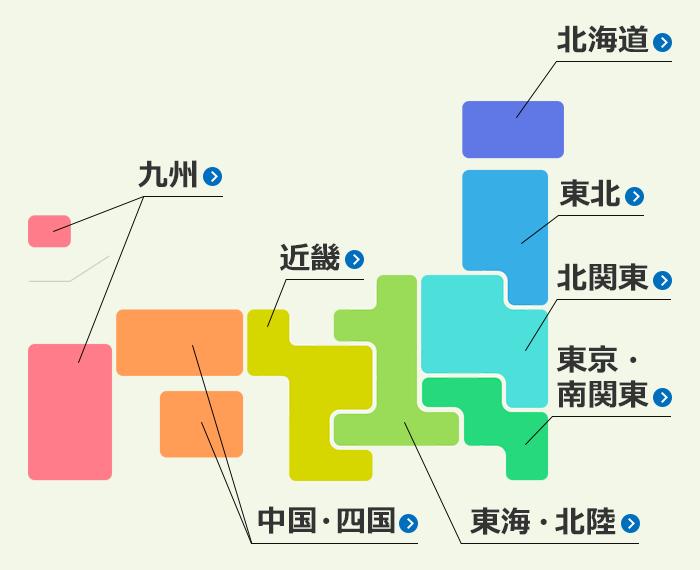

「ダスキンヘルスレント」では、松葉杖をはじめとする歩行補助杖を取り扱っています。介護保険によるレンタル利用、販売のどちらにも対応できますので、歩行補助杖の利用を検討される際はぜひダスキンへご相談ください。

介護用品・福祉用具

福祉用具のレンタルについて