-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>テープ止め紙おむつの交換(寝たきりの人)

テープ止め紙おむつの交換(寝たきりの人)

寝たきりの人のおむつ交換は、戸惑う人も多いのではないでしょうか。羞恥心を感じられないように、プライバシーを守りながら素早く進めたいものです。また、誤った方法でおむつを交換すると漏れてしまうこともあるので、正しい方法を身につけましょう。今回は寝たきりの人のおむつ交換と注意点などについて紹介します。

目次

テープ止め紙おむつの交換方法

《準備》

- ●介助者の腰痛予防のため、介助者が中腰にならない高さにベッドを上げます。

- ●「今から着替えをお手伝いしますね」などと声をかけながら、テープを外して広げます。

- ●温水(シャワーボトル)で陰部を洗い流します。(おしり拭きを使用してもかまいません)

- ●汚れがひどい場合は、洗浄剤や石鹸などを泡立てて洗います。

- ●水分を拭きとる場合は、肌を傷めないよう擦らず、タオルなどを優しく押し当てながら水分を取ります。(強く擦ると皮膚が捲れたり、床ずれの原因になります)

- ●必要に応じて保湿します。

- ●汚れたおむつの前部分を内側に丸めて折り込み、体を左右に横向きになってもらい外します。

- ●汚れたおむつはビニール袋に入れて口を縛ります。

《おむつの交換》

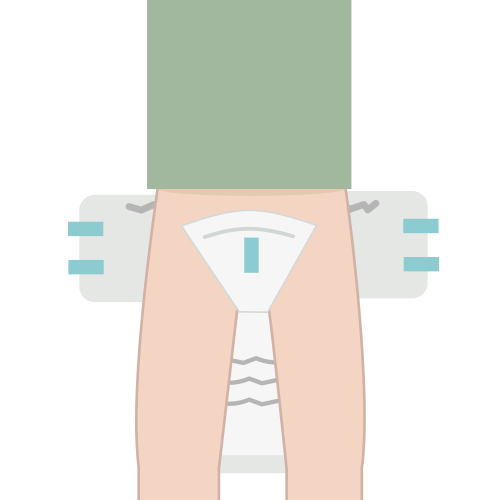

- 1.身体は横向きになってもらい、新しいおむつの中心線と背骨を合わせて当てます。

- 2.後ろの腰のラインと前のお腹のラインが平行になるように合わせます。

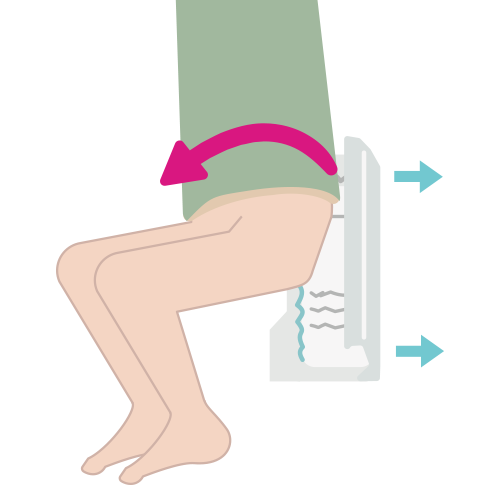

- 3.尿取りパッドのギャザーが鼠径部(足の付け根)に沿うように当てます。

- 4.テープ止め紙おむつの内側ギャザーの中に尿取りパッドが入るように、ギャザーを鼠径部(足の付け根)に沿うように当てます。

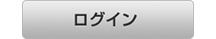

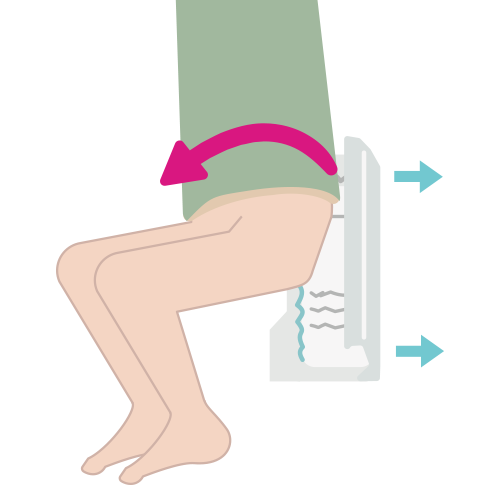

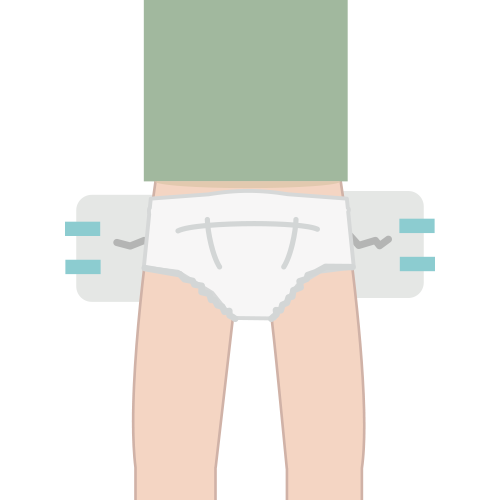

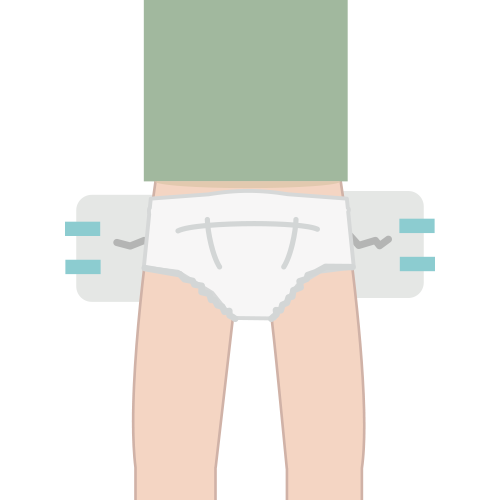

- 5.下のテープを斜め上に止めます。(足の動きを妨げないため)

- 6.上のテープを斜め下に止めます。(背中、腰回りをフィットさせるため)

お腹部分は手のひらが入るぐらい余裕を持たせます。

★おむつ交換後には消毒を

おむつ交換をすると、ノロウイルスなど感染のリスクが高くなります。おむつ交換時は使い捨て手袋を使用しましょう。

陰部や汚物を触った後、新しいおむつや衣類を触るときは、手袋を新しい物に交換しましょう。おむつ交換終了後、手袋を外した後も手洗いや手指消毒をしましょう。

においが気になるときは

- ・汚物は健康状態を確認した後、素早く処理します。

- ・部屋の換気を行います。

- ・消臭剤、脱臭剤を使用します。

- ・差し込み便器、尿器、ポータブルトイレなどは、こまめに洗浄し、においを防ぐ薬剤を入れます。

- ・使用済みおむつは丸め、ビニール袋や蓋つきの専用容器に入れます。

こんなおむつの使い方に注意

身体に合っていないおむつを着けると姿勢を崩し、床ずれや拘縮、誤嚥性肺炎などの原因になります。

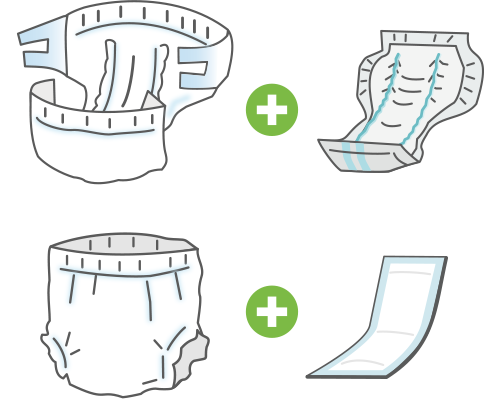

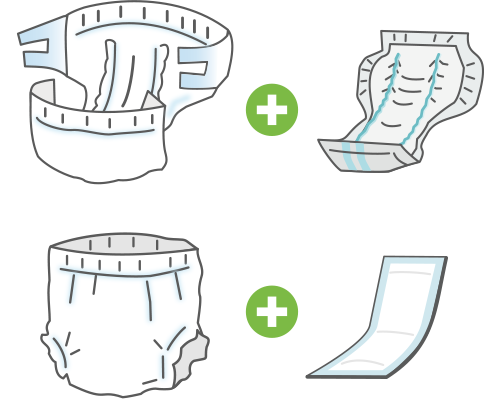

《おむつを重ねて使わない》

おむつの組み合わせは、排泄アウター(1枚)+排泄インナー(1枚)が基本です。

尿取りパッドは防水シートがあるため、2枚以上重ねても尿を吸収するのは肌に当たっている1枚目だけなので、他のパッドは意味がありません。また重ねれば重ねるほど、肌との間に隙間ができて漏れやすくなり、姿勢を崩し、床ずれの原因になります。

《夜間就寝中のおむつ交換は》

尿意や排尿で目が覚めたり、本人が交換を希望される場合は交換します。

朝までぐっすり眠りたい人は、本人の尿量に合ったしっかり吸収できるおむつを選びます。

《引っ張ったり、引き抜かない》

ずれたおむつを引っ張って直したり、交換時に尿取りパッドを引き抜くことは絶対に行ってはいけません。

引っ張ったり引き抜くことで、肌に圧迫とズレが起こり、床ずれになります。

体位交換をして直したり交換します。

陰部洗浄の方法

- ●1日1回、洗浄剤や石鹸を使って陰部洗浄します。(汚れがひどい場合はその都度)

- ●洗浄剤や石鹸は弱酸性の物を泡立てて使います。(石鹸などでの洗いすぎに注意すること)

- ●陰部に汚れが残っていると細菌が尿路に入り、尿路感染症の原因となるので、細菌が尿道に入らないように上から下へお湯を流して汚れを落とします。

- ●水分を拭きとる時は、肌を傷めないよう擦らず、タオルなどを優しく押し当てながら水分を取ります。(強く擦ると皮膚が捲れたり、床ずれの原因に)

- ●お肌に合った保湿をします。

★おむつ交換の前後で実施してほしいこと

1.おむつ交換前にストレッチ!

高齢者、特に寝たきりの人は関節が固まりがちです(拘縮)。おむつ交換の前に、ゆっくりと腕や足の曲げ伸ばしや、足の開脚などで関節を動かし、拘縮の進行を予防します。

(事前に医師や理学療法士にストレッチをしてよいか確認しましょう)

2.体位変換

同じ体位のままでいると、床ずれが起きてしまいます。おむつ交換後には、体位変換をしましょう。(右向きだった人は左向きや仰向けに)

3.衣類や寝具

おむつ交換時に衣類や寝具が汚れていないかを確認し、シワを整えます。(シワがあると床ずれの原因になる。)

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:排泄アドバイザー・福祉用具プランナー

管理指導者 堺谷 珠乃

ページのトップへ

ページのトップへ