-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>質の良い睡眠で認知症を予防

質の良い睡眠で認知症を予防

脳を健康的に保つためには「毎日の睡眠」が大切です。認知症患者は睡眠障害が多いともいわれており、睡眠と認知症には深い関係があります。毎日の質の良い睡眠で脳に十分な休息を与え、認知症予防につなげてください。

目次

睡眠が脳に与える効果

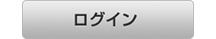

1.脳の休息(傷ついた脳神経の修復)

脳は眠らないと休息できません。起きているときに脳が活発に働き、細胞や神経を消耗します。睡眠は消耗した部分を修復し、疲労を回復させるために必要な時間です。認知機能低下の原因になる可能性があるので十分な睡眠をとりましょう。

2.記憶の整理・定着

脳は必要な情報を蓄え、不要なものを消去する働きがあります。睡眠は必要な記憶を定着させるとともに、脳内の情報を整理して新しい情報を取り入れるための容量を確保します。

「質」のよい睡眠のとり方

長く眠るほどよいと思いがちですが、どちらかというと「質」の方が大切です。「昼間に眠くなる」「毎朝すっきりと目覚めない」と感じたり、「苦しそうにいびきをかいている」と言われたりしたら、睡眠の質を見直してみましょう。質の良い睡眠をとるには、次のような習慣を心がけるとよいでしょう。

1.身体を少し温め、しばらくしてから入眠

人は体温が約0.4度下がると眠気を感じるといわれています。就寝直前ではなく、眠る少し前に入浴をしたり、温かい飲み物を飲んだりして体温を少し上げましょう。人の身体は体温が少し上がると自然と下げようとします。体温が下がったタイミングで眠りにつきましょう。

2.睡眠前の激しい運動を避ける

運動をして体温が急激に上がると、脳が興奮して眠りを妨げてしまいます。激しい運動は就寝2時間前までに済ませましょう。運動するなら汗をかかないストレッチ程度にしておきましょう。

3.寝酒は避ける

お酒を飲むと眠りやすいという人も多いですが、これは脳が一時的にマヒして眠ってしまうためです。実は、これは眠りが浅く夜中に目が覚めてしまうなど、睡眠の質を下げる原因になるので避けた方がいいでしょう。

4.睡眠前の強い光を避ける

眠る直前までテレビやパソコン、スマートフォンなどの明るい画面を見ていると、脳も覚醒してしまいます。寝る直前にはテレビやパソコン、スマートフォンは消して眠る準備をしましょう。寝るときの明るさは真っ暗か豆電球ぐらいにしましょう。そして、朝起きたときにはカーテンを開けて日光を浴びることをおすすめします。

5.枕や香りを活用する

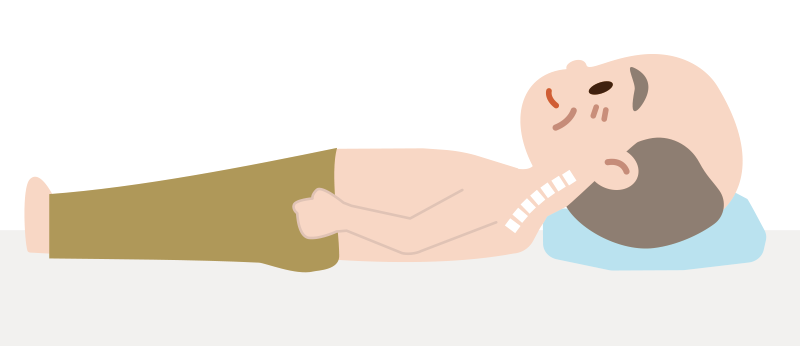

身体に合った枕を使うと質の良い睡眠を得られます。首のすき間にぴったり合う高さの枕を選ぶと、呼吸がラクになり寝返りが打ちやすくなります。立った状態と同じように身体と頭のラインがまっすぐになるとよいでしょう。

首のすき間にぴったり合う高さの枕に

また、就寝前に心地よい香りをかぐと脳をリラックスさせる効果があります。副交感神経を高める効果がある香りはラベンダーやカモミール、オレンジなどです。

ラベンダーなどの花や、パフュームディフューザーなどで香りを楽しみながら入眠しましょう

★睡眠時無呼吸症候群や、いびきの改善

無呼吸とは1回あたり10秒以上の呼吸停止が続く状態です。7時間の睡眠中に30回以上、または1時間あたり5回以上認められると「睡眠時無呼吸症候群」と診断される可能性があります。寝ている間のことは自分では分かりにくいですが、「就寝中に苦しそうないびきや、無呼吸の状態になっている」と周りから指摘される方は要注意です。睡眠時無呼吸症候群の中でも最も多い閉そく性無呼吸の原因は、「肥満によってあごや首のまわりについた脂肪が気道を圧迫し塞がりやすくなる」「飲酒によって筋肉が緩み気道が塞がりやすくなる」などが原因となって起こります。肥満による無呼吸の場合は、食生活の改善によって改善する可能性があります。気になる人は医師に相談してみましょう。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:一般社団法人 日本認知症予防協会

ページのトップへ

ページのトップへ