-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>認知症の「予防」を促進する重点的な取り組み

認知症の「予防」を促進する重点的な取り組み

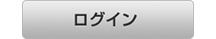

認知症施策推進大綱の両輪のひとつである「予防」に関しては、認知症にならないのではなく、「認知症になるのを遅らせる」「もし認知症になっても進行を緩やかにする」ことを目標に掲げています。この予防の具体的活動のひとつとして、地域のスポーツ教室や市民講座、通いの場などの拡充が掲げられています。

目次

認知症施策推進大綱の「予防」主な施策

・運動や学習できる場所の提供

市民農園や森林空間、市町村で実施するスポーツ教室を活用し、認知症予防につながる運動を実践。また、地域の公民館での市民講座や大学の公開講座などで認知症に関する情報を提供する。

・「通いの場」を活用

高齢者が気軽に集う公民館などで開催されている「通いの場」の活動を拡充する。通いの場では保健師や管理栄養士などの専門職による健康相談も合わせて実施する。「通いの場」は現在4.9%の高齢者参加率を約8%に増やす目標が掲げている。

※通いの場の概要はホームページをご覧ください。

※全国の「通いの場」の開催場所は、厚生労働省の「通いの場のオープンデータ」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kayoinoba_opendata_00002.html

または、お住まいの自治体または地域包括支援センターにお問い合わせください。

A) 認知症予防につながる活動事例を収集し全国に横展開

次の取り組みについて活動事例を収集し、全国に展開する。

「認知症の発症遅延や発症リスク低減に取り組む市町村の介護予防事業」

「認知症初期集中支援チームによる訪問活動」

「かかりつけ医や地域包括支援センターと連携した早期発見・早期対応の取り組み」

B) 認知症予防に関するエビデンスを整理した活動の手引書を作成

認知症予防法の確立に向けたデータ蓄積のため、論文などを収集。エビデンスを整理した活動の手引書を作成。

C) 重症化予防などに向けてデータベースを構築

認知症の発症遅延や発症リスク低減(一次予防)、早期発見・早期対応(二次予防)とともに、重症化予防、機能維持、BPSDの予防・対応を図る(三次予防)ため、国が保有する介護保険総合データベースの活用を促進。

また、高齢者の状態やケア内容などのデータを収集するデータベースを構築。

認知症予防につながるとされる民間商品やサービスの評価・認証の仕組みを検討し、品質向上を図るとともに、商品・サービスの普及を促進する。

例)認知症予防や認知機能の改善を目的とした脳トレ教室、軽度認知障害(MCI)の早期発見アプリやゲーム、グッズ、認知機能を保つサプリメントなど

★ 認知症と生活習慣病の関係

生活習慣病とは、食事や運動、喫煙、睡眠などの生活習慣を原因として発症・進行する疾患といわれています。主に高血圧や高脂血症、糖尿病などが代表例で、生活習慣病にかかると認知症になるリスクが高まるといわれています。

たとえば、高血圧になると脳の細い動脈が詰まり脳梗塞を起こしやすくなり、脳血管性認知症を引き起こす場合があります。また糖尿病になるとドロドロの血液が血管を傷つけて動脈硬化を引き起こし、認知症につながる脳梗塞や脳出血を引き起こす原因になります。

このように「認知症は頭の生活習慣病」といわれるほど、認知症と生活習慣病は関連が深いので、日頃から食生活や運動などに気を付けましょう。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:一般社団法人 日本認知症予防協会

ページのトップへ

ページのトップへ