-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>「共生」と「予防」の両輪で推進する認知症対策

「共生」と「予防」の両輪で推進する認知症対策

わが国の2012年の認知症患者は462万人、軽度認知障害(MCI)は約400万人と推計されています。団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年には認知症患者は730万人に達し、65歳以上の高齢者の5人に1人になると予測されています。このような状況を受けて、政府は認知症対策を強化するため、2025年までの施策を盛り込んだ「認知症施策推進大綱」を策定しました。

「認知症施策推進大綱」とは…

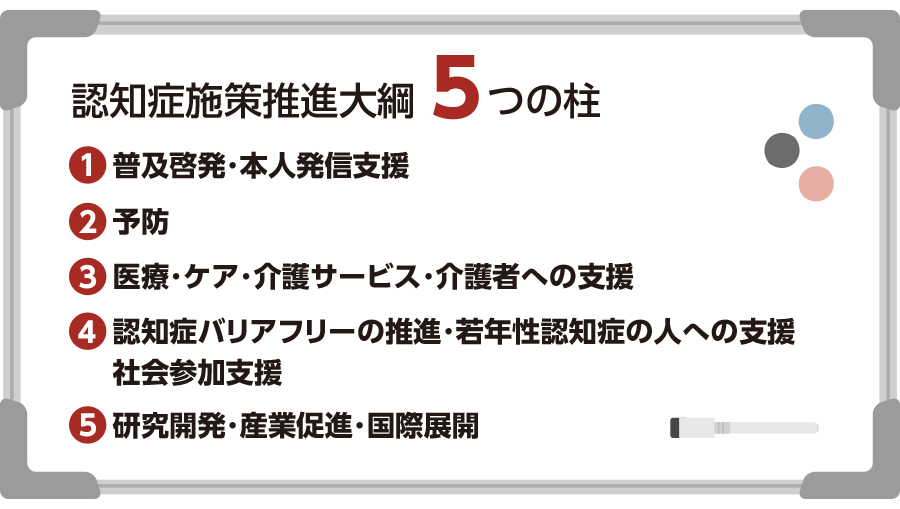

わが国の認知症施策は2000年の介護保険制度創設に始まり、2013年の「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」、2015年の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」へ引き継がれてきました。新オレンジプランでは、「認知症に対する意識を深めていくことを目的に、認知症患者一人ひとりの状況に合わせて適切な対策を講じられるように早期診断や早期対応を実現すること」が盛り込まれ、7つの柱の施策が推進されました。

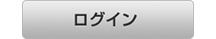

一方、2019年に策定された「認知症施策推進大綱」では、新オレンジプランの施策を一歩進め、「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会」を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として、5つの柱で施策を推進しています。

認知症施策推進大綱は、「共生」と「予防」に特に重点が置かれています。

認知症の人が尊厳と希望を持って認知症と共に生きる。または認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという意味です。

「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。

運動不足の解消や食生活の改善、頭を旗化させることなどが掲げられています。

認知症との「共生」を促進する重点的取り組み

(1)認知症サポーターの養成促進

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職場で認知症の人や家族をサポートする役割を持っています。認知症サポーターには、地域住民や金融機関やスーパーマーケットの従業員、小・中・高校の生徒などが認定され、2022年度12月現在で約1,400万人が登録されています。

・企業・職域型の認知症サポーター養成数の目標は2025年度末に400万人。

・認知症対応力向上研修受講者数の目標は、2025年度末に、かかりつけ医9万人、認知症サポート医1.6万人。

(2)「認知症初期集中支援チーム」の質向上

認知症初期から家庭を訪問し、症状を把握しながら本人や家族を支援する認知症初期集中チームの質向上を目指します(看護師、保健師、作業療法士など)。

(3)「認知症疾患医療センター」の設置

認知症の速やかな鑑別診断や行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談、関係機関との連携を担う地域の認知症医療の拠点を設置します。

(4)「認知症地域支援推進員」の配置

認知症を発症しても住み慣れた地域で生活できるように支援します。

(5)「認知症カフェ」の設置・普及

認知症本人やその家族、地域住民、医療・介護専門職などが、情報を共有しお互いを理解し合う場です。地域の介護通所施設や公民館、喫茶店などさまざまな場所で開催します。

(6)「認知症本人大使(仮称)」

認知症本人からの発信の機会を増やし、認知症の啓発に力を注ぎます。

(7)「認知症バリアフリー」の推進

・一定規模の公共交通機関に対して、認知症の人への対応力を高める計画の作成、取り組み状況の報告・公表を義務付けます。

・安全運転支援システムを搭載したサポートカー限定免許の施行(2022年5月より)や、障害者などが安心して通行できる幅の広い歩道などを整備します。

・認知症の人が買い物しやすい環境づくりとして、新しい技術を活かした決済方法の導入を支援します。

・認知症の人の意見を踏まえて開発した新商品・サービスを登録する仕組みを創設します。

・徘徊患者の捜索システムの普及を支援します。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:一般社団法人 日本認知症予防協会

ページのトップへ

ページのトップへ