-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>認知症の人を支える「認知症サポーター」

認知症の人を支える「認知症サポーター」

厚生労働省は一人ひとりが健康で自分らしい人生が送れるように、2040年までに健康寿命を3年延伸することを目標に掲げています。健康寿命とは、健康で日常生活が自分でできる期間のことを言います。健康寿命を伸ばすために、さまざまな地域で介護予防に向けた取り組みが行われています。ここでは認知症サポーターの活動について紹介します。

認知症の人を支える取り組み/「認知症サポーター」

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を、偏見を持たず見守り支える人のことです。特別なことをする必要はありません。近所に住む認知症の人を見守り困っていたら声をかけたり、認知症カフェに参加して話しかけるなど、何でも大丈夫です。

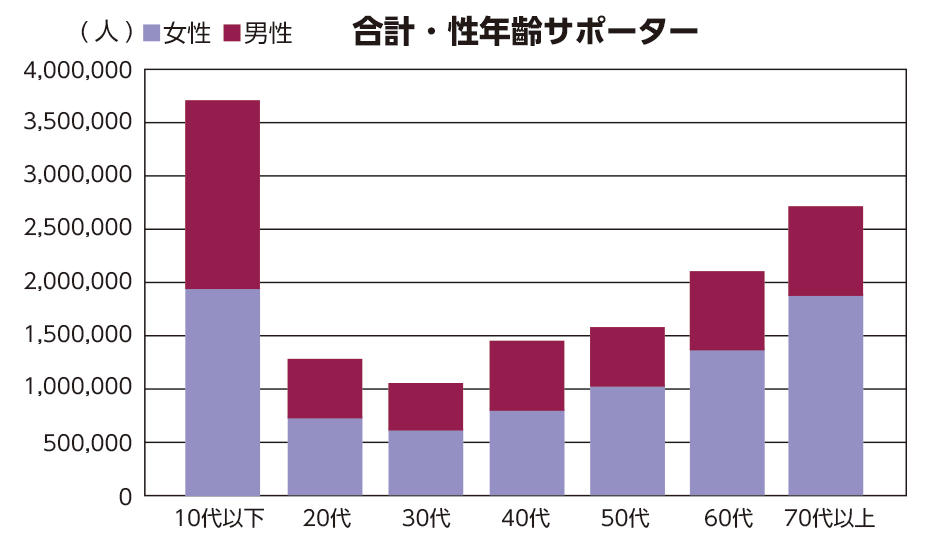

また、小学生から高齢者、地域の商店やスーパー、コンビニの店員、金融機関の行員など、さまざまな人がサポーターになっており、認知症のお客様と接するときに適切な対応を心がけています。また自治体と連携して見守りや事故防止に努めています。

認知症サポーターになるためには、自治体や企業・団体が開催する「認知症サポーター養成講座」(90分)を受講する必要があります。スーパーや銀行、小中学校など、さまざまな場所で開催されていますので、お住まいの自治体に問い合わせてください。認知症サポーターになると「認知症サポーターカード」が渡されます(令和2年度まではオレンジリングが配布されていましたが、現在では一部の自治体を除きカードになっています)。認知症サポーターは全国で14,058,007人(令和4年9月末現在)が活躍しています。

なお、「認知症サポーター養成講座」の受講を希望される方は、最寄り(在住・在勤・在学)の事務局へご相談ください。

https://www.caravanmate.com/office/

(厚生労働省 令和4年9月調べ)

★ 認知症サポーター5つの役割

1.認知症への正しい理解を促す

以前に比べて認知症への理解は進んでいますが、まだまだ誤解や偏見は根強く残っています。そのような誤解や偏見を持つ人に、認知症サポーター養成講座の受講をおすすめすることが認知症サポーターの役割のひとつです。認知症に対する正しい知識を持った人が地域にたくさん増え、地域ぐるみで助け合うことが可能になります。

2.認知症の人や家族を温かく見守る

認知症の人は、どうしても家に閉じこもりがちになります。また、ご家族も近所の目が気になり、認知症と一緒の外出を避けることもあるかもしれません。認知症サポーターは、認知症の人が外出先でお困りの場合、そっと声をかけて手助けしてみましょう。

3.自分なりにできる簡単なことから実践する

認知症の人を支えるために、専門的な知識や技術は必要ありません。たとえば、街を認知症と思われる人が一人でふらふら歩いていたら、声をかけて一緒に歩いてあげることも支援になります。

4.地域の支援施設を教えてあげる

地域包括支援センターなど地域の認知症支援施設には認知症の専門家が在籍し、さまざまなサポートを行っています。その施設を認知症の人や家族を教えるだけでも十分な支援になります。

5.認知症の情報を発信する

地域の認知症の情報を積極的に発信することも、認知症サポーターの重要な役割です。また、認知症サポーターのしるしであるオレンジリングやオレンジカードを身に付けて、認知症関連イベントに参加すれば、同じ認知症サポーター同士で情報交換を進めることができます。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:一般社団法人 日本認知症予防協会

ページのトップへ

ページのトップへ