-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>認知症予防につながる食習慣

認知症予防につながる食習慣

認知症は「生活習慣病のひとつ」と主張する医師もいるほど、日頃の生活習慣と深い関わりがあるといわれています。特に認知症の中で最も割合が多いアルツハイマー型認知症は、異常なタンパク質が脳に蓄積されることが原因になって起こると考えられていますが、生活習慣の乱れはこの蓄積を増長させると指摘されています。認知症予防のためには、生活習慣の改善、特に食習慣に気をつけることが大切です。では、どのように気を付ければよいのかを説明していきましょう。

1.バランスの良い食事

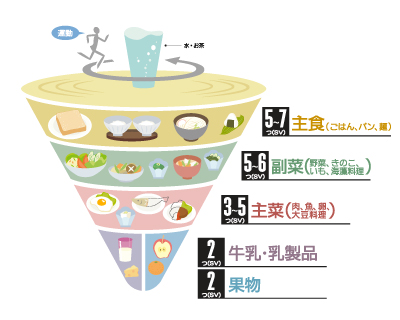

▼クリックで画像を拡大 ▼タップで画像を拡大

認知症予防につながる食品はさまざまなものがありますが、まずは必要量を偏ることなく、バランスよく食べることに気を付けてみましょう。

主食・主菜を中心に、過不足なくきれいな三角形になるのが理想的です。食事バランスガイドなどを参考にしてみましょう。

▶詳しくはこちら「厚生労働省 食事バランスガイド」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-007.html

バランスの良い食生活をすると、認知症の一因となる生活習慣病の予防にもつながる可能性があるので、ぜひ実践してみてください。

2.塩分の取りすぎに注意!

バランスの良い食事を心がけても、塩分を摂り過ぎてしまうと健康に悪影響が出てしまいます。日本の食文化である和食は、一般的に低カロリーでヘルシーといわれていますが、塩分の多さに気を付けなければいけません。塩分を摂りすぎると血中のナトリウム濃度が上昇し、高血圧につながるので注意しましょう(摂取量は1日あたり6g未満が理想とされています)。

調理の際には、減塩みそや減塩しょう油を利用したり、酢や香辛料、料理の味を引き立たせる香味野菜などを取り入れてみましょう。塩気が薄くてもおいしく食べられる工夫はたくさんあります。

3.食べ過ぎない

食べ過ぎによる肥満は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こすだけではなく、アルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性もあります。食事は腹八分目を心がけましょう。

4.少食も要注意

肥満だけではなく、少食による栄養不足も認知症発症の大きな原因になる可能性があります。高齢者は食が細くなりがちですが、栄養不足の状態になると脳も健康な状態を維持できなくなり、認知機能が低下するリスクが高まります。

5.糖分の過剰摂取はNG

糖分というと、お菓子などの甘いものをイメージしがちですが、食物繊維と糖質からできている炭水化物(米やパン、うどんなど)の摂りすぎにも少し注意が必要です。

血糖値を急激に上げて血管を傷つけたり、脂肪となって蓄積し肥満につながります。食べる量や順番に気をつけるようにしましょう。食物繊維を多く含む野菜やきのこ類、海藻類から摂取すると血糖値の上昇を抑えられます。

認知症予防を考えることは、生活習慣病の予防にもつながります。将来の健康維持のためにも、毎日の食生活から見直してみましょう。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:一般社団法人 日本認知症予防協会