-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋 ~日々のケアを彩るヒント集~

【Vol.3】認知症支援のポイント

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

認知症ケアは、個々のニーズに対応した総合的なアプローチが求められます。このコラムでは、認知症のステージに応じたケア、パーソン・センタード・ケアの実践、BPSD(認知症の行動・心理症状)の軽減、家族への支援方法など、認知症支援のポイントをご紹介します。

(1)ステージごとのアプローチ

認知症の進行過程は、原因疾患など個々によって異なりますが、一般的に初期、中期、進行期、末期の4つのステージに分けられます。各ステージによって症状は変化していくため、ご利用者さまの認知症の類型や進行段階を理解し、それに合わせたケアプランを立てることが重要です。初期では日常生活の小さな支援から、末期には全面的な介護が必要になることもあります。各ステージに応じた適時、適切なご利用者さまの状態に合わせたケアの提供や意思決定支援を医療と連携しながら実施していくことが求められます。具体的な支援策を講じることで、ご利用者さまの自尊心を保ちながら、生活の質を高めることが可能です。以下に認知症の4つのステージについてご紹介します。

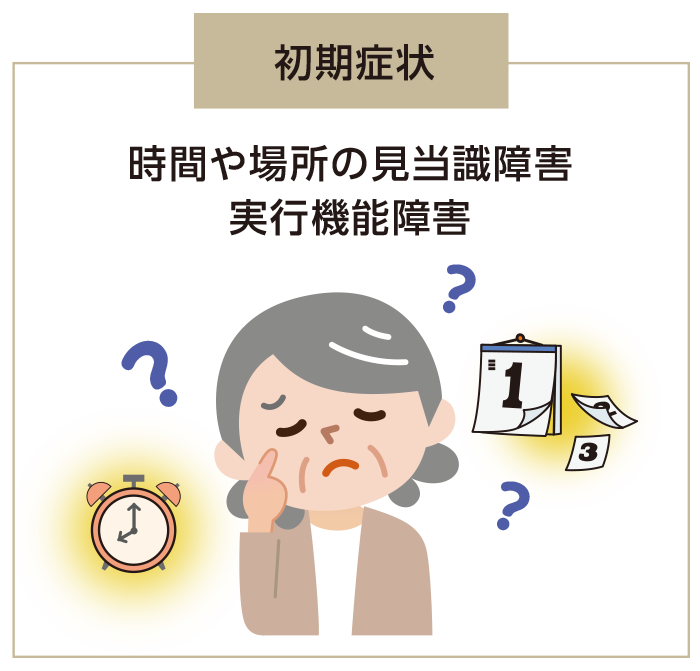

① 初期:軽度

記憶障害や時間や場所の見当識障害が原因となり、生活上での障害が発生します。身体機能は保たれているため、基本的なADL(日常生活動作)には問題はありません。しかし、認知障害のために金銭の管理や買い物、服薬管理などの遂行能力障害などIADL(手段的日常生活動作)に障害が発生してきて、社会活動がしづらくなります。

■アプローチの方法

取り繕った会話ではないかをしっかりと判断したうえで、ご利用者さまの能力を判断する必要があります。また、心理症状として、今までできていた事ができなくなくなる事への不安が大きくなるため、できる事をさりげなく支援し、落ち込まないように配慮しましょう。この時期は、無気力になって閉じこもりがちになりやすいので、できるだけ外出や人と接する機会を確保するようにしましょう。

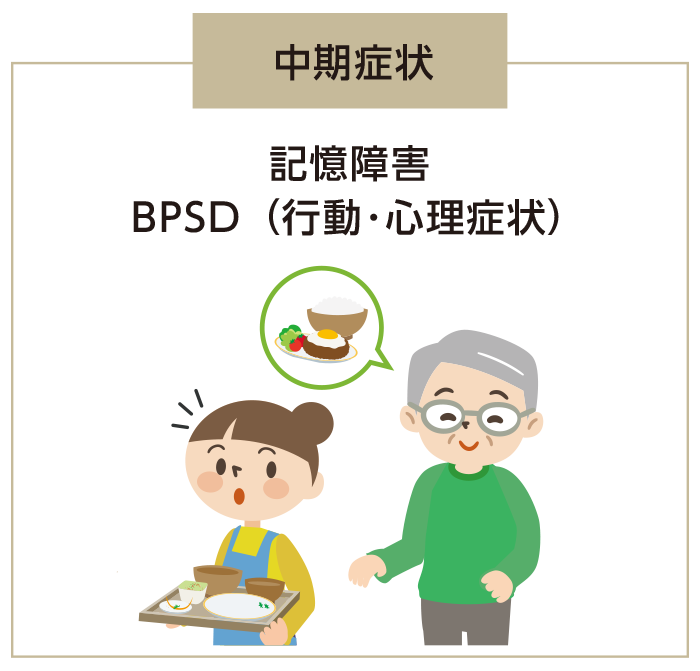

② 中期:中等度

記憶障害が進行して、少し前のエピソード(近時記憶)や直前の事(即時記憶)にも障害が現れてきます。また、排せつや身だしなみ、更衣(着替えられない)などのADLにも障害がでてきます。また、この時期には、BPSD(行動・心理症状)が多発することもあり、家庭生活がしづらくなります。

■アプローチの方法

生活のほとんどに見守りや援助が必要となり、一人暮らしの場合は在宅生活が難しくなります。ご利用さまの尊厳を傷つけないような対応方法を、介護職や専門職と一緒に検討していく必要があります。

③ 進行期:重度

認知症が重度化して、会話が成り立たなくなっていくとともに、身の回りのこともできなくなります。言葉も減り(失語症)コミュニケーションが難しくなり、運動機能も徐々に衰えます。ADLの障害が進み、全介助が必要になってきます。また、運動機能が徐々に低下していことで、歩行障害が見られるようになります。

■アプローチの方法

BPSDの発生が少なくなる反面、身体介護が必要になってくるため、排せつや介助、食事介助などの基本的な身体介護の知識と技術に関する情報の提供を行う必要があります。また、身体介護によって家族の介護負担が多くなり過ぎないように、モニタリングを行いましょう。

④ 終末期

寝たきりになり、自分では手足を動かさなくなるため運動障害の出現となり、便・尿失禁等ですべてに介助が必要となります。発語がなくなり、食べ物を飲み込むことが困難になるため、誤嚥を繰り返し、肺炎を引き起こしやすくなります。

■アプローチの方法

ターミナル(終末期)の対応を家族や専門職とともに検討し、どのように看取るのか、医師等を交えてご利用者さま本人の意向を推定しつつ、家族と協議、その決定を尊重しながら支援していく必要があります。

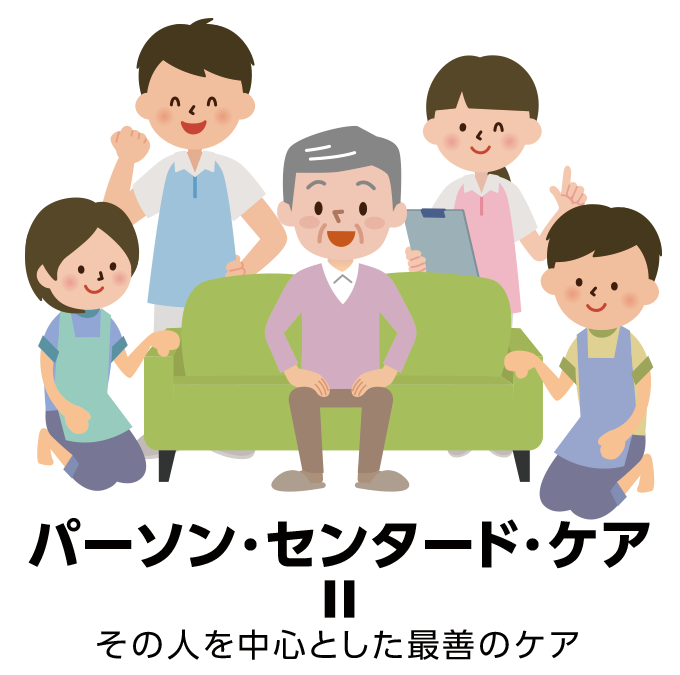

(2)パーソン・センタード・ケアの実践

1990年頃まで、認知症ケアは認知症の方の行動を問題行動と捉え、言動を押さえつけるものが多く、介護をする側の都合に合わせた、いわば「介護者本位」のケアでした。対してパーソン・センタード・ケアは、イギリスのトム・キットウッドが提唱した認知症ケアの理論で、認知症の方のさまざまな言動の理由を、その人の立場から考えていくという「利用者本位」の視点からのケアのことを言います。

パーソン・センタード・ケアとは、認知症のある人を一人の「人」として尊重し、その人の立場に立って考えケアを行おうとする認知症ケアの考え方の一つです。認知症のご利用者さま一人ひとりの価値観や好み、歴史を尊重するケアのアプローチです。その方の個性や過去の経験を理解し、それに基づいたケアを提供することで、認知症の方が尊厳を持って日々を過ごせるようサポートします。活動計画や日常のルーティンを認知症の方の意向に合わせて調整し、能動的に生活に参加できる環境を整えます。

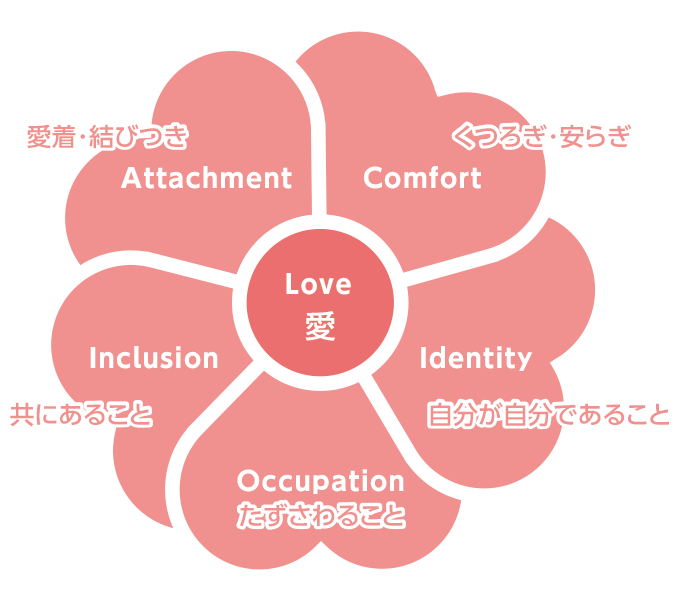

出典:「認知症ケアマッピング 第8版:理念と実践」より一部改変

パーソン・センタード・ケアの実践では、認知症の方が「何を必要としているのか」「何を求めているのか」といった「心理的ニーズ」を理解することが重要になります。トム・キットウッドは、潜在的に抱えているニーズを、次のような花びら5枚の絵で表しています。「一人の人間として無条件に尊重されること=愛」を中心にし、「共にあること」「くつろぎ」「自分らしさ」「結びつき」「たずさわること」という6つのことが重要であると考え、それを「花の絵」で表現しています。

認知症の方にとっては、これらのニーズを自らの意志で明確に発することは難しいことが多いため、求めているニーズを理解して、積極的にサポートすることが重要です。

【パーソン・センタード・ケアを実施するためのステップ】

[STEP.1]生活への支障度を確認する

まずは、認知症のご利用者さまにどのような生活支障があるのか、その支障度を確認しましょう。「生活支障」とは、周囲の人を巻き込んで心理的・社会的に困難な状況まで発展したりすることにより、人間関係や社会的生活が「うまくいかないこと」や「トラブルになること」と言われています。 この背景には、主に要介護高齢者におけるADLに関連した基本動作ができなくなり、生活上の不自由さや困難を感じる「生活障害」があることを忘れてはいけません。この生活支障を理解できれば、より深く理解していくきっかけが生まれ、ご利用者さまの視点に立ったケアを進めていくことができます。

また、生活支障に早くアプローチすることが、認知症のBPSD(行動・心理症状)の悪化や、QOL(生活の質)の低下を防ぐことにつながります。

[STEP.2]ご利用者さま本人の声を聞き、様子を観察する

まずは一度、話しかけてみて反応を見てみましょう。話ができない人でも、話を理解することができる場合もあります(運動性失語)。また、目や顔の動きで返事をしてもらうことができるケースもあります。話しかけてみても理解が難しい場合は、文字で伝えたり、ジェスチャーで伝えたりしてみましょう。最初から話しかけても無駄だと決めつけるのではなく、話しかけながら反応を確認することが大切です。

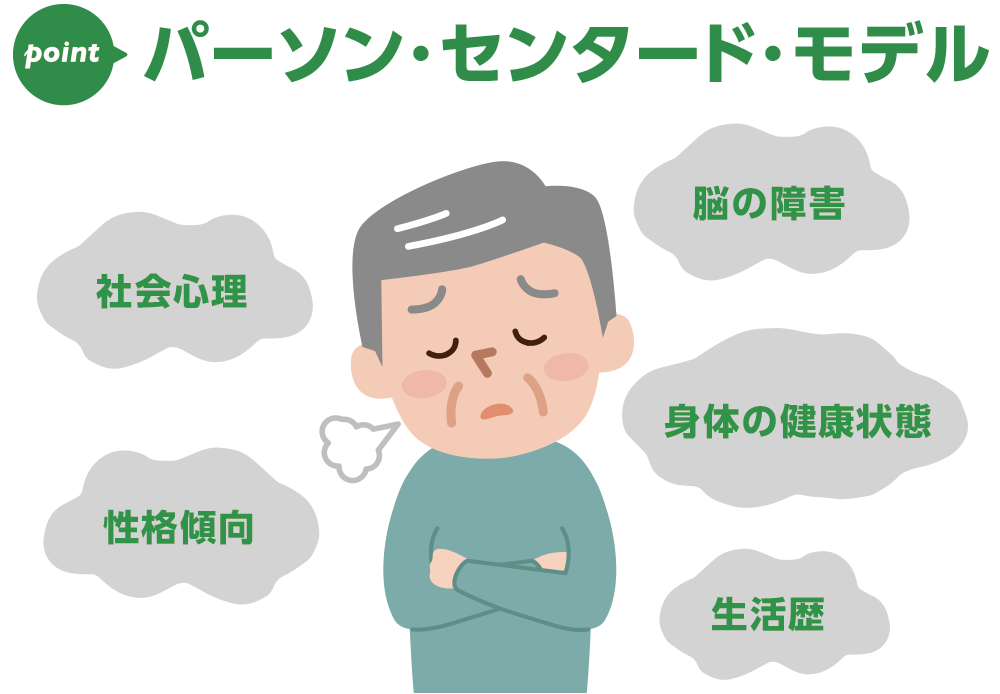

[STEP.3]パーソン・センタード・ケアの5つの要素を知る

認知症の方の状態を理解する手がかりとなるのが、パーソン・センタード・モデルです。認知症と一言でいっても、1人ひとり抱えている背景(病気・経歴・性格など)はさまざまです。パーソン・センタード・モデルという「5つの要素」を使って、ご利用者さまの状態を理解するとともに、生活支障を起こしている原因を探っていきましょう。

- ① 脳の障害(アルツハイマー病や脳血管障害など)

- ② 身体の状態(筋力や視力・聴力の低下、合併疾患など)

- ③ 生活歴(ライフスタイルや過去の生活歴など)

- ④ 性格傾向(性格やこだわりなど) など)

- ⑤ 社会心理(これまでの人間関係の傾向など)

この「5つの要素」は、「その人らしさ」を理解し、その人に合ったケアを探る上で大切なものとなります。

[STEP.4]ケアの方法を検討する

ステップ2と3の情報をもとに、生活支障が生まれている原因や理由を探り、適切なケアにつなげていきましょう。

(3)BPSD(行動・心理症状)の軽減策

BPSD(行動・心理症状)は、以前は問題行動といわれていました、しかし問題とはあくまでも介護者や支援者から見たとらえ方であって、本人なりには、正当な理由があることが多く行動・心理症状と呼ばれるようになりました。

認知症の方々は、不安、抑うつ、妄想、幻視などのBPSDを経験することがあります。BPSDには、以下の2つの症状があります。

■行動症状

攻撃的行動、暴言、不穏、興奮、焦燥、徘徊、収集癖、脱抑制、異食・過食、不潔行為、意欲低下、睡眠障害など

■心理症状

不安、うつ状態、幻覚、幻視、幻聴、妄想など

BPSDは、すべての認知症の方に出現するわけではありませんが、脳が病気によって障害された状態に、健康状況や人間関係、そして生活環境からのストレスなどの阻害因子が影響を与えて発生します。そこで、その阻害因子をなくして、その方にあったケアを提供することで、BPSDを改善することができます。BPSDの出現は、各ステージによって異なり、初期では不安、うつ状態、無気力などの心理症状が発生します。

初期から中期にかけては、被害妄想も起こることがあり、初期には気づかなかった家族も、もの盗られ妄想などが出現して、認知症に気づくことがあります。

中期から進行期にかけては、適切なケアができるかどうかで、行動症状の出現が変わってきます。禁止や抑制、言い聞かせるような態度をとると、ご利用者さま本人のプライドを傷つけ、暴言や暴力、介護への抵抗などを引き起こします。また、運動機能が保たれている場合には、自分の居場所がわからくなることで、徘徊(ひとり歩き)などの症状が出現します。

BPSDは、認知症の進行だけでなく、原因疾患によっても異なるため、アセスメントを適切に行い、原因と背景を明らかにして対応することが重要です。BPSDへの対応は、それがなぜ起こっているのかという分析が必要です。脳の障害、身体的健康、生活歴、性格傾向、社会心理(人間関係)の要因とその他の要因が、どのように作用して起こっているのか、紐解いていくことも有効な方法の1つです。

BPSDは、これらの症状を適切に管理することが、ご利用者さまの苦痛を軽減し、ケアの効果を高める鍵となります。環境調整、適切な医療介入、心理社会的アプローチを組み合わせることで、これらの症状を和らげることが可能となります。

医療・介護によるアセスメントを行い、適切なケアを提供できるようにすることでBPSDが改善することがあります。状態によっては薬物療法を行うこともあります。その時には、服薬によるふらつき、転倒、嚥下機能低下など副作用が生じやすいことを考慮して、様子を細かく観察する必要があります。

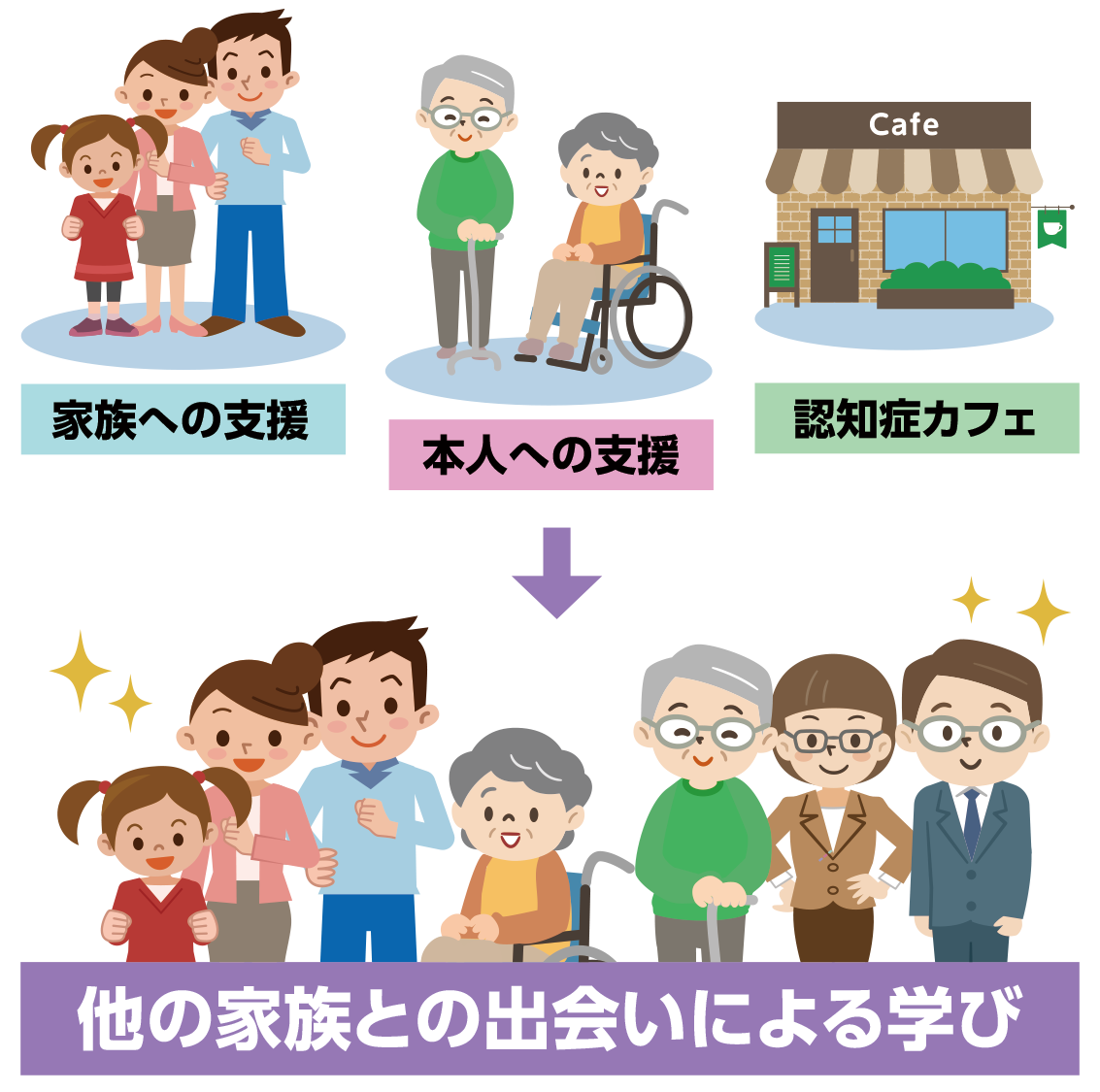

(4)家族への支援

① 家族等に対し相談支援が提供される体制を整える

家族が感じる不安を緩和し、日々の介護に対する情緒的支援(ねぎらい)が行えるよう、相談支援が提供でき、地域社会とつなげられるよう支援します。日々の介護に携わっている家族等の不安とストレスを軽減するためにも、家族等に対する受容の支援とともに、日々実施している介護に対するねぎらいや、一人で抱え込まなくてよいようにするための社会資源の紹介等の支援を行います。

② 家族等の仕事と生活のリズムが保たれるようにすることの支援

家族等自身の生活リズムが保たれるよう、家族等の生活をとらえたうえで、その生活リズムに対する影響を小さくできるような社会資源を紹介する支援をします。

③ 本人や家族等にかかわる理解者を増やすことの支援

家族等が一人で抱え込まなくてよいように、家族等だけでなく本人を理解し、ともにかかわることができる理解者を増やすとともに、いままで交流のあった近隣住民等にも理解する関係性を作ってもらえるよう支援します。

④ 本人の尊厳を守り、家族も含め生活の意向をとらえる

本人の尊厳を守り、できる限り今の生活を継続できるよう、本人や家族の生活の意向をとらえるとともに、将来の生活に備えて利用可能な地域資源があることを伝える支援をします。

認知症の方を介護する家族もまた、大きな精神的負担を抱えることがあります。認知症についてよく理解していない場合は、以下のようなネガティブなイメージに捉われて、否定的な感情を抱きがちになります。

- ・「認知症は治らない病気」

- ・「認知症の介護は大変」

- ・「認知症の人は何も理解できなくなる」

また、認知症の方を介護する家族は、「4つの心理的ステップ」をたどると言われており、はじめから認知症を受け入れられるわけではありません。多くの家族が認知症を正しく理解していないため、それぞれのステップを経験する中で、次第に上手に関わりを持つことができるようになる家族もいます。まずは、認知症を正しく理解してもらうことが、家族に対する支援の第一歩となります。

[第1ステップ]戸惑い・否定

認知症によって、今までできていた事ができなくなったり、おかしな行動に「戸惑い」ます。そして、認知症だとは認めたくないため、「否定」してしまいます。この時期は、他人には知られたくないと思ってしまい、一人で悩みを抱え込んでしまうことが多くなります。

[第2ステップ]混乱・怒り・拒絶

認知症はよくならず、症状に振り回されて「混乱」します。注意をしたり、一生懸命頑張りますが、効果が出ない事で、「怒り」があらわれ、いくら頑張っても報われないことで「拒絶」したい気持ちになったりもします。

[第3ステップ]割り切り・諦め

悪循環を繰り返し、疲労困憊していくと、イライラしても仕方がないと「割り切り」「諦め」ができるようになっていきます。

[第4ステップ]受容

認知症になったから、こういう状態になったと受け入れる(受容)ようになります。本人を責めずに、認知症を受け入れる事ができるようになると、相手の気持ちを理解しようとするようになります。

認知症の方がおられる家族に対しては、教育プログラムを提供し、認知症の正しい理解を深めることで、家族が認知症の方を効果的にサポートできるようにします。また、家族支援グループやカウンセリングサービスを通じて、家族が感じる孤独やストレスを軽減するためのサポートも重要です。

(5)継続的な学習とプロフェッショナルな成長

認知症ケアの質を高めるためには、ケアマネジャー自身の継続的な学習が不可欠です。最新の認知症ケア技術、治療アプローチ、介護法の知識を定期的に更新し、専門性を深めることが重要です。また、実践的な研修やワークショップに参加することで、より効果的なケア技術を身につけ、認知症の方とその家族に最適なサポートを提供できるようになります。

認知症ケアは、多岐にわたる知識と技術が求められるため、認知症の方一人ひとりに対して最も適したアプローチを選択し、その実践を通じて認知症の方の生活の質を向上させることが目標です。ケアマネジャーとしては、認知症の方だけでなく、その家族にも寄り添い、総合的なサポートを行うことで、認知症の方と家族が直面する課題に対処し、共により良い生活を送れるよう努力することが求められます。

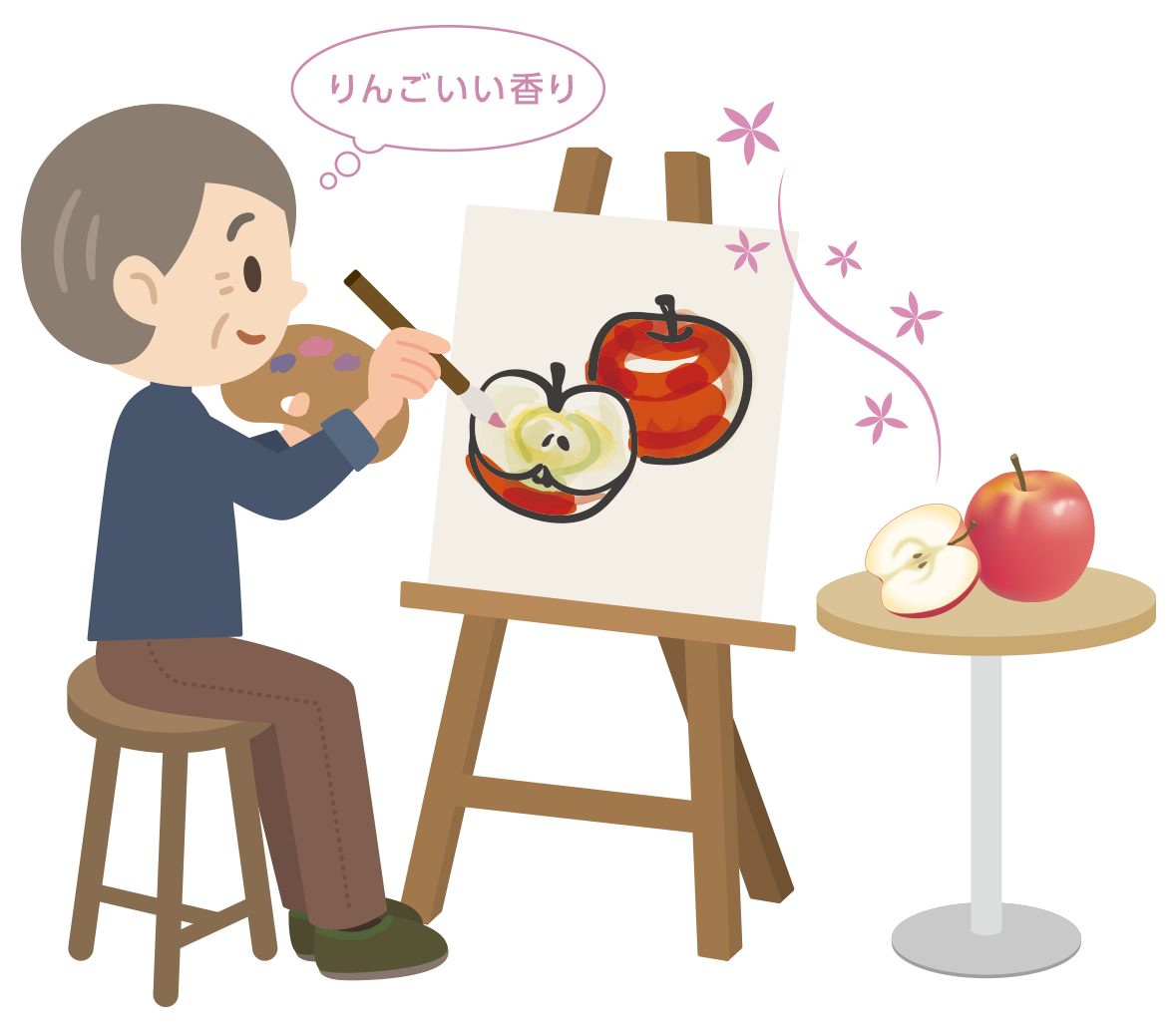

認知症の方への創造的活動のすすめ

認知症の進行を抑制するには、脳を活発にさせることが重要です。そのためには運動が有効ですが、体を動かすのが難しい人でも取り組むことができるのが、手先を動かす創作活動です。認知症に対しては、さまざまな創作活動を介することで、認知症の方の潜在的な能力を引き出す効果が期待できます。また、楽しく取り組み、成功体験を重ねることが、自信や精神的な安定にもつながります。時には、他の認知症の方やご家族と一緒に創作活動を行うようにすると、共通の話題が生まれコミュニケーションの機会が増えることでしょう。その結果、徘徊(ひとり歩き)や不安などの認知症における行動・心理症状(BPSD)が和らぐ場合もあります。

近年では、「臨床美術(クリニカルアート)」という取り組みに注目が集まっています。臨床美術は、専門家のサポートによる創作活動(絵画や彫刻など)を通して、脳や心を活性化させる特別なアートプログラムで、制作時にはモチーフの質感や重さを手に取って感じたり、匂いを嗅いで、時には味わったりするなど、五感を最大限に活用するなど、日常生活とは異なる「ものの見方」を意識することで、脳や心が刺激され、認知症の改善や維持につながると言われています。

認知症の方にとって、創造的な活動は感情表現の一助となり、生活の質を向上させることができます。絵を描く、音楽を演奏する、手工芸に取り組むなど、創造的な活動は喜びを与え、認知機能の一部を刺激する効果があります。これらの活動を通じて認知症の方の社会的な孤立を防ぎ、精神的な豊かさを保つための一環として取り入れることが推奨されます。

[出展・参考:介護支援専門員実務研修テキスト(下巻)]

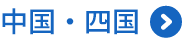

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください