-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋 ~日々のケアを彩るヒント集~

【Vol.2】急な病気やケガへの備え

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

急性の病気やケガに即時に対応することは、現場の看護師や介護士にとって重要な役割の一つですが、これらの対応については、ケアマネジャーさんも知っておくことで、緊急時対応を冷静かつスムーズに行うことができます。このコラムでは、ケアマネジャーさんが遭遇する可能性のある急性疾患やケガに迅速に対応するための具体的な行動指針をご案内します。

応急処置から緊急時の対応手順、医療機関との連携方法まで、ご利用者さまの安全と迅速な対応をサポートするための要点を紹介しますので、日々のケアにぜひお役立てください。

(1)初期対応の重要性

介護の現場では、体調の急変や転倒などによる骨折など、緊急時に立ち会うことがあります。急性の病気やケガが発生した場合、ご利用者さまの状態を迅速に把握し、適切な連携のもと必要な手当てができるようにすることが重要です。緊急時の初期対応の手順を理解しておくことで、状態の悪化を防ぎ、ご利用者さまの生命を守るなど、最悪の事態を回避できる可能性があります。ケアマネジャーとして、緊急時の対応について事前に知識を深め、いざという時に備えておくことは、とても重要です。

【緊急対応が必要な状況例】

- ・病状の悪化

- ・体調の急変

- ・大きなケガによる負傷・骨折

- ・高熱時

- ・階段やベッドからの転倒や転落

- ・認知症の症状による異食・徘徊

- ・ご利用者さまによる誤薬 など

具体的に急変時の初期対応について確認していきましょう。緊急時の状況はさまざまなケースが想定されますが、ここでは体調が急変し、救急搬送が必要な場面を例に解説します。

① ご利用者さまの状態を把握する

意識や呼吸、脈拍の有無など、ご利用者さまの状態を確認します。

↓

② 二次的な事故を防ぐ

倒れた場所が道路の中央などの場合は、ご利用者さまの安全を確保し、二次的な事故を防ぎましょう。

↓

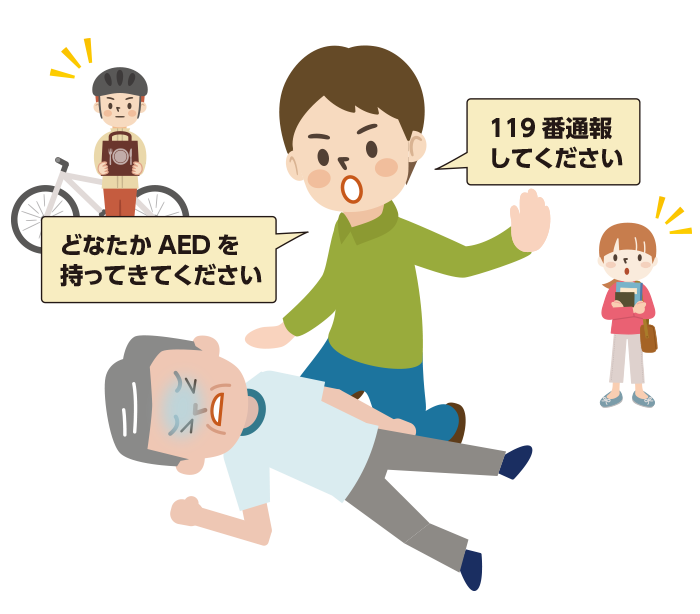

③ その場を離れず応援を呼ぶ

体調の急変や事故を発見した場合は、その場を離れないことが基本です。ご利用者さまの状態変化に対応し、安全確保に努めます。周辺の方への声かけや携帯電話を使って応援を呼び、意識のない場合など必要であればAED(自動体外的除細動器)を持って来てもらうよう依頼しましょう。

↓

④ 救急車の要請や医師など医療職へ相談する

呼吸停止や大量の出血など、明らかに急を要する場合は、救急要請を行いましょう。また、かかりつけ医や訪問看護サービスの看護師などへ連絡、状況を説明し、指示を仰ぐことも重要です。

↓

⑤ 救急車の到着までに状況を整理する

救急隊が到着したら、発見から現在までの状況の経過やご利用者さまの既往歴や服用中の薬、日常生活状況などを伝えましょう。

介護の現場では、いつ緊急時が発生するか分かりません。緊急時に慌てないためにも、冷静に行動できるよう、普段からご利用者さまの事をよく把握しておきましょう。

※心臓や呼吸が止まってしまった人を助けるには、119番通報した後、AEDが来るまでの間、心肺蘇生法を施し、AEDが来たらこれを使って電気ショックを与えます。

(2)応急処置の基本

ご利用者さまが呼吸困難、意識不明、大量出血などの症状を示している場合、基本的な応急処置が求められます。心肺蘇生法(CPR)の実施、止血や安定化のための対応など、適切な応急処置を行うことで、ご利用者さまの状態を安定させることができます。応急処置の方法については、定期的な研修や講習を受け、常に最新の知識を更新しておくことが重要です。

【心肺蘇生法】

ご利用者さまが倒れていたら、意識などの反応を確認したのち、119番通報を行い、近くの人に応援を要請してAED(自動体外式除細動器)を取りに行ってもらいます。

- ● 胸部圧迫と人工呼吸

- (1)胸とお腹の動きを見て「普段どおりの呼吸」をしているかを確認

- (2)呼吸がない、または通常の呼吸ではない場合は、心停止と判断して、胸骨圧迫を開始

- (3)胸部圧迫を30回行う

- (4)人工呼吸を2回行う

- (5)救急車が到着するまで胸部圧迫・人工呼吸を繰り返し行う

↓

↓

↓

↓

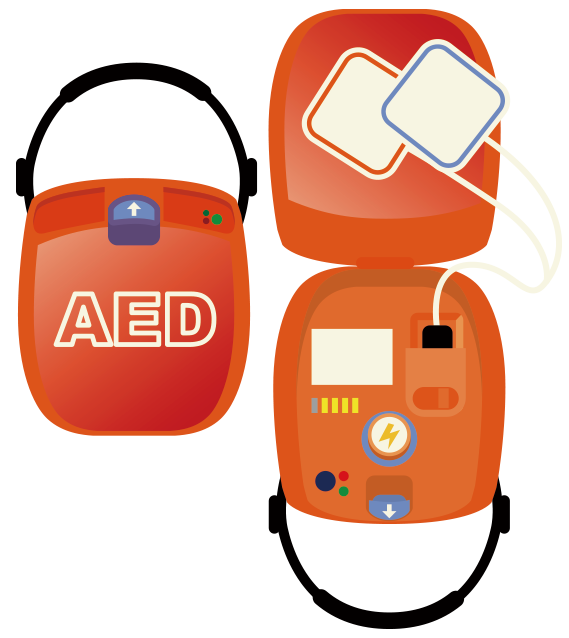

【AEDとは?】

AED(自動体外式除細動器)は、心臓がけいれんして血液を全身に送れない状態(心室細動)になった場合に、電気ショックを行うことで心室細動を取り除く医療機器です。AEDの操作手順は、すべて機械が音声メッセージで案内してくれますので、音声メッセージの通りに行えば、簡単に操作できます。

● AEDの使い方

(1)電源を入れる

音声ガイダンスに従い、操作します。

↓

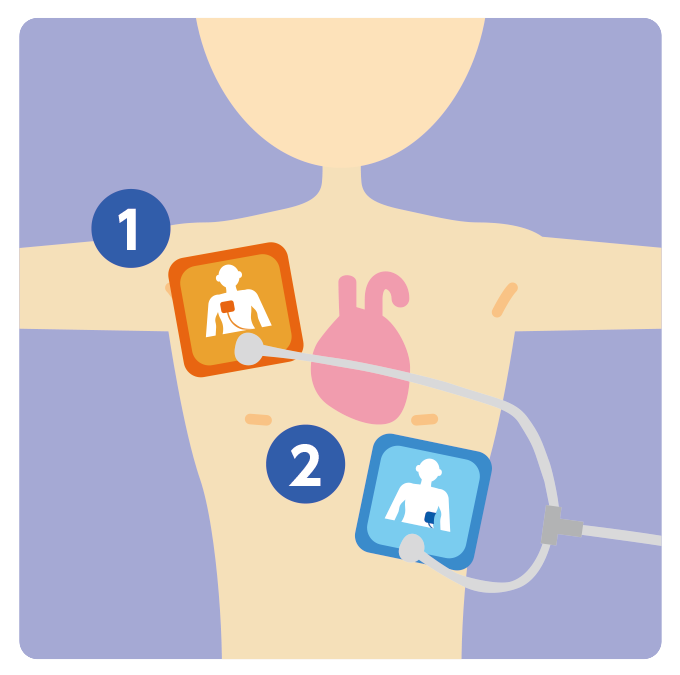

(2)パッドを貼る

図1 ①胸の右上(赤)②胸の左下(青)

パッドを貼る場所は、図で表示されていますので、胸部を露出し電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールからはがし、図1の通りに傷病者に貼り付けます。貼り付ける際には、次の点を確認しましょう。

- ・皮膚が濡れている場合は、布などで拭き取る

- ・貼り薬などは剥がして、薬剤が付着している場合は拭き取る

- ・心臓ペースメーカーなどが埋め込まれていないか確認する、使用している場合はそこを避けて貼る。

- ・アクセサリー等があれば取り除く

↓

(3)放電ボタンを押す

AEDが心電図を解析し、電気ショックが必要な場合は、自動的に充電します。音声で「放電してください」などのメッセージが流れたら、放電ボタンを押します。この時、必ず自分と周りの人は傷病者から離れ、触れないようにします。電気ショック実施後は、直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開してください。

「ショックは不要です」という音声メッセージが流れたら?

放電が必要ない場合は「ショックは不要です」という音声メッセージが流れます。その場合も、直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開してください。

[参考:JRC蘇生ガイドライン2020]オンライン版]

(3)緊急時の連携とコミュニケーション

緊急事態が発生した際は、迅速に医療機関への連絡が必要となります。救急車の要請や、医療機関への搬送準備など、ご利用者さまの状態に応じた迅速な対応が求められます。このような事態をあらかじめ想定して、家族や親族等の緊急連絡先はもちろん、主治医や看護師、薬局などの連携医療機関との連絡方法も確認しておくようにしましょう。

急変に際しての救急搬送については、医療の必要性や緊急性をもとに判断し、決定します。搬送時には、ご利用者さまの普段の状態を知らない医療従事者へ引き継ぐこととなりますので、医療との連携が重要です。適切な処置に繋げられるように、医療従事者が求めるであろう、以下の情報について事前に確認しておく必要があります。

【搬送時に必要な情報】

- ●普段の様子やご利用者さまのADL等に関する情報

- ●脈拍・呼吸・体温・血圧・意識レベルなど、バイタルサインの記録

- ●ご利用者さまや家族の住所・連絡先

- ●発見時の状況等(いつ頃から異常だったのか など)

- ●かかりつけ医や既往歴など

また、治療方針の決定の際に役立つ可能性があるため、ご利用者さまや家族の医療に対する意向や療養に関する希望などについて、把握していることがあれば、その情報も提供するようにしましょう。

医師による診断や治療方針の決定に基づき、「どの程度の改善が期待できるか」「どの程度の障がいが残るのか」「どのような病態変化や事故のリスクが予想されるのか」などの予測を共有し、専門的な機能訓練だけでなく、ご利用者さまや家族、介護職を含め、生活の中で行えるリハビリテーションに取り組めるように励行することが求められます。医療のこれらの判断によって、ケアの必要性や予想されるその後の経過の見通しなどの情報に基づいて、居宅サービス計画の見直しを検討します。

(4)ご利用者さまと家族へのサポート

急性の病気やケガに遭遇した際の対応は、ご利用者さまだけでなく家族にとっても大きな支えとなります。急な病気やケガは、ご利用者さま本人はもちろん、家族にとっても予期しないストレスや不安の原因となります。

「病院の先生が何を言っているのかわからなかった」「なぜこの薬が処方されたのかわからない」など、高齢世帯の場合、家族やご利用者さまが医師の話をしっかり聞いて理解することが難しい場合もあります。さらに、説明の内容が理解できたとしても、病院で医師から聞いた話や病状を、ケアマネジャーや介護サービス事業所にうまく伝えられないことも考えられます。こうした場合、ケアマネジャーは、ご利用者さまの受診時等に同行して、病院の医師やかかりつけ医から利用者の診察結果や詳しい病状を聞くなどして、しっかりとした医療と介護の橋渡し役になりましょう。

ケアマネジャーは、ご利用者さまとその家族に対し、精神的なサポートも行い、必要な情報をわかりやすく伝えることで、安心感を与えることが求められます。また、ご利用者さまが社会復帰を果たすまでのプロセスにおいても、継続的な支援が必要です。

(5)フォローアップと長期ケア

緊急事態が一段落した後も、ケアマネジャーにはご利用者さまの継続的な支援体制が求められます。病院のソーシャルワーカーや入院病棟の医師や看護師などから、入院後の身体状況の変化や、退院後も継続する必要のある医療的処置、介護に及ぼす影響などについての情報を退院前カンファレンス等に参加し把握しましょう。すでに把握しているご利用者さまの自宅の構造や、家族が有する条件等を考慮したうえで、退院後の居宅サービス計画の原案を作成します。退院前の担当医等との会議の際にこの原案を提示し、治療方針やご利用者さま・家族の意向等とすり合わせたうえで、退院後の居宅サービス計画を完成させましょう。

急性疾患や骨折等からの回復過程では、リハビリテーションや継続的な治療が必要となる場合があります。ケアマネジャーは、ご利用者さまが必要とするリハビリテーションサービスや在宅ケア、精神的なカウンセリングなどを統合的に支援し、ご利用者さまが適切なサポートを受けられるようにします。

緊急事態への備えと教育

介護の現場では、いつ緊急時が発生するか分かりません。緊急時の対応は、慌てずに冷静に対応できるよう、日頃から心の準備と知識の準備を行い、具体的なイメージをしておきましょう。ケアマネジャー自身も、急性疾患やケガに効果的に対応するための継続的な教育と訓練が不可欠です。応急処置の技術、緊急事態への対応手順、医療機関との連携方法など、専門的な知識とスキルを常にアップデートし、ご利用者さまに最高水準のケアを提供するための準備を整えておくことが大切です。

【緊急時に備えるために必要なこと】

●緊急時対応のトレーニングや研修

緊急時の対応に必要な知識やスキルを身につけるため、定期的に緊急時対応のトレーニングや研修に参加しましょう。心肺蘇生法や応急手当などの基礎的な救命処置について学ぶことが重要です。

●マニュアルや手順の確認

緊急時の手順やマニュアルを準備し、定期的に確認しましょう。緊急時には迅速な判断が求められます。日頃からこれらを把握しておくことが大切です。

●AED等シミュレーション練習

定期的に緊急時のシミュレーションの練習を行うことで、実態に近い状況下で対応力を養うことができます。介護職や他のスタッフと協力し、緊急時の連携を確認し合いましょう。

●専門職との連携強化

ケアマネジャーが一人で、緊急事態に全て対応することは難しいため、医療の専門職との連携や相談体制を整えることで、いざという時に備えておきましょう。

●自己学習と情報収集

介護技術や医療情報は日々進歩しています。自己学習や情報収集を通じて、最新の知識や技術にアップデートすることで、緊急時の対応力を向上させることができます。

ケアマネジャーによる急性の病気やケガへの迅速かつ適切な対応は、ご利用者さまの生命を守り、健康への回復を支援するために不可欠です。医療機関との連携、ご利用者さまと家族へのサポート、継続的な支援体制を通して、ご利用者さまが安心して療養ができ、社会生活が実現できるよう、ケアマネジャーはその専門性を最大限に発揮する必要があります。

[出展・参考:介護支援専門員実務研修テキスト(上巻)]

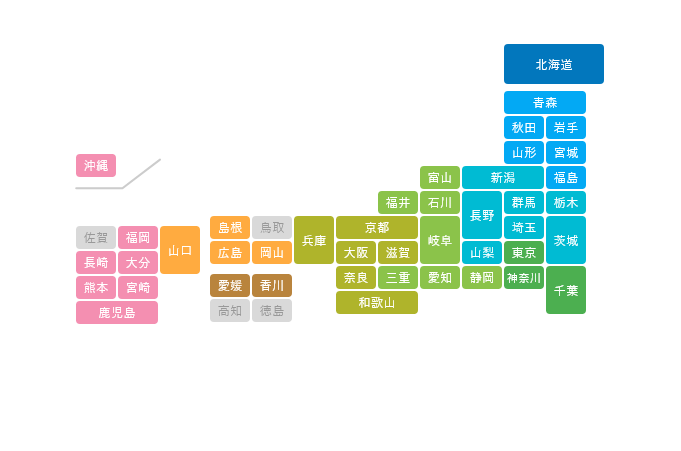

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください