-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

新着コラム

コラム記事一覧

全て

生活と健康

介護・福祉用具

脳トレ

レシピ

ケアマネさん向け

店舗検索

Search Store

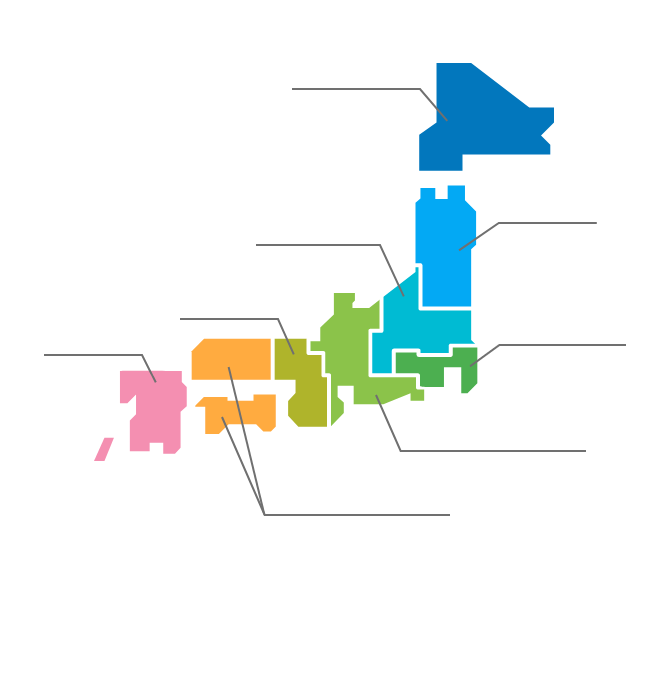

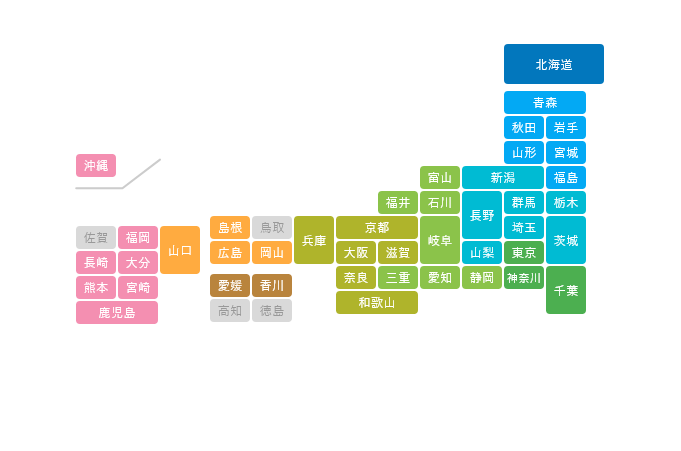

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください