-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>知っておきたい寺社めぐり・参拝のマナー

知っておきたい寺社めぐり・参拝のマナー

近場の日帰り旅行なら、寺社めぐりはいかがですか。まずは観光地になっている有名な寺社や、「一の宮※」と呼ばれる地域で一番重要な神社を訪れてみましょう。寺社めぐりをすると、改めて日本文化への興味が湧き、寺社や地域への知識を深められます。また、穏やかな仏像の表情を見たり、境内の緑で自然を感じたり、御朱印をもらったりすれば心が落ち着いてきます。

※一の宮とは、平安初期から鎌倉初期の地域の区分(現在の都道府県のようなもの)の中で、最も格式の高い神社のことです。各地域の一の宮は、「一の宮 リスト」「一の宮 マップ」などで検索してください。

目次

感謝の気持ちを忘れず、マナーを守って

神社やお寺は神様や仏様がいる場所です。さまざまな決まりごとやマナーを守って参拝しましょう。神様や仏様へのあいさつと感謝の気持ちを表すことを忘れないようにしましょう。ちなみに神社は八百万(やおよろず)の神々をまつる場所であり、ご神体は目に見えません。お寺は仏教の施設で仏像などがまつられています。

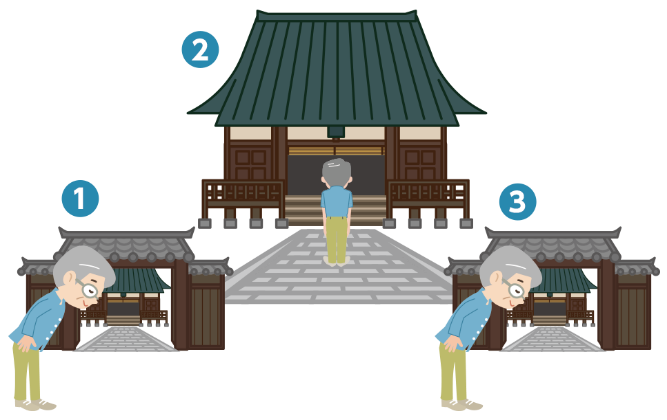

神社の参拝方法の手順

(1)鳥居の前で一礼します。参道の中央は神様の通り道と考えられているため、端の方を歩きます。

(2)手水舎で一礼をしてから身を清めます。左手を洗う→右手を洗う→口をすすぐ→もう一度、左手を洗う→柄杓の柄を洗う(口をすすぐ際には柄杓に直接口をつけないよう、左手に水を注いで口へ)

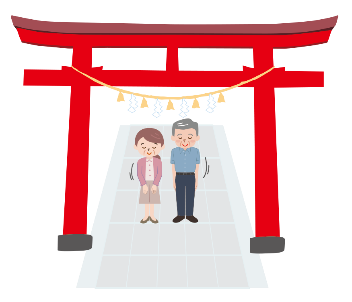

(3)「二礼二拍手一礼」でお参りをします。

拝殿の前で軽く一礼し、お賽銭を入れて、鈴を鳴らす→二度お礼をする→二度、手をたたき、お祈りをする(手をたたくときは右手を少し手前にずらします。人を表す右手を引き、1歩下がって神様を讃える気持ちを表現しています)→深く一礼→最後に軽く一礼

※神社によって異なる場合があります。

お寺の参拝方法

(1)山門の前で合掌して一礼します。

手を合わせるときには音を立ててはいけません。また、山門をくぐるときは敷居を踏まないようにします。女性は右足から、男性は左足からというように、性別によって入る足が異なるといわれる場合もあります。

(2)手水舎で身を清めてから、(手順は神社と同様)本堂で、お参りをします。

本堂では、お賽銭を入れる→一礼して合掌し、お祈りをする→一礼(神社と異なり、拍手をしてはいけません)。

(3)門を出たときにも一礼

おみくじや御朱印集めは参拝を済ませてから

おみくじは神様にお参りをした後のお告げとして引くものです。必ず参拝した後に引いてください。また、大吉などの吉凶のみで一喜一憂するのではなく、書いてある内容をよく読み、よくも悪くも今後の生活の参考にするとよいでしょう。

★ 御朱印集めを始めてみませんか

数年前から御朱印を集めて回る「御朱印女子」が流行していますが、御朱印も参拝後に頂くようにしましょう。「御朱印」は、神仏とご縁をいただいたという参拝の記録です。巡礼者がお寺で写経をした際の証として納経印を授与していたものが原型だという説があります。今ではお経を納めなくても御朱印を頂けるようになっています。

神社やお寺でオリジナルの御朱印帳が用意されています。地元の織物を表装に使ったものや刺しゅう入りの御朱印帳、有名イラストレーターを採用したもの、神社の祭礼やお正月限定の御朱印帳などもあり、集める楽しさがあります。

<御朱印の頂き方>

1.御朱印帳を準備する初めての場合、お守りなどを頂く授与所に行き、御朱印帳を購入してください。また、百貨店や文具専門店、通販で購入して持参することもできます。

参拝を終えたら、授与所または納経所で御朱印を頂きます。スムーズに書いていただけるように御朱印帳のページを開いておきましょう。

※観光地にある社寺では御朱印を頂く人で混雑しており、拝観受付の入口などで御朱印帳を預けるところもあります。また、書き置きの御朱印を授与されることもあります。

御朱印代は、お気持ちのところもありますが、通常300~500円のところが多いようです(切り絵など凝ったデザインのものは1000円以上を納める場合もあります)。

御朱印は仏様や神様のお名前が書いてあるので、丁寧に取り扱いましょう。本棚に飾る場合、最上段に並べましょう。

ヘルスレント関連コラムリンク

監修:株式会社ソーシャルサービス

ページのトップへ

ページのトップへ