-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ホーム>介護のお役立ち情報>疾患別 福祉用具の使い方>高齢者に多い疾患 床ずれ

床ずれの症状とおすすめ福祉用具

高齢者に多い疾患 その⑧床ずれの症状・おすすめ福祉用具のご紹介

どんな病気?

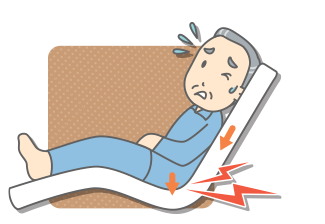

床ずれ(褥瘡/じょくそう)は、寝たり座った時に皮膚の同じ部分への圧迫やずれが持続することで起こり、皮膚に障害を起こした状態を言います。布団やマットレス、車椅子などにより外から圧迫を受けると、皮膚や皮下脂肪、筋肉などを押つぶす力などがかかります。これらによって組織の血流が減少・消失し、虚血状態、低酸素状態になって組織の壊死が起こるのです。

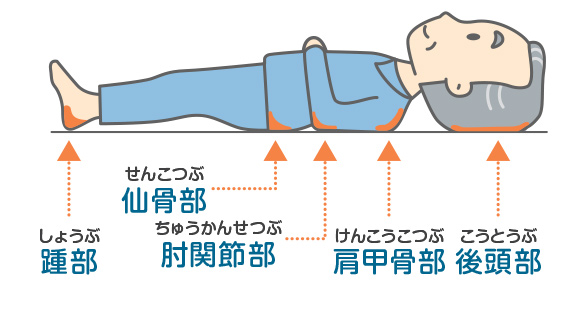

起きやすい場所は?

床ずれは寝姿勢では骨が出っ張ってマットや布団に当たる場所にできやすく、主に仙骨や大転子、踵部などが挙げられますが、およそ骨の出っ張った部分であれば、身体のどこでも床ずれが起きる可能性があります。

床ずれが起きる3つの要因

-

- ①皮膚による原因(弱くなると外的ダメージを受けやすい)

- ・布団やマットレスとの圧迫やずれが起き、皮膚が弱くなる

- ・皮膚の乾燥(高齢になると肌が乾燥しやすい)

- ・汗や尿、便などで皮膚が汚れたり、水分でふやけた状態

-

- ②全身的な原因

- ・十分な食事を摂れず、栄養状態が悪化

- ・痩せている(皮下脂肪が減少し、骨が出っ張っている)

- ・病気が原因で身体を動かしにくい、痛みを感じにくい

- ・拘縮がある

- ・身体のむくみ

-

- ③社会的な原因

- ・介護力(マンパワー)の不足

- ・不適切な寝具や車椅子、クッション

- 主な症状は?

- 初期は圧迫を受けた皮膚が赤くなり、水ぶくれなどが現れます。その後、皮膚が破れてただれ、液がにじみ出たり、うみが出て潰瘍になります。さらに改善されず悪化すると、皮膚が黒ずみ、傷口がさらに深くなり、皮膚が壊死した状態になります。体力が衰えていると、これらから全身的な感染を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

発生要因を除去して

床ずれを予防しましょう!

床ずれの予防には、常に一定の姿勢にならないよう体位の変換を行い、皮膚の圧迫や摩擦を防いだり、床ずれ防止用具を使用するなどして、床ずれの発生要因を除去しましょう。また、身体の清潔保持や栄養状態を良好に保つことなども、床ずれの予防には大切です。

- 体位の変換や

皮膚への刺激を軽減しましょう! -

-

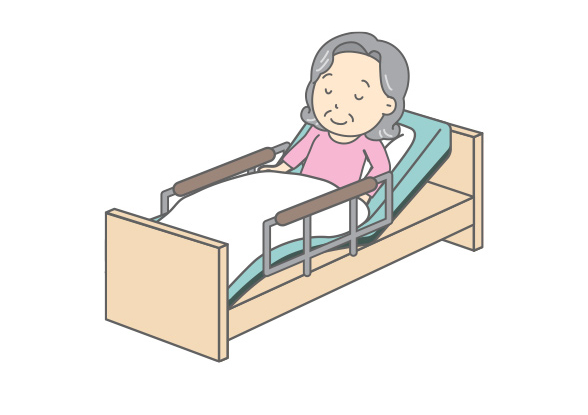

体圧分散で皮膚への刺激を低減

体圧分散で皮膚への刺激を低減 エアマットレスやクッションを活用し、

エアマットレスやクッションを活用し、

体圧を分散しましょう。

-

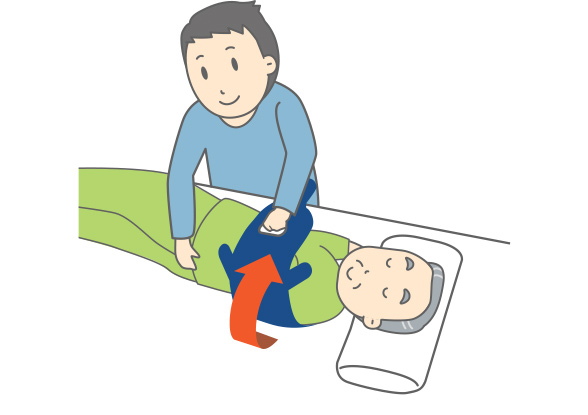

体位変換やずれの解放で

体位変換やずれの解放で

長時間の圧迫を予防 常に同じ姿勢にならないように

常に同じ姿勢にならないように

体位を変えましょう。

-

床ずれになりやすい状態の人は?

床ずれに最もなりやすいのは、寝たきりあるいは1日のほとんどをベッドや車椅子で過ごし、自分で姿勢を変えることが難しい人です。また他にも、床ずれになりやすいのは以下のような状態の人です。

- ●食事が十分に摂れず、栄養不良の人

- ●関節が拘縮し、こわばっている人

- ●尿・便失禁が続いている人

- ●痩せていて骨が出ていたり、麻痺があり痛みを感じない人

監修

高齢者生活福祉研究所

理学療法士 加島 守