-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋

~疾患別ケアマネジメント事例~

VOL.8「症状を見極め、段階に応じた支援へつなぐ認知症ケアの実践」

~症状の「理解」から支援は始まる~

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

認知症は、加齢とともに誰もがなりうる病気です。認知症ケアにおいて、ケアマネジャーに求められるのは、「病気の知識」よりも「本人理解」に基づいた支援です。そのためにはまず、認知症の進行によってどのような症状が現れ、生活にどのような影響を与えるのかを正しく理解することが必要です。今回は、認知症の中核症状や行動・心理症状(BPSD)について整理し、段階(ステージ)に応じた支援の考え方と、倫理的な関わり、療養上の留意点について紹介していきます。

(1)認知症の症状を正しく理解する

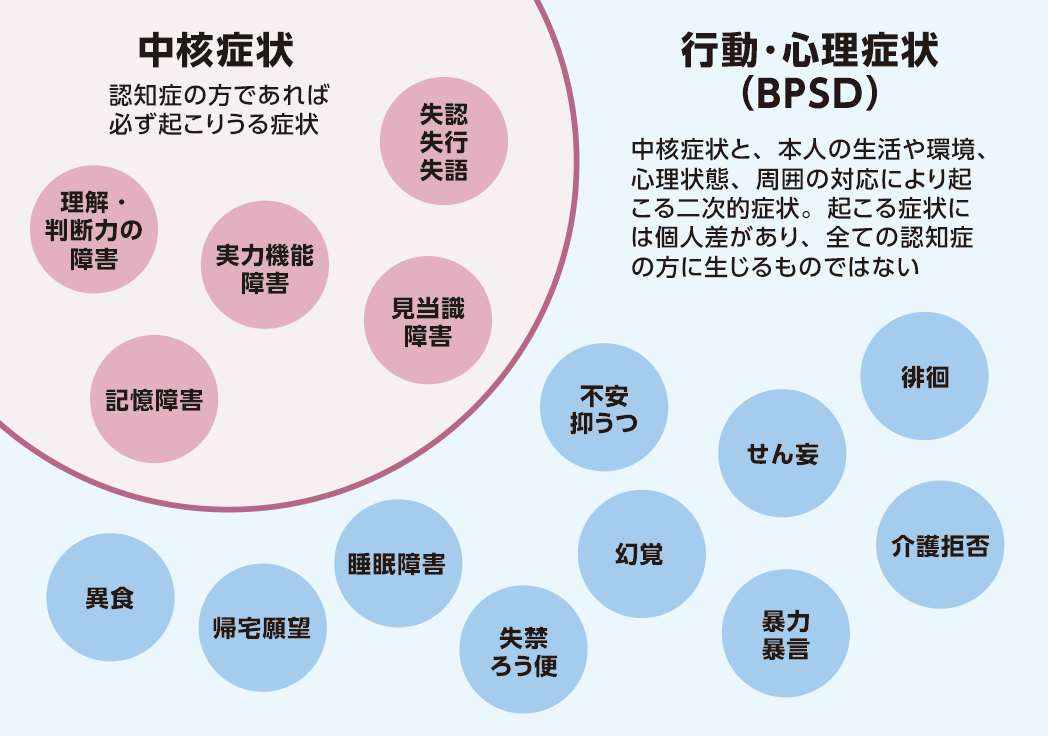

認知症の症状は、「中核症状」と「行動・心理症状(BPSD)」にわけられます。中核症状は脳細胞の障害に直接起因する症状をいい、程度の差はありますが、誰にでもみられます。これに対してBPSDは、認知症にみられる中核症状とせん妄以外のすべての症状をいいます。中核症状によって引き起こされたり、生い立ちや職歴などの個人因子や、環境や人間関係などの環境因子の影響を強く受ける症状として、中核症状とは区別されています。

① 中核症状とは

中核症状は、脳の機能低下により発生する症状で、心理的なものではなく、脳の神経細胞が障害されることで起こるといわれています。例えば、以下のような症状が挙げられます。

[1]記憶障害(エピソード記憶、作業記憶)

●エピソード記憶の障害

エピソード記憶は、その人が実際に体験した出来事の記憶で、記銘→保持→想起の過程があります。アルツハイマー型認知症では、新たな出来事を記銘することが困難になる症状が必ず出現します。また、記憶にはさまざまな分類(臨床神経学・心理学からみた分類)があります。臨床神経学の中には、即時記憶・近時記憶・遠隔記憶があり、心理学からみたものでは、短期記憶・作業記憶・長期記憶があります。

●作業記憶(ワーキングメモリー)の障害

人が動作を実行するには、いくつかの情報を保持しながら判断や行動を行わなければいけません。耳から入った情報(言語情報)や目から入った情報(視空間情報)を一時的に蓄え、状況判断し、行動を決定する必要があります。これらの一連の流れが作業記憶(ワーキングメモリー)として捉えられます。

●保たれる手続き記憶

手続き記憶は運動やスキルの記憶であり、いわゆる体で覚える記憶です。箸の使い方を練習してできるようになったら、箸を持つと自然に指が動きます。これが身につく記憶すなわち手続き記憶です。

◆介護場面でよく見かける記憶障害の症状の例

- ・何回も同じことを尋ねる「デイサービスはいつ?」→記銘力障害

- ・行動を忘れてしまう「ご飯はまだ食べてない」→記銘力障害

- ・耳や目から入った情報を保持しながら、状況判断をして行動できない→作業記憶の障害

[2]見当識障害(時間や場所、自分の状況がわからなくなる)

記憶をベースに時間経過や場所、人物がわからなくなり、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

◆見当識障害の具体的な症状の例

- ・時間の見当識障害→時間の経過がわからない、季節がわからない

- ・場所の見当識障害→方向がわからない、場所の見当がつけられない

- ・人物の見当識障害→人物の顔を識別できない

[3]理解・判断力障害

理解・判断力障害は、理解・判断力が落ち、その場の状況を理解して、どう判断したらいいのかわからず混乱してしまいます。

◆理解・判断力障害の支援の例

- ・考えるスピードが遅くなる→急かさない

- ・二つのことが重なると処理不能→一つずつゆっくりと、感覚入力を制限

- ・些細な変化に対応できず、混乱→変化には支援で対応

- ・概念と現実の乖離→「倹約第一」と言葉では言っているが、「セールスマンの口車」に乗ってしまう

例)自動券売機や銀行のATMを使えない、ファックス・全自動洗濯機やIH調理器の使用も難しい

[4]遂行機能障害(実行機能障害)

計画立案、按配、遂行が困難になってきます。そのため、家事ができない、一人暮らしが困難、生活が困難になります。

これらの症状は認知症の種類を問わず共通してみられるものであり、進行とともに悪化していく傾向があります。

② 行動・心理症状(BPSD)とは

BPSDは、以前は問題行動といわれていましたが、本人は問題を起こそうとしているのではなく、認知障害によってその場で適切な行動がとれないだけだということから、行動・心理症状(BPSD)と呼ぶことになりました。

BPSDは中核症状と異なり、すべての認知症の人に出現するわけではありません。脳が病気によって障害された状態に、健康状態や人間関係、そして生活環境からのストレスなどの阻害因子が影響を与えて、BPSDが発生することになります。そこで阻害因子をなくして、その人に合った適切なケアを提供することで、BPSDを改善することができます。

BPSDがみられたときは、医療・介護の両面から的確なアセスメントを行ったうえで、非薬物的介入を第一選択とするのが原則とされています。しかし、非薬物的介入でも対応できなかった場合は薬物療法になります。そのときは、服薬による副作用が生じやすいことを考慮して、様子を細かく観察する必要があります。状態が悪化して生活能力が低下しないよう十分に配慮します。

[1]行動症状

行動症状には、攻撃的行動、暴言、不穏、興奮、焦燥、徘徊、収集癖、脱抑制、異食、過食、不潔行動、意欲低下、睡眠障害 などがあります。

[2]心理症状

心理症状には、混乱、自信喪失、不安、うつ状態、幻覚、幻視、幻聴、妄想 などがあります。

BPSDは「認知症があるから起こる」というより、「本人の困りごとに周囲が気づかない・支えられていない」ことで現れる二次的な現象ともいえ、環境や関係性を整えることで緩和される可能性がある症状です。

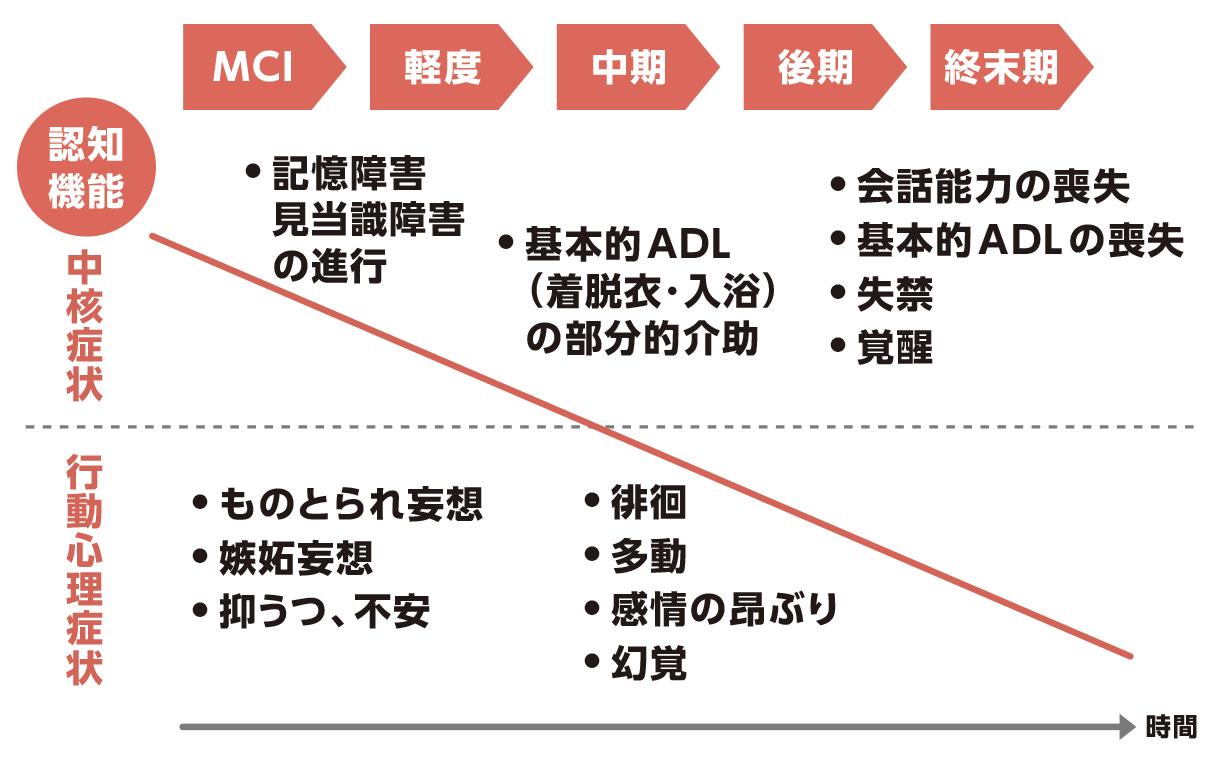

(2)ステージ別に変わる支援の視点

認知症の進行過程は、原因疾患によって異なりますが、大きな流れとして以下の4ステージに分けられます。それぞれの期間は、人によっても異なりますが、症状はステージによって変化していき、必要なケアが異なります。

① 初期/軽度

記憶障害や時間や場所の見当識障害などが原因で、生活障害が発生します。身体機能は保たれており、身の回りの基本的なADLは保たれています。しかし、認知障害のために金銭感覚や買い物、服薬管理などの手段的日常生活動作(IADL)に障害が出てきます。また、心理症状の不安やうつ状態などが出てきます。

ケアマネジャーは、ご利用者さまとの会話は成立してしまうため、取り繕いの会話ではないかきちんと判断したうえで、本人の能力を判断する必要があります。また、心理症状として、今までやれていたことができなくなることへの不安が大きいので、まだできることをさりげなく支援することで落ち込まないように配慮します。

この時期に、無気力になって閉じこもりを起こすこともあります。できるだけ外出したり、人と接する環境で自分らしく暮らせる機会を確保しましょう。

② 中期/中等度

記憶障害が進行して、少し前のエピソード(近時記憶)だけでなく、直前のこと(即時記憶)も障害されてきます。また、排せつ、整容や更衣などのADLにも障害が出てきます。例えば、衣類の着脱はできるが、適切な服を選ぶことができなかったり、下着を上に着たりするようになり、介助が必要になってきます。この時期は、BPSDの行動症状が多発することもあります。

ケアマネジャーは、本人の尊厳を傷つけないような対応方法を、介護者や専門職と一緒に検討していく必要があります。

③ 進行期/重度

認知障害が重度となり、会話が成り立たなくなります。しかし、場面によっては単語程度は話せます。ADLの障害が進み、全介助が必要になってきます。また、運動機能が徐々に低下してくるので、歩行障害がみられるようになります。

ケアマネジャーは、認知機能の低下が進み本人の意欲や自発性も乏しくなってくると、BPSDの発生が少なくなってくる反面、身体介護が必要になるので、排せつ介助や食事介助などの基本的身体介護の知識と技術に関する情報の提供を行う必要があります。また、身体介護によって家族の介護負担が多くなりすぎないように、モニタリングする必要があります。

④ 終末期

寝たきりになり、排せつは失禁が多く、すべてに介助が必要となり、発語もなくなります。手足を自分では動かさなくなるので、拘縮してしまうこともあります。食べ物を口に入れても飲み込むことができなくなり、しばしば誤嚥から肺炎を起こして、いずれは死に至ります。

ケアマネジャーとしては、ターミナルの時期の対応を家族や専門職と共に検討する必要があります。どのように看取るのか医師等を交えて、本人の意向を推定しつつ家族と協議して、その決定を尊重しながら支援していく必要があります。

【倫理的対応の重要性】

どのステージにおいても「本人の尊厳を守る」支援が軸になります。たとえば、本人が自分の症状を理解できない状態でも、「できないことを責めない」「拒否を感情的に受け取らない」などの姿勢が求められます。ケアマネジャーとして、本人の言動の背景に目を向ける「傾聴と理解」で人格と個性を尊重する視点が必要です。

(3)ケアマネジャーに求められる療養支援と連携

① 情報収集とアセスメント

アセスメントは、情報の収集・整理と分析、ニーズの抽出で構成され、アセスメントの過程の中で、本人や家族の意向を把握するとともに、言語的アセスメントだけでなく、本人の行動を観察し、行動の意図を探ります。収集・整理した情報を分析し、ニーズを抽出する際は、パーソン・センタード・ケアの考え方を基本とし、五つの要因などの相互作用を探ることが重要となります。

■アセスメント上の留意点

[1]情報収集の方法

- ・主介護者やキーパーソンを中心に多職種で情報を収集

- ・本人の言葉や行動を丁寧に観察

- ・これまでの生活歴や生活習慣を知っている人からできるだけ多くの情報を収集

[2]基本情報

・氏名・年齢・性別・要介護度・障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、住所など

・経済状況(これからの生活をどのように継続していくか)

[3]生活歴等

・生活歴、職歴、趣味、運動、社会との関わり、宗教、入院・入所前の生活状況など

・これまでの人生で、どの時期に、どのような変化があったか

・本人の特徴(性格・気質、誇りに思っていること、悔しいと思っていることなど)

・ライフスタイルや本人のこだわり

[4]人間関係

・主介護者やキーパーソンとの関係性、家族構成、友人・知人、周囲の人、支援者など

・介護力は、現在介護を行っている人だけでなく、周りにサポートしてくれる人がいるか

[5]留意すべき疾患と治療

・認知症の人の生活に影響を与える一般的疾患(糖尿病、心疾患)、主治医、受診状況、バイタルサインなどの一般状況

・治療上の注意点、認知症進行阻害薬も含めた服薬状況、薬の副作用の可能性など

[6]留意すべき心身の状況

・睡眠障害、脱水、嚥下障害、肺炎、感染症、排せつ障害、転倒リスク、口腔機能の低下、皮膚トラブル、低栄養、摂食障害、便秘などの影響がないか

[7]コミュニケーション能力

・言語的理解と非言語的メッセージの理解がどのくらい可能か

・長い文章の理解ができなくても、簡単な単語の理解はできることがあるので、必ず最初にご本人に話しかける

・本人の状態に合ったコミュニケーションの方法をとる

[8]五感への影響

・視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚に対する影響がどのようにあるか

・五感への影響は、本人が自覚しないうちに行動変化を起こす可能性があるので、様子の観察を丁寧に行い、生活環境の変化に気をつける

・本人にとっての居心地のよい状態は、どのような状態なのか知っておく

[9]精神・心理的側面

・心理的背景、性格、気質などの影響

[10]留意すべき活動と参加の状況

●ADL・セルフケア

・食事、身体的清潔、排せつ、更衣、口腔ケアなどがどのくらい自立して行えるか

●IADL

・服薬、買い物、調理、掃除、片づけ、ゴミ出し、その他の役割など

[11]物的環境

・住環境、住まい方、生活様式、なじみの器具・物品、居住地周辺環境など

認知症のアセスメントでは、「行動の変化」だけでなく「生活のしづらさ」「環境のズレ」などに注目することが重要です。生活の中の小さな変化が、BPSDのサインである場合もあります。

② ケアプラン作成と多職種連携

認知症ケアは単独では成り立たず、医療職、リハビリ職、福祉用具、家族、地域の支援者などとの密な連携が不可欠です。ケアマネジャーはその「つなぎ手」として、プランの中にそれぞれの役割を明確に組み込みながら、本人の生活を支える設計を行う必要があります。

■ケアプラン原案作成

[1]ご利用者さま本人・家族の意向

・まずは、本人の意向を聞く。(今までの生活の背景)

・意向が表現できないときは、家族等による代弁を行う。

・本人の意向と家族の意向を確認し、乖離がある場合は、その内容を確認する。

[2]総合的援助方針

・本人や家族の意向に添い、自立支援を目標としたケアの方向を明確にする。

・本人の意向を明確に表現できない場合は、本人の生活歴、性格・気質、面接時の表情などを勘案し、本人の立場に立ってケアチームで意向を探る。

・緊急連絡先や連絡網は優先順位等を明確に記載しておくようにする。

[3]解決すべき課題

・生活ニーズに関してケアマネジャーが専門職として課題分析した生活全般の課題をもとに、本人・家族が考えるニーズのすりあわせを行う。

・できないところだけを抽出したり、BPSDの対応だけにならないように気をつけて、本人のプライドが満たされ、楽しく暮らせるような生活ニーズを把握する。

[4]長期目標と短期目標

・本人の望む暮らしの姿を長期目標とし、ケアプランの期間で、具体的で到達可能な目標を意識する。

・長期目標では、段階的に取り組んでいくことで、長期目標の達成が可能になるような内容にする。

・短期目標は評価ができるように具体的に記載し、認知症の人であっても達成感を感じることが少しでもできるという自己効力感につながることを理解する。

[5]サービス内容と種別・期間

・サービス内容は、短期目標を達成するためのものなので、具体的で本人が一緒に取り組めるように配慮する。

・サービス種別は、公的介護保険サービスだけでなく、インフォーマルなサポートを積極的に活用する。

認知症ケアでは、症状に対応するだけでは不十分です。本人の「今をどう過ごしたいか」「どんな生活を望んでいるか」に寄り添い、その希望に向けて支援を調整する力が、ケアマネジャーには求められます。医療や多職種の力を借りながら、段階に応じた支援を組み立て、その人らしさや残存機能を活かした生活の継続ができるよう、本人と家族にとって安心できる暮らしを支えていきましょう。

薬物療法と非薬物療法の役割

認知症の治療には、薬物療法と非薬物療法があります。

●薬物療法

薬物療法には、認知機能を高めるためと、行動・心理症状(BPSD)の抑制のための2つの目的があります。認知機能を高める薬物療法でよく用いられるのはドネペジルやガランタミンなどです。認知症の進行を遅らせる効果が期待されます。これらの薬剤で覚醒レベルや学習機能は上がりますが、自己主張が強くなったり易怒性が表れ、介護が大変になることもあります。

また、適切なケアを行っても、BPSDが治まらない場合は、薬物療法を行います。BPSDの抑制に用いられる薬には、抗精神薬や漢方薬を用います。副作用として意欲低下やパーキンソン症状、起立性低血圧、尿閉などを引き起こすので、必要最低限の投与量とします。

最近では、これまでの薬と違って認知症の原因となる脳内に溜まったアミロイドβというタンパク質を除去することによって症状の進行を抑制する「レカネマブ」「ドナネマブ」の投与もはじまりました。

●非薬物療法

主な非薬物療法としては、現実見当識練習(リアリティ・オリエンテーション)、回想法、音楽療法、認知刺激療法、運動療法、絵画療法、園芸療法、バリデーション療法などがあります。

薬物療法に過度に頼らず、非薬物療法によって「安心できる環境」「自分らしく過ごせる関係性」を整えることが、認知症ケアの基本です。

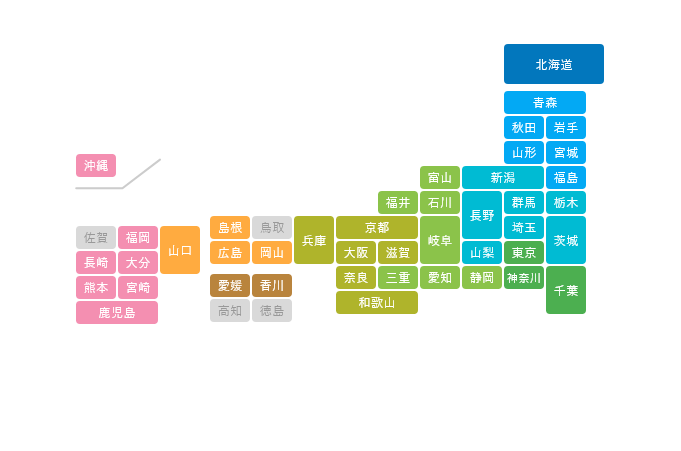

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください