-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋

~疾患別ケアマネジメント事例~

VOL.7 「認知症の特性に応じたケアマネジメントプロセスと展開方法」

~倫理的視点と多職種連携で実現する“ひとり一人”の支援計画 ~

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

認知症の進行に伴い、本人の意思確認やニーズ把握が難しくなる中で、本人の尊厳を守るケアマネジメントの視点が求められます。今回は、認知症の特性に応じた情報収集やBPSDへの環境的アプローチ、多職種との協働によるケアプラン原案の組み立てなど、現場で役立つ実践的なプロセスを紹介します。また、本人理解を深めるツール「ひもときシート」についても触れていきます。

(1)独居の認知症高齢者へのアプローチと地域連携

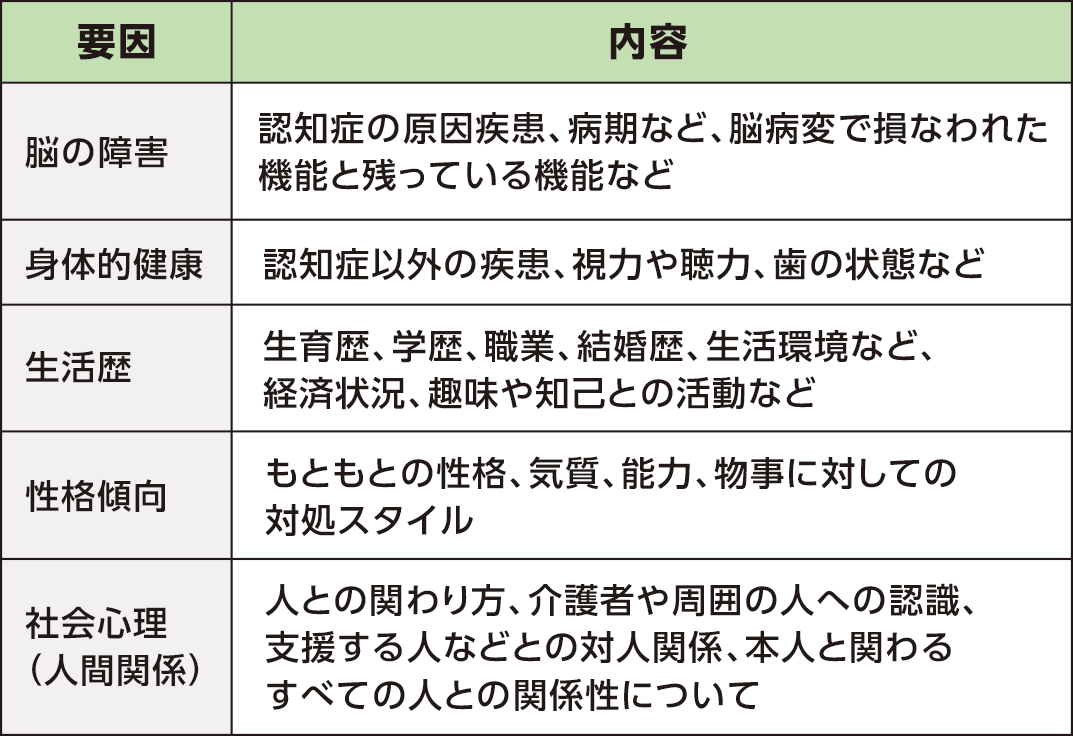

① 認知症の症状を引き起こす5つの要因

認知症の人の生活上の課題を適切に把握するためには、まず本人から丁寧に情報を聞き取る必要があります。その際に、認知症の状態を引き起こす、以下の5つの要因を明確にしましょう。

この5つの要因は、課題分析標準項目に含まれている項目もありますが、認知症の人の行動を少しでも理解するために、これまでの人生の中でどのように暮らしてきたのか、どのような人生だったのか、その人らしい姿を読み解くために必要な情報になります。

② 家族からの情報

本人から十分な情報収集ができない場合は、家族から情報を聞くことになります。ただし、本人が自覚していない状況で家族から聞き出すといった情報収集は避けてください。

③ 地域の人からの情報

認知症の人の場合、本人からの情報の収集だけでは十分ではありません。家族はもちろん、友人や隣人など、地域の人からの情報収集は欠かせません。

例えば、独居の認知症の人が生活できているということは、地域で支えてくれる人々がたくさんいるはずです。本人がいつも買い物に行くスーパーや商店、床屋や美容室などのなじみの店には、知人や友人、自治会等には知り合いがいて、その人々は本人の生活状況をよく知っている人がいるかもしれません。本人と一緒に買い物に出かけたり、地域を歩いたりすると、たくさんの情報を集めることができます。

④ 医療情報の収集

認知症の人が受診するときには、本人の同意を得て同行し、医療情報を把握します。認知症の人は、受診はできても、医師からいわれたことを覚えていないことが多くあります。まだコミュニケーションがとれていると、医師は理解できていると思ってしまう可能性があります。実際には、本人は詳しい内容を覚えていないことも少なくありません。

そのためには、ケアマネジャーは、以下のような情報を医師等に提供することになります。

- ・前回の受診から今回の受診までの生活の様子

- ・食事、睡眠、排せつ、社会活動の様子

- ・生活上の困りごと、できている活動

- ・家族のかかわり、支援の内容

こうした情報提供を行ったうえで、医師からの助言を受けることになります。例えば、内服薬がある場合に、その副作用と観察のポイントなどを聞き、ケアチームのメンバーと共有し、変化が見られた場合には、ケアマネジャーに報告してもらうといった具合です。

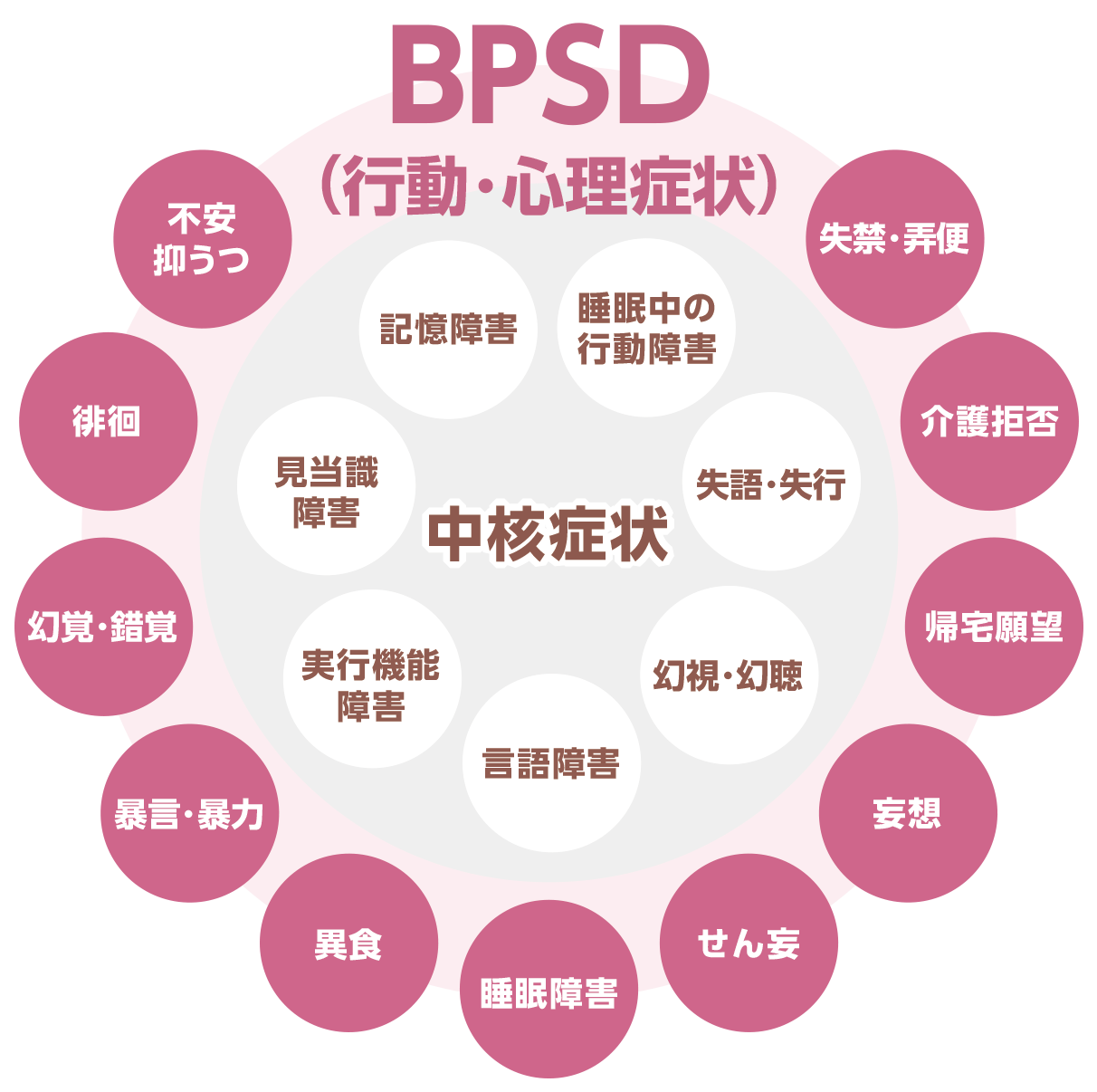

(2)行動・心理症状(BPSD)と環境調整へのアプローチ

行動・心理症状(BPSD)の分析や環境調整に関して、ケアマネジャーは一人ではなく、チームアプローチを行うことが必要です。BPSDは、認知症が進行したから発症するのではなく、むしろ身体的に活動的で、様々な行動がとれる初期段階に多く現れる傾向があります。その原因となっているのが何なのか、明確にしなければいけません。

① BPSDの分析

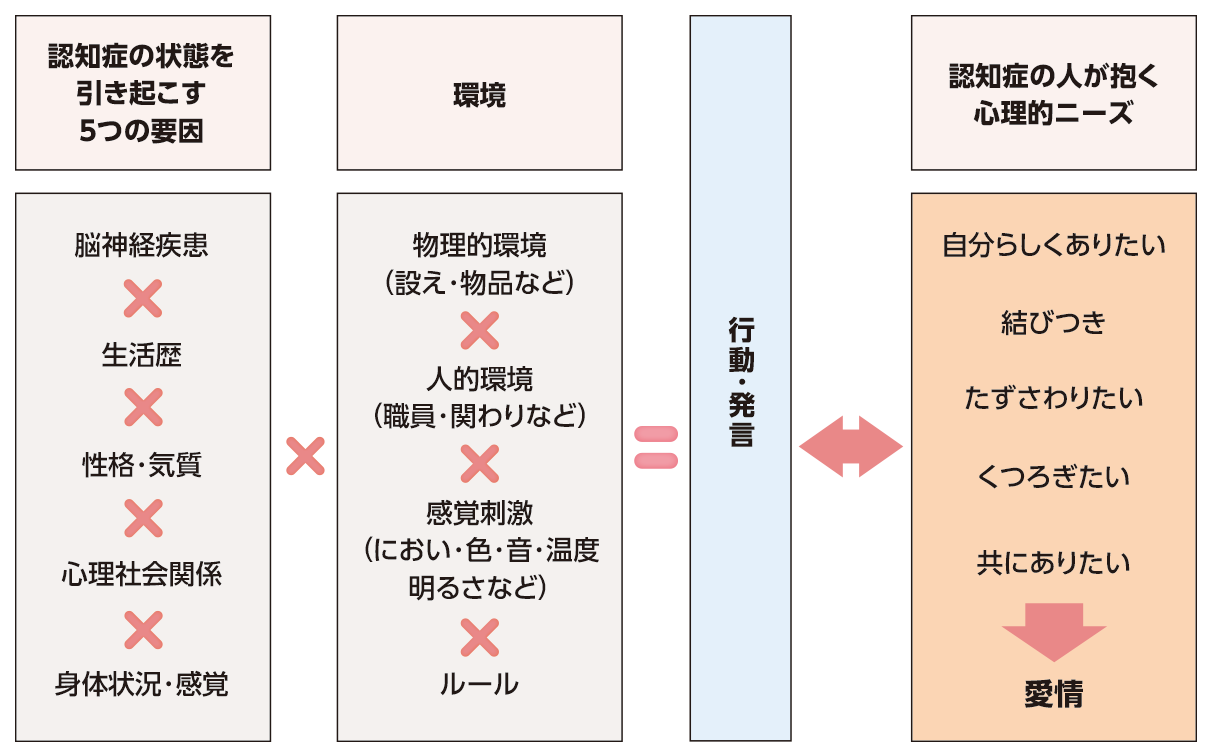

BPSDの対応方法を考える前に、なぜ起こっているのかの分析が必要です。その場合の基本は、パーソン・センタード・ケアにおける認知症の人の心理ニーズやパーソン・センタード・モデルを基に分析するという考え方が大切です。ちなみに、認知症ケアの具体的技法である「ユマニチュード」や「バリデーション」なども、パーソン・センタード・ケアの考え方と多くの共通点があります。

図は、認知症の人の行動の要因と相互作用を示しており、さまざまな要因がどのように絡み合っているのか分析する時の参考にしましょう。

[出典]認知症・介護研修東京センター監、大久保幸積・宮島渡編「認知症ケアの視点が変わる[ひもときシート]活用ガイドブック」中央法規出版、39~40頁、2013年

脳の障害、身体的健康、生活歴、性格傾向、社会心理(人間関係)の要因とその他の要因が、どのように作用し合ってBPSDが起こっているのか、紐解いていく姿勢が重要です。

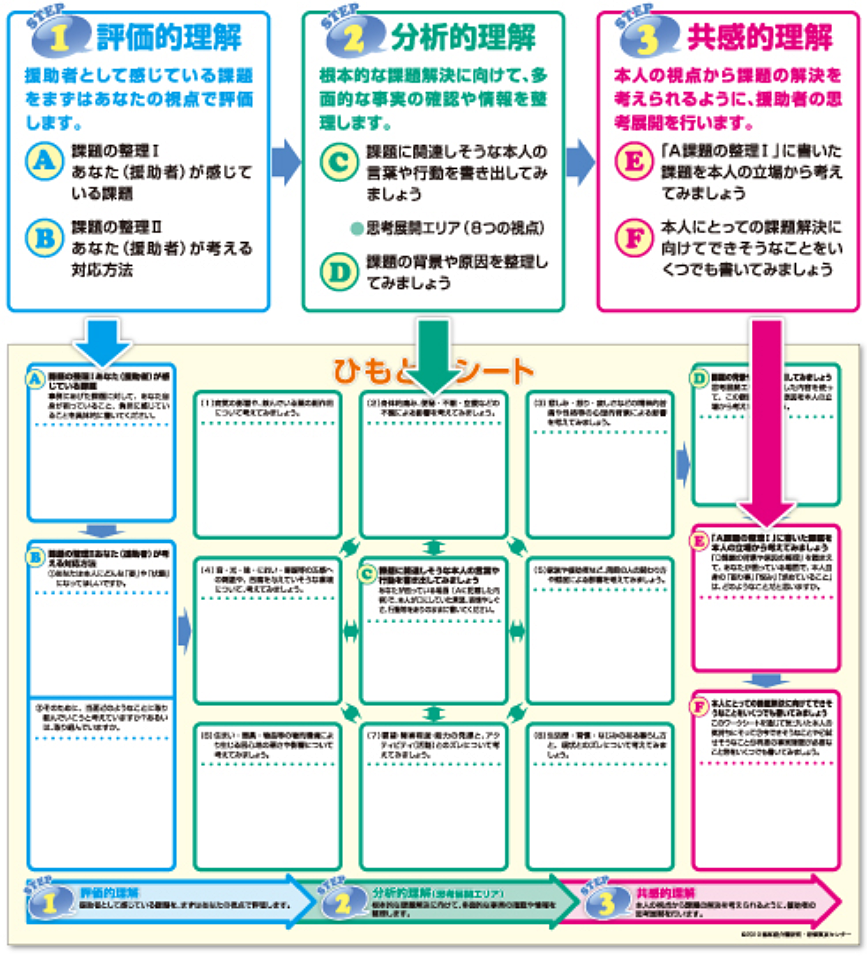

要因は一つではないかもしれませんし、複雑に絡み合っているかもしれません。いつもどおりのアセスメントの中ですぐに把握できない時は、例えば、『ひもときシート』(認知症介護研究・研修センター「ひもときネット」ホームページ https://www.dcnet.gr.jp/retrieve/info/howto.php)を利用して分析することも有効な手法の一つと思われます。

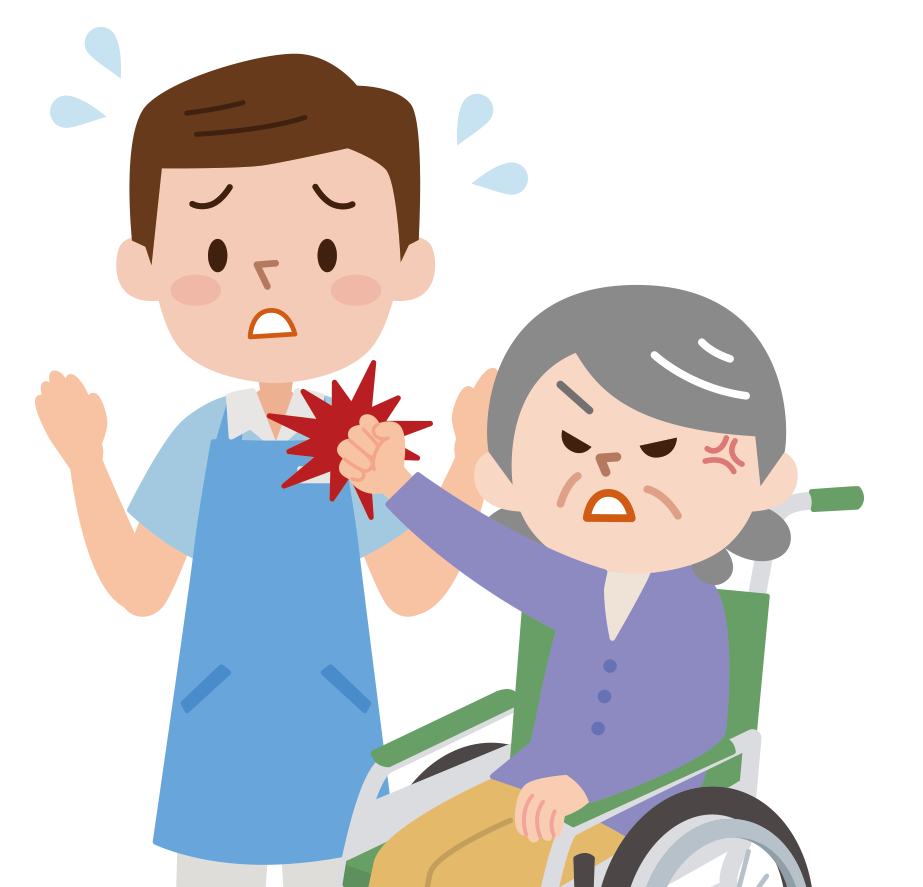

「ひもときシート」は、アセスメントシートではなく、BPSDなどの要因分析に用いられるシートです。これまで、認知症ケアはBPSDに対応することと思われてきました。しかし、BPSDを起こさないような対応方法だけを考えると、禁止する、抑えるというケアにどうしてもなりがちでした。禁止・抑制などは認知症の人を混乱させることになり、ますます行動を激しくさせてしまい、介護者もともに疲れてしまうという悪循環を引き起こします。そこで、「ひもときシート」を用いて、なぜこの行動が出てきたのか、詳細に分析すると、混乱した行動の原因がみえてきます。この原因を取り除くことで、認知症の人は落ち着いていきます。

また、混乱の原因の把握だけではなく、認知症の人の潜在していた思いやストレスなどがみえてきて、対応方法が変わっていくのです。「ひもときシート」の分析的理解の部分だけでも応用することで、本人の潜在的な心理状況を把握でき、今後のケアの参考になります。

認知症の人のBPSDが激しくなると、家族の精神的・身体的負担が大きくなり、認知症の人の入院・入所を希望するような状況になります。それは、家族が限界まで介護して疲弊してしまうことに原因があります。悪循環から抜け出せるように支援する必要があります。早いうちに入院・入所して、安定したら家に帰るという考え方もあります。虐待や介護をめぐる事件などにならないように、BPSDへの早期対応が求められます。

② 環境調整へのアプローチ

認知症の人の生活を支援していくうえで、生活の支援(ソフト面)と生活しやすい環境(ハード面)の整備は両方ともに重要です。

■ 生活の支援

認知症で独居の高齢者や軽度認知症の夫や妻が、重度認知症の配偶者を介護するような認知介護が増加する中で、買い物や調理、掃除などの家事支援が重要になっています。また、認知症になると家に閉じこもったり、外出することが少なくなります。地域で家事支援サービスや外出支援サービス、買い物支援サービスなどができることを探して提供しましょう。これからは、認知症の人が利用しやすい介護ロボット(服薬管理ロボットなど)などの開発が期待されています。新しく開発されたものが、適切に利用できるような環境を整えましょう。

■ 生活しやすい環境(ハード面)の整備

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを安心して続けていくためには、住まいの確保が基本です。自宅での生活が難しくなったら、まだ混乱しないような早い段階での住み替えを検討する方法もあります。不安が強くなれば、認知症状が進行する可能性があります。サービス付き高齢者住宅などに住み替え、夜間の不安をなくすだけで、安心して眠れることがあります。本人がストレスを感じやすい環境を改善することも重要です。

次に、地域においては、道路や公共の建物などのわかりやすい表示が求められます。誰でも見知らぬ所に行くと不安になります。認知症の人は常にその不安を抱えています。安心できるように、文字情報だけでなく、記号などを用いたわかりやすい表示をたくさんつけることが求められます。

(3)多職種連携と倫理的視点からのケアプラン原案作成

認知症ケアにおいては、ご利用者さまの状態が日々変化しやすいため、ケアマネジメントのプロセスにおいても柔軟性が求められます。特にケアプラン原案作成の段階では、単にサービスを組み合わせるのではなく、「なぜこのサービスがこの人に必要なのか」という視点を持つことが大切です。

この際、ご利用者さまの尊厳を守ることは最重要課題です。ケアマネジャーには公正、中立な立場を求められますが、実際には多くの問題が生じる可能性があり、業務の中で職業倫理に悩むことがでてきます。

特に、以下の倫理的視点が求められます。

- ✳︎ご利用者さまと介護者の間での中立性

- ✳︎ご利用者さまとサービス提供事業所との間での公正・中立性

- ✳︎ご利用者さまと自分の所属する事業所との中立性

- ✳︎ケアマネジャー自身の公正性 など

ケアマネジャーは、必要時、成年後見制度等や地域包括支援センター・権利擁護センターに相談し、支援を受けることも必要です。

特に、認知症の人は自分の意思の表明が難しいために、意識して利用者の権利を守らなければなりません。本人が自分の言葉で表明できないとしても、本人の表情等を勘案して、その意を汲んで家族や主治医、チームで判断していくことが求められます。その際に、的確なアセスメントを行い、本人のこれまでの生活の中から判断できる材料を見つけて、根拠として提出できるようにします。介護保険制度の理念である利用者本位(利用者主体)を、認知症の人でも叶えていく、その役割がケアマネジャーに求められています。

また、認知症ケアは、多職種が協働して取り組むことが基本です。連携する医療職として、主治医、認知症専門医、認知症サポート医、訪問歯科医師、訪問看護師、訪問薬剤師、訪問リハビリテーション職などがあります。さらに、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームなどの専門職、地域においては、認知症サポーターや民生委員・児童委員、地域住民なども支援のチームに関わることがあります。サービス担当者会議では、各職種が「その人らしい暮らしをどう支えるか」という視点を共有し、役割分担や情報連携を図ることが重要です。BPSDの予防と重度化防止も大切です。

「ひもときシート」で“その人らしさ”に迫る

ケアに携わる援助者(家族・介護者)は、認知症の人の言葉や行動にばかり注意を奪われてしまい、その背景にある本人からのメッセージやサインに気づけていないことが多いのではないでしょうか。そのサインに気付くためには、援助者がそれを読み解く力を身につけ、その人の生活背景や事象の前後について状況分析を行いながら、『本人にとっての問題』をひもといていくことが大切です。認知症の人が興味や関心を持っていることを把握し、その人に合った活動や趣味を提供することが必用です。

「ひもときシート」は、パーソン・センタード・ケア(認知症の方を1人の人として尊重し、その人の視点や立場から理解しようとするケアの在り方)を基本に作られており、認知症の人の言動の背景にある「その人らしさ」を可視化するツールです。「ひもときシート」は、「援助者」本位から「利用者」本位への思考の転換を行うためのもので、日常のケアでの関わりの中で、小さな変化やエピソード、感情の動き、過去の経験などを整理・記録しながら、ご利用者さまの言葉や行動の意味を理解することにより、ご本人が本当に望んでいることを見出し、ご本人の気持ちにそった対応方法を導いていきます。

このシートは、医療職・介護職・家族など多職種で共有することができ、本人の行動を“問題”として扱うのではなく、「なぜそうしたのか」という理解を深める材料となります。「ひもときシート」の活用によって、アセスメントの質が高まり、ケアプランがより“その人に合った”内容に近づけられるよう、介護の現場での活用が期待されています。

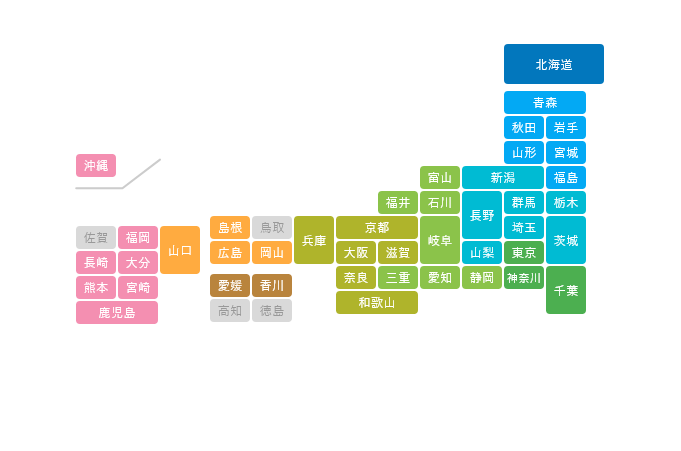

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください