-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋

~疾患別ケアマネジメント事例~

VOL.6 「独居の認知症高齢者を支える地域連携アプローチ」

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

認知症高齢者の中には、家族と離れて一人暮らしを続けている方も少なくありません。独居であるがゆえに、認知症の進行に気づかれにくく、支援が遅れてしまうケースも見受けられます。ケアマネジャーは、こうした独居高齢者を地域全体で支えるために、関係機関と連携しながら適切なケアマネジメントを行うことが求められます。今回は、独居高齢者との信頼関係の構築から、ケアプランの作成、リスクマネジメント、そして家族や地域への支援のあり方まで、具体的に紹介します。

(1)独居の認知症高齢者へのアプローチと地域連携

独居で暮らす認知症高齢者に対する支援は、本人との信頼関係の構築と、地域とのつながりを軸に進めることが重要です。

① 信頼関係の構築

ケアマネジャーが初期の相談面接からアセスメントといったケアマネジメントプロセスを実施していくうえで肝心なことは、本人との信頼関係づくりです。これは、すべてのケアマネジメントの基本ですが、独居の認知症の人の場合は、いくつかの課題が生まれてきます。

認知症の人であっても、家族が同居している場合であれば、認知症の人との関係づくりは、家族を通して行うことができる部分もあります。しかし、独居の場合は、本人の意向の確認に、特に注意が必要です。

② コミュニケーション

認知症の人とのコミュニケーションを考える際に、「認知」について考えてみましょう。どの程度の理解力があるのかということを考えてしまいがちですが、視力や聴力といったコミュニケーションに関わる基本的な身体状況を把握することも大切です。視力や聴力に問題を抱えているために、話の内容や文字、相手のしぐさが理解できないだけであるにも関わらず、「理解力」に問題があると捉えられている場合もあります。また、認知症の症状が進行し、新たな課題が発生していくことがありますが、認知症の人は、自分が認知症であるということが認識できず、自らの希望を表現することもできなくなっていきます。

独居の認知症の人のケアマネジメントでは、本人が表現していない、または、口に出さないことについて、信頼関係を深めながら、丁寧に確認していく必要があります。

③ 近隣の住民等や関係機関との連携

[近隣の住民等との連携]

近隣の見知らぬ人に、どのように応対したらよいのかわからないのが普通です。まして、一人暮らしをして、近隣とのつきあいが少ない認知症の人であればなおさらです。問題は、認知症と認知症の人への理解が少ないことから生まれます。

まずは、認知症は誰でもなる病気であること、困っている時は「お互い様」の関係づくりが基本です。認知症カフェや認知症サロンといった、認知症の人を知る機会や認知症の人とふれあう場をつくることで、日々のふれあいを通して認知症の人への理解が得られる、そうした場を活用することが考えられます。認知症の症状が、「いつ」「どこで」「どのような状況で」起きるのか、どういう対応がその人を受け入れることにつながるのか、少しずつ理解してもらうことが大切です。

[関係機関との連携]

介護保険サービスに関わる事業所の連携だけでは、認知症の人が抱える多くの課題を解決することはできません。そのため、地域のインフォーマルサポート等の社会資源を活用し、主治医をはじめとした医療職はもちろん、地域包括センターや看護師、薬剤師、リハビリテーション職、地域においては認知症サポーターや民生委員など、さまざまな人が協働していくことになります。

独居の認知症の人は、日常的に家族の支援を得ることが難しい、もしくは得られないことが多いため、介護保険制度以外の制度等を活用することになります。そうしたさまざまな制度に基づく支援を実施している機関のスタッフとの連携が不可欠です。

(2)独居の認知症高齢者へのケアプランの注意点

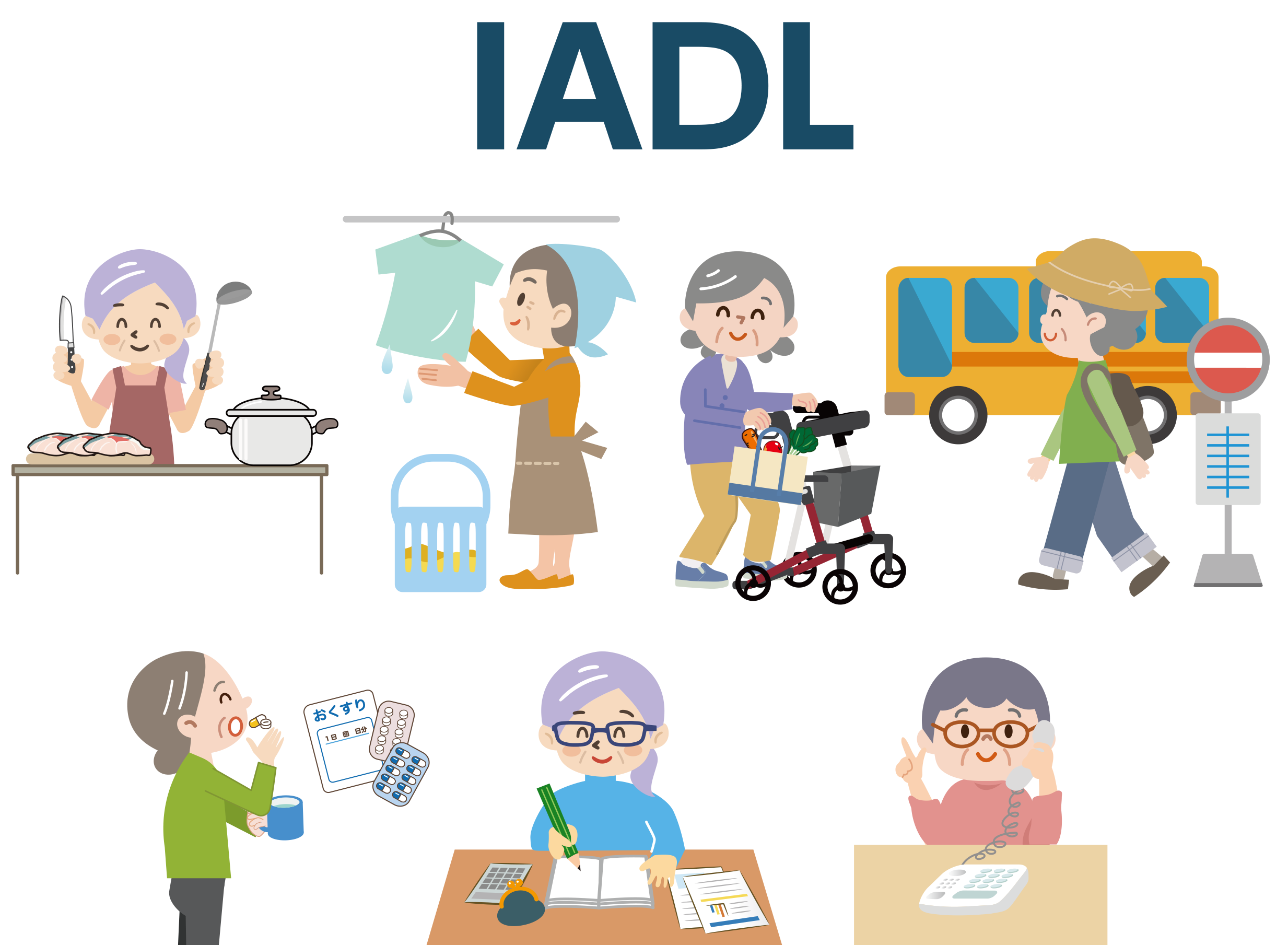

認知症高齢者は、自分自身を適切に表現できなくなっていく人であることを理解し、ケアプランを考えていく必要があります。ケアプラン作成にあたっては、身体的・精神的な健康状態の把握だけでなく、日常生活全般におけるIADL(手段的日常生活動作)の支援が必要です。

① 健康状態の悪化の防止

体調変化に対して、認知症の人は対応できないことがあります。慢性疾患が悪化しても、熱が出ても、下痢になっても、自ら受診することができない場合が多くあります。そのため、病状が悪化する可能性が高く、定期受診以外にどのように受診につなげることができるかを検討しておきます。

② 服薬管理

服薬が適切にできていない可能性もあります。飲み忘れや飲み過ぎ、薬の数量はあっているけど、飲み方が間違っているなど、さまざまなことが起こります。服薬の状況を把握し、どのように服薬を支援するのか、検討する必要があります。

③ 脱水の予防

高齢者は、一般的に喉の渇きを感じにくく、水分を意識して摂らなければ脱水になりやすい傾向にあります。特に夏場は熱中症のリスクもあるので、水分摂取状況を把握し、脱水を予防する必要があります。服薬管理の支援と併せ、水分摂取にも関心をもつように留意します。

また、脱水は覚醒度が下がる原因となり、認知機能がさらに低下し、認知症の症状を悪化させることがあります。

④ 栄養状態の悪化の防止

一人暮らしの場合、食事を摂らない、自分の好きなものだけを食べるなどによって、栄養状態の悪化を招きやすくなり、体調を崩したり、健康管理ができなくなります。このような悪循環が、周りの人に気づかれないうちに起こる可能性があります。そうならないためにも、確認することにより配食サービスの活用や栄養ケアマネジメントを上手に導入しましょう。

⑤ 金銭管理の必要性

これまでできていたことができなくなる可能性を検討しておくことが必要です。特に、計算能力が落ちてくると日々の買い物もできなくなります。同じものを購入する、いつもお札で代金を支払い、おつりをもらってくるようになると、小銭がたくさんたまるようになります。日常的金銭感覚ができなくなった様子がみてとれたら、公共料金の未払いや詐欺被害など、金銭面のトラブルを防ぐためにも、早めに成年後見制度や日常生活自立支援事業などの利用の検討を始めましょう。

⑥ IADL(手段的日常生活動作)の把握

IADLは道具などを用いて行う作業を指し、買い物、調理、洗濯、掃除、金銭管理、交通機関の利用、電話対応、服薬管理なども含まれます。認知症になると、使い慣れた道具は使用できていても、新しいものは使えなくなることがあります。少し前まで使っていた携帯電話が使えなくなったり、調理や食べ物の温め、テレビ、エアコンのリモコン操作など、新しい道具に戸惑うことが増えます。知らないうちに使わない道具が増えてしまい、生活が縮小しているかもしれないため、しっかりと把握しましょう。認知症の進行や身体機能の低下が原因で自己管理が難しくなるため、周囲の方が早めに気づき、適切なサポートの程度を判断するうえで、重要な指標となります。

(3)リスクマネジメントと地域での協働

① リスクの把握と共有

火の不始末や転倒、徘徊、異食など、認知症の人が一人で生活するうえで、予測されるリスクを関係者全員で共有し、回避できるようにします。

地域の担当民生委員との連携を図るなどして、そのうえでフォーマルサービスやインフォーマルなサポートを組み合わせたチームを形成し、支援していきます。地域の中で生活が続けられる間は、そのチームで見守りましょう。一人暮らしができているときから、将来の生活について、本人及びかかりつけ医や支えているチームメンバーで、その後のことを話し合う必要があります。不測の事態が起きないうちに対応方法を検討しましょう。

② リスクを減らす地域づくり

近所の人との関係づくりは、独居の認知症の人のリスクを少なくするうえで非常に重要です。地域の住民の認知症に対する理解がなければ、認知症の人であるということで、異様な人だと捉えたり、過剰に火災の心配をされたりすることもあります。近隣の人が緊張した雰囲気で認知症の人に接すると、認知症の症状が悪化してしまうことも考えられます。行政も含めて地域単位で、自治会・企業との連携も含めた、認知症の人が暮らしやすくなるための見守り体制を構築していくことが大事な視点となります。

例えば、徘徊しているのでないかと近所の人が気づいて、「今日はどちらへお出かけですか?」と声を掛けたり、毎回同じ商品を買っていることにお店の人が気づいて、「昨日も大根だったから、白菜はいかがですか?」と話しかけたりすることもできます。

このように、認知症の人であることを理解したうえでの関わり方が、近所の人に大きな負担をかけず、認知症の人のリスクを減らしていくことにつながります。

認知症の人と地域包括ケア

認知症の人と家族を地域で支える仕組みをどのように構築していくかが、地域包括ケアシステムの大きな課題となっています。地域ぐるみで支える仕組みが機能しなければ、認知症の人の在宅限界点は高まりません。

社会全体で認知症の人を支えるイメージ(図参照)をご覧ください。特に認知症の人の近隣住民が認知症に理解がない、または偏見をもっているという状況であれば、近隣住民のストレスが高まる一方、認知症の人と家族は孤立し、状態は悪化してしまいます。ケアマネジャーは、近隣住民に機会をみて支援担当者として挨拶するなど、近隣住民のストレスの緩和を図るような視点を持つようにしましょう。

また、介護保険サービスに関わる資源だけではなく、認知症に関わる社会資源も有効的に活用しましょう。認知症に関わる医療資源としては、認知症疾患医療センターがあります。インフォーマルなサポートとして特に理解しておくべきものとしては認知症カフェや、認知症の人と家族の会が主催する「つどい」のほか、認知症サポーター、見守り隊、傾聴ボランティアなどがあります。

さらに、認知症の人に関して活用できる他制度として、日常生活自立支援事業、成年後見制度などがあります。経済状態の困窮などにより必要な場合は、生活保護制度なども活用します。若年性認知症においては、障害者総合支援制度などが活用できることも理解しておきましょう。

独居の認知症高齢者を支えるには、本人との信頼関係の構築、生活全般への丁寧なアセスメント、そして地域との協働体制が不可欠です。ケアマネジャーは、多職種や地域住民と連携しながら、「孤立させないケア」を意識して「共生社会」に向けての支援を行うことが重要です。

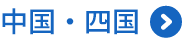

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください