-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋

~疾患別ケアマネジメント事例~

VOL.5 「アルツハイマー型からレビー小体型まで 〜認知症4つの特徴〜」

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

認知症は、高齢者の生活に大きな影響を与える疾患であり、種類ごとに症状やケアの方法が異なります。ケアマネジャーは、ご利用者さまの状態を正しく把握し、それぞれの特性に合わせた支援を行うことが求められます。今回は、代表的な4つの認知症の特徴と、ケアマネジメントにおける対応ポイントを紹介します。

(1)認知症の定義と主な原因疾患

介護保険法第5条の2では、認知症について「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう」と規定されています。世界保健機構(WHO)は、認知症を、「いったん発達した知的能力がさまざまな原因で持続的に低下した状態をいい、慢性あるいは進行性の脳の疾患によって生じ、記憶、思考、見当識、概念、計算、学習、言語、判断など多面的な高次機能障害からなる症候群」と定義されています。

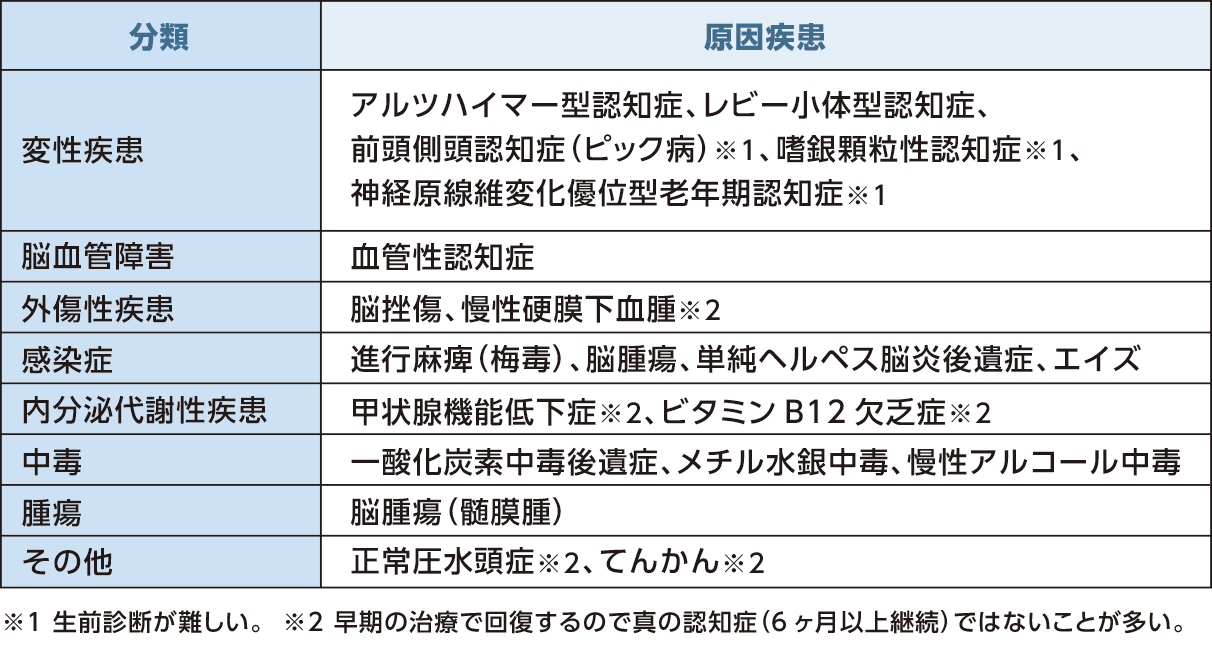

認知症を引き起こす原因疾患は、70種類以上あるといわれており、代表的な認知症はアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあります。この4つの疾患は、ケアマネジャーが介護現場でたびたび対応する疾患です。その特徴等を知っておくことが大切で、ケアマネジャーの仕事を適切に行うことにつながります。

(2)代表的な4大認知症の特徴

認知症には「アルツハイマー型認知症」「血管性認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」の主に4つの種類が存在し、発症する原因や初期症状、その後の経過も異なるため、それぞれの疾患について、その特徴を理解しておきましょう。

① アルツハイマー型認知症

[概念と特徴]

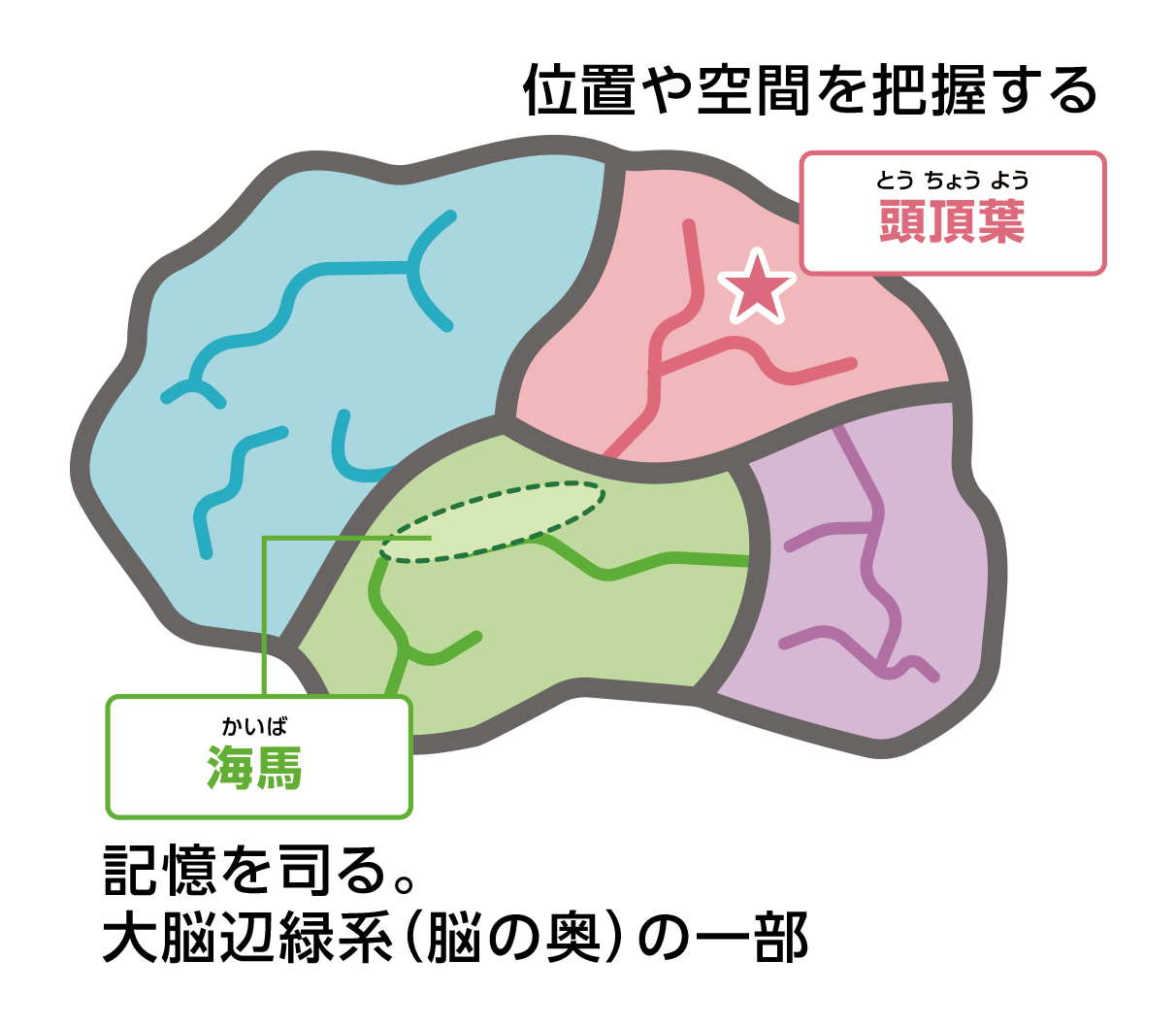

アルツハイマー型認知症は、アルツハイマー病が引き起こす原因疾患です。アルツハイマー病は、アルツハイマー型認知症の発症の20~30年前から始まり、βたんぱくとタウたんぱくの異常蓄積(老人斑)を引き起こします。20年くらいの無症状期があり、その後「何かおかしい」「自分が壊れていく」といった違和感を覚える時期を経て、認知症を発症してからをアルツハイマー型認知症といいます。

[症状と経過]

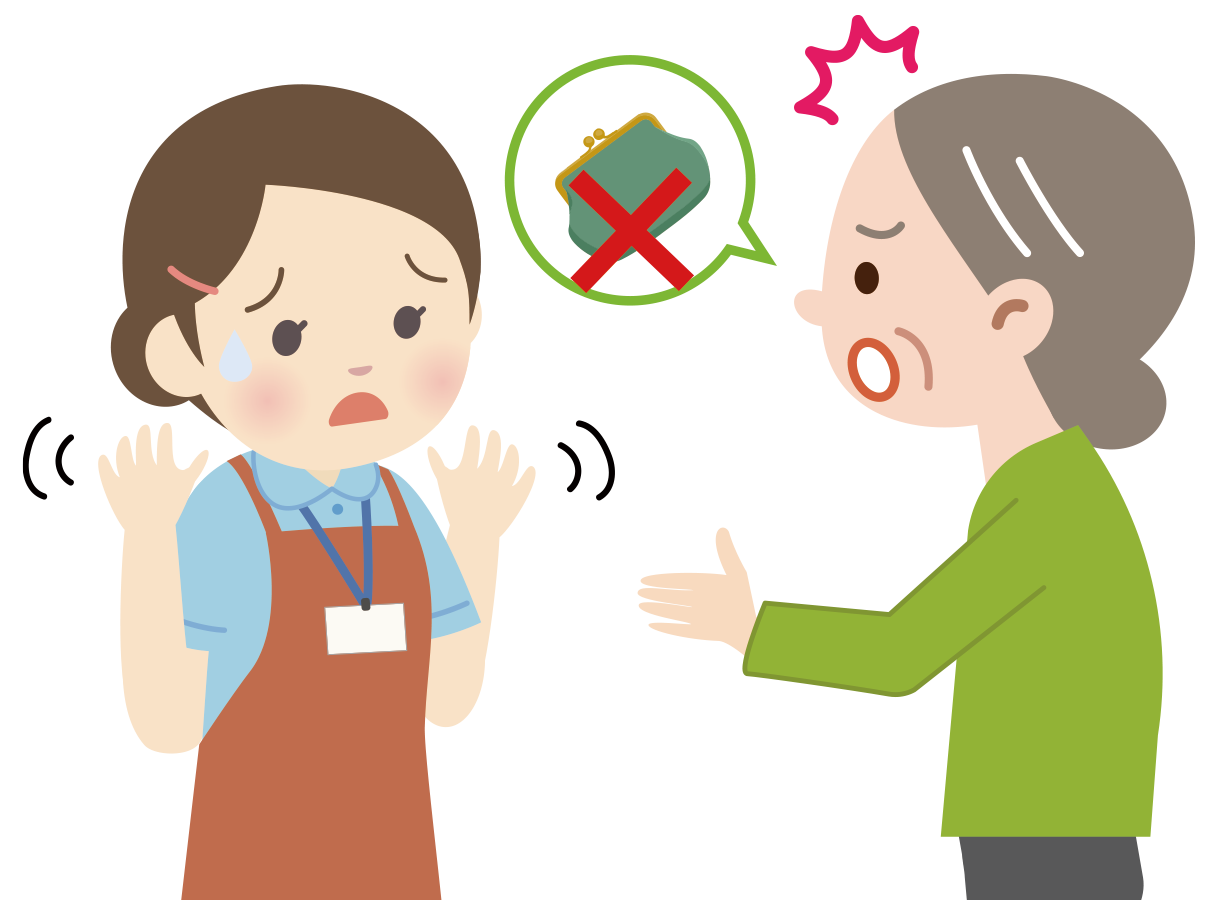

アルツハイマー型認知症は、ゆるやかに進行するのが特徴です。最も特徴的な症状は記憶障害です。初期は、エピソード記憶のうち近時記憶障害(特に記銘の障害)と失見当識(時間や場所や人物がわからない)が必ずみられ、もの盗られ妄想が大部分を占めます。今までできていたことができなくなるので、喪失感やうつ症状やアパシー(無気力)、不安も多くみられます。

中期になると、近時記憶だけでなく、直前のことも覚えられなくなってきます(即時記憶障害)。多動、徘徊などの認知症の行動・心理症状(BPSD)が現れる人もいます。身体機能は保持されているので、「歩ける認知症」という状態になります。物忘れに対する自覚が乏しいのも特徴です。

末期になると、認知機能の低下によりADL(基本的日常生活動作)の障害が進行します。尿便失禁が始まり、排せつに全介助が必要となります。また、運動機能が徐々に低下します。早い時期から、ご利用者さまや家族の意向を基に対応しておくことが必要です。

終末期になると、人間らしさの源である大脳皮質の機能が失われるので、開眼していてもしゃべれず無言、飲み込めず、無表情で手足は動かず、上肢は肘・手関節が屈曲して、下肢は伸展して拘縮していきます。この状態になると、嚥下困難への対応、経管栄養とするのか、自然な死を迎えるのかといったご利用者さま本人の意向に沿った支援が行われることになります。

② 血管性認知症

[概念と特徴]

血管性認知症とは、脳の血管障害に起因する認知症の総称で、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管疾患が原因で起こるもので、障害の部位や大きさによって、症状や経過が異なります。血管性認知症となる人は、基礎疾患として高血圧症、糖尿病、不整脈などを有している場合が多いようです。

[症状と経過]

主な症状としては、意欲の低下、歩行障害、構音障害、感情失禁などがあり、記憶障害は「失念型」で、初期の記憶障害は軽いとされています。

些細なことで喜怒哀楽などが激しくなることや昼夜のリズムが乱れやすくなります。

[対応]

認知症のあるご利用者さまの症状(高血圧や糖尿病など)の安定や悪化の防止のためには、基礎疾患の治療が重要になります。また、ご利用者さまは、複数の診療科、医療機関を受診することが多いため、ご利用者さまの健康状態の全体像(処方薬、服薬状況等を含む)を把握することも重要です。さらに、初期の症状として意欲の低下が目立つため、廃用症候群に注意するとともに、生活のリズムを整えることも大切です。

③ レビー小体型認知症

[概念と特徴]

レビー小体型認知症では、αシヌクレインというたんぱく質が、大脳だけではなく、脳幹部や末梢自律神経系にまで広く異常沈着することを原因としています。神経細胞の中にできた球状構造物を顕微鏡で見つけたレビー博士の名前に由来してレビー小体という病名がついていますが、日本の小阪憲司氏が発見した疾患です。

レビー小体型認知症の特徴は、認知障害だけでなく、パーキンソン症状などの運動障害、症状の変動(覚醒レベルの変動)、便秘や立ちくらみなどの自律神経症状など、幻視を中心とするさまざまな錯覚や幻覚、妄想などの精神症状が出現しやすいのが大きな特徴です。

[症状と経過]

レビー小体型認知症の初発症状としては、主に以下の3つのようなものが挙げられます。

■レム睡眠行動障害

夜中に夢を見て(レム睡眠中)、「逃げろー」と大声を出したり、蹴飛ばしたりするなどの動作を行う症状が、認知症の何年も前からみられることが多い。

■うつ

比較的早期から出現する。

■嗅覚低下

比較的早期から出現する。

レビー小体型認知症はリアルな幻視が特徴で、見えたものに対して、払いのける、逃げるなどのリアクションを伴います。また、同居の家族を他人だという誤認妄想や、誰かが家に来ているという幻の同居人の出現も特徴的です。

認知機能の低下は全般的で、視覚認知障害がやや目立ち、アルツハイマー型認知症ほどではないものの記憶障害を伴います。症状は認知状態に先行することも、遅れることもあります。

レビー小体は、パーキンソン病の原因でもあるため、手足がふるえ、筋肉がこわばってスムーズに動かせないなどのパーキンソン症状もみられます。

レビー小体型認知症は、改善・悪化と変動しながらも徐々に進行し、寝たきりを経て死に至ります。嚥下障害をきたしやすく、アルツハイマー型認知症よりも全過程は短いといわれています。

④ 前頭側頭型認知症

[概念と特徴]

ピック医師が、前頭葉や側頭葉に限局性の萎縮を見つけたのが、前頭側頭型認知症の始まりです。正確な診断には、死後脳の病理検査が必要となり、臨床診断として前頭側頭葉変性症という用語も使われます。この前頭側頭葉変性症は、限局している萎縮部位の違いから、以下の【1】~【3】に分けられます。40代~65歳未満での発症例が多く、10~15年経過しながらゆっくり進行します。

【1】前頭側頭型認知症(行動型)

前頭葉主体の萎縮に伴い、行動・人格の変化といった前頭葉症状を中心に発症し、頻度が高い。行動障害としては、脱抑制、易怒性(過剰に怒りやすいこと)などの前頭葉症状を示す。

【2】進行性非流暢性失語

左前頭葉運動性言語中枢に近い部分の萎縮で、緩徐進行性運動性失語を発症する。

【3】意味性認知症

意義失語(左前頭葉萎縮の場合)や相貌失認(右側頭葉萎縮の場合)など、聞いたものや見たものが何だかわからないといった意味記憶の障害で発症する。

[症状と経過]

【1】前頭側頭型認知症(行動型)は、前頭葉が障害されると、社会的な人間らしさが失われ、野性的・幼児的になります。我慢ができない、すぐに怒る、思い立ったら行動を繰り返す(常同行動:徘徊ではなく、同じ経路を何度も回る周回となる)、独自のルールをつくり、時刻表どおりの生活をするなど、介護が大変な症状をきたします。記憶は比較的保たれていますが、病識を欠き、他人の気持ちを理解することや共感することができなくなり、社会のルールを守れなくなります(社会脳の障害)。

【3】意味性認知症は、ありふれた日用品の名前がわからなくなります。例えば、「カバンを渡して」と頼まれたときに「カバンってなに?」と聞き返します。カバンという名前とカバンという品物の概念が結びつかなくなります。品物の名前を言えないので、健忘症状と誤解されて、しばしばアルツハイマー型認知症と診断されます。また、顔を見ても誰だかわからない相貌失認(そうぼうしつにん)という症状もみられます。決まった時刻に決まった行動を起こす「時刻表的生活」などの前頭葉症状も進行すると現れます。

前頭側頭型認知症は、徐々に進行し、上記のような過活動状態からアパシー(著しい意欲・自発性の低下)になり、活動量が退化することで、寝たきりになり死を迎える状況になります。

(3)治療可能な認知症の原因疾患

認知症の原因疾患の中には、治療や適切な対応によって症状が改善するものもあります。早期に認知症の識別診断を受け、治療可能な認知症の原因疾患を見逃さないことが大切です。

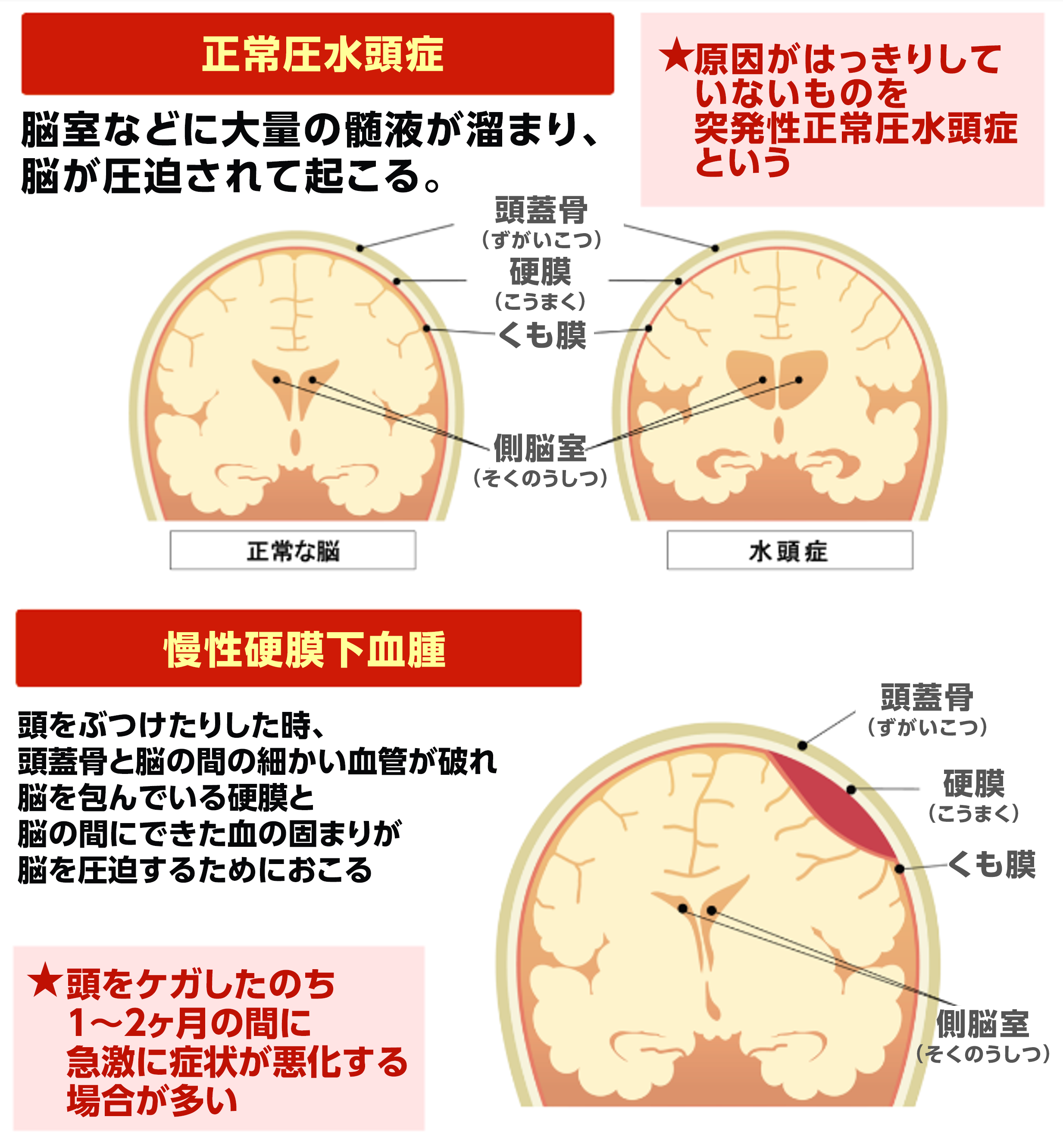

根本的な治療の可能性のある認知症は、認知症全体の10~15%あると言われています。正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳炎、甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症などです。

[治療可能な主な疾患]

●正常圧水頭症…歩行障害、尿失禁、認知機能低下が三大症状。シャント手術で改善が期待されます。

●慢性硬膜下血腫…頭部外傷が原因で脳を圧迫し、認知症様の症状を呈します。外科的処置で改善可能です。

●甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症…内分泌・栄養障害によるもので、内服治療で回復が見込まれます。

●その他、慢性アルコール中毒、脳腫瘍、髄膜炎・脳炎なども、適切な診断と治療により症状が軽減される可能性があります。

これらの疾患を鑑別するためには、医療機関との密接な連携が不可欠です。

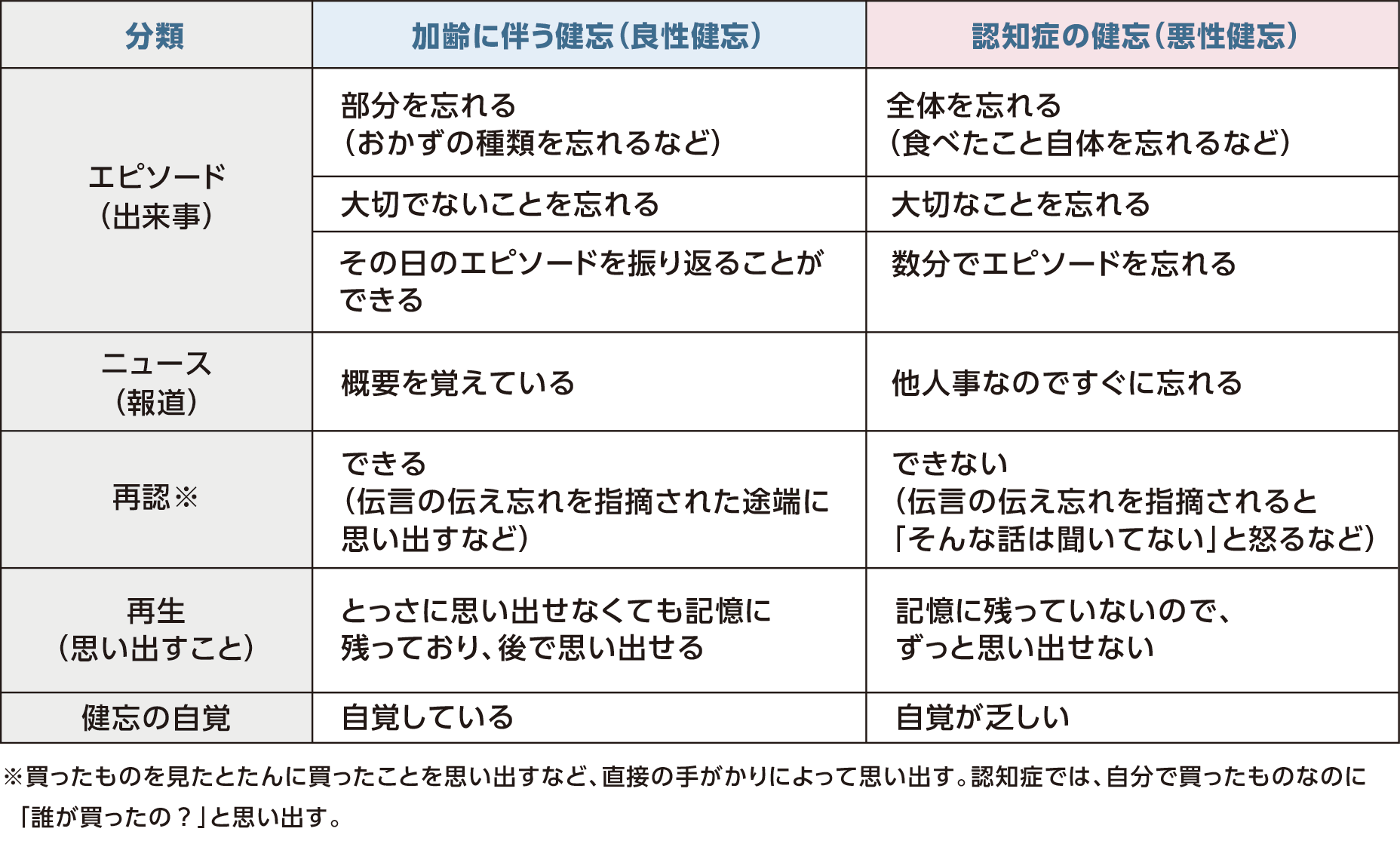

加齢に伴う健忘と認知症の健忘

高齢者の「もの忘れ」がすべて認知症であるとは限りません。加齢による健忘は、新しい情報を一時的に忘れても思い出すことができるのに対し、認知症の健忘は体験そのものを忘れてしまうという違いがあります。加齢に伴う健忘と認知症の健忘とは異なる特徴があり、以下の表でその違いを確認しましょう。

認知症の種類ごとの特徴を理解することは、ケアマネジメントにおいて非常に重要です。ご利用者さまの症状や背景に応じた個別支援が求められる中、正確な知識と柔軟な対応力がケアマネジャーに求められています。医療との連携を強化し、早期の気づきと適切な介入を行うことで、認知症の方とご家族が安心して生活できる支援体制を構築していきましょう。

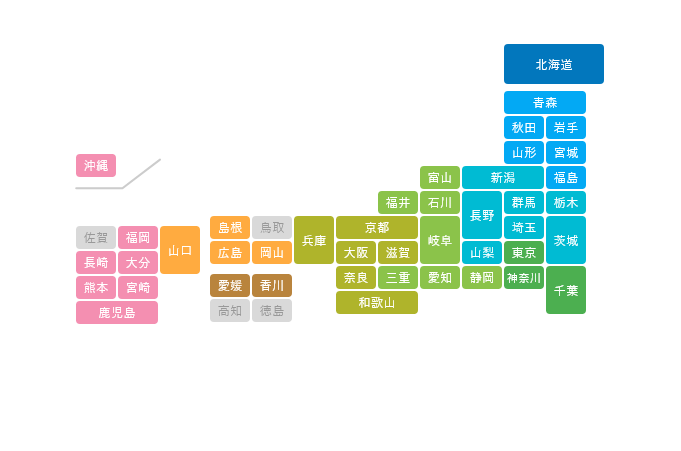

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください