-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋

~疾患別ケアマネジメント事例~

VOL.4 「脳血管障害における多職種連携で実現する効果的なケアプラン」

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

脳血管障害により介護が必要になった人に対しては、医療機関での入院治療やリハビリテーションが必要になります。また、病気の再発や合併症の悪化を防止するためにも継続的な受診・治療が必要な場合があります。心身機能の状態やADLの状況、医療的ケアの必要性などから、脳血管障害の後遺症に対応し、在宅復帰を支援するためには、医師や歯科医師、看護師やリハビリテーション専門職(PT・OT・ST)等を含めた多職種が連携したご利用者さま支援が必要となります。

今回は、脳血管障害の特性に応じたケアマネジメントの進め方と、各職種との連携方法など、実践に役立つポイントを紹介します。

(1)多職種連携の意義と連携のポイント

脳血管疾患を発症した後、今までの生活に戻るためには、多職種の連携が不可欠です。医療との連携や協働を進めていくためには、まずは病気の理解や医療に関する最低限必要で正確な知識をもち、医療サイドからの必要な情報を定期的に、または適切な時期に受け入れる体制をつくることが大切になります。また、医療機関では生活の継続視点が抜けがちなため、日頃の生活状況や病気に対する不安、困りごと、服薬の実施状況などについても提供していきます。診察に同席するなど、医師や看護師と顔見知りになることも連携のために必要となってきます。

■連携のポイント

① 入院時

入院時、ケアマネジャーはできるだけ速やかに情報を提供する必要があります。居宅介護支援事業者は、支援提供の開始に際し、あらかじめご利用者さま、またはその家族に対し、ご利用者さまに入院の必要が生じた場合には、ケアマネジャーの氏名及び連絡先を病院・診療所に伝えるよう求めなければならないとされています。

【必要な情報】

- ・ご利用者さまの心身の状況(疾患・病歴、認知症や徘徊等の行動の有無等)

- ・生活状況(ADLやIADL等)

- ・生活環境(家族構成、生活歴、介護する家族の介護方法や状況等)

- ・サービスの利用状況

② 退院・退所時

退院後の生活に向けた情報収集が必要になります。「退院・退所時加算」では、病院等の職員と面談していること、必要な情報共有を経たうえで居宅サービス計画を作成し、サービスの調整を行うことが要件となります。また、退院に向けた退院カンファレンスに出席し、情報を共有したり、意見を述べたりします。特にケアマネジャーは、ご利用者さま・家族の代弁者としての役割も重要となってきます。

また、退院前に行うリハビリテーション専門職等との居宅への訪問は、生活環境の調整や、ご利用者さまがより自立的な生活に向けた助言を得るためにも大切になるとともに、適切なサービスの活用にもつながります。さらに、医療機関間やサービス事業所等との連携状況にも気を配る必要があり、状況に応じては、情報共有できるような働きかけが必要となります。

【具体的な支援例】

- ・訪問リハビリテーション導入の調整

- ・定期的な訪問看護師による健康管理支援

- ・福祉用具貸与事業所との連携による住宅環境の調整など

- ・かかりつけ医への情報提供など

(2)脳血管疾患後に必要な社会資源

ご利用者さまは、脳血管障害の発症により後遺症が残る可能性があるため、経済面など社会生活全体で大きな影響を受けることになります。さまざまな制度や社会資源を活用できるように準備しておく必要があります。

【主な支援制度】

① 障害者手帳

(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

障害者手帳の交付を受けることで、各種の税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用、補装具・義肢の交付、ヘルパーサービスなどの障害福祉サービスを利用することができます。サービスの対象者や内容等に関しては、自治体により異なることがあり、確認が必要です。障害者手帳取得までに時間がかかる場合があります。

② 障害福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスには、入浴や排せつ、食事の支援、あるいは創作的活動や生産活動の機会を提供する「介護給付」と、生活の自立や就労をめざす「訓練等給付」があります。また、市区町村が地域特性などを踏まえて、相談支援や地域活動支援センターなどの地域生活支援事業を行っていますので確認が必要です。

③ 日常生活自立支援事業と成年後見制度

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断の能力が不十分な人に対する援助として「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」があります。日常生活自立支援事業は、ご利用者さま本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理に限定しているのに対して、成年後見制度は、財産管理や福祉施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助することができます。

【相談窓口】

- ・地域包括支援センター

- ・市区町村役場の障害福祉課・高齢福祉課など

(3)脳血管疾患の特性に応じたケアマネジメントの具体的な方法

脳血管障害の疾患や後遺症、生活機能などの特性を踏まえて、具体的なケアマネジメントのポイントを考えます。特に、自立支援の視点から、ご利用者さまのもっている力(エンパワメント)を活かしながら、健康上・生活上のリスクについても配慮していきます。

① インテーク(初回面談)

初めてご利用者さまや家族と出会う場面でもあり、信頼関係を構築できるように、場所や相談者、同席者の有無など、状況を踏まえて行います。正確かつ迅速な情報収集に努めるとともに、緊急に対応すべき事柄や他機関との連携の必要性についてもまとめておきましょう。

【主なポイント】

[1]脳血管障害の発症からの過程・経過・現状と説明の状況

発症からの経過や治療の状況、今後の見通しなどの情報について、ご利用者さまや家族がどのような説明を受けているのか、また、どのように理解して受け止めているかなど。

[2]ご利用者さまや家族の不安や混乱などの心理的状況

疾病や障害の状態、生活状況から混乱していないか、現状や今後の生活に大きな不安を抱いていたり、過度の期待や意欲の低下、諦めがないかなど。

[3]退院調整の状況、進行状況

退院等の時期や場所、外出・外泊の有無や今後の予定、生活環境等の事前評価、制度利用の説明の有無など。

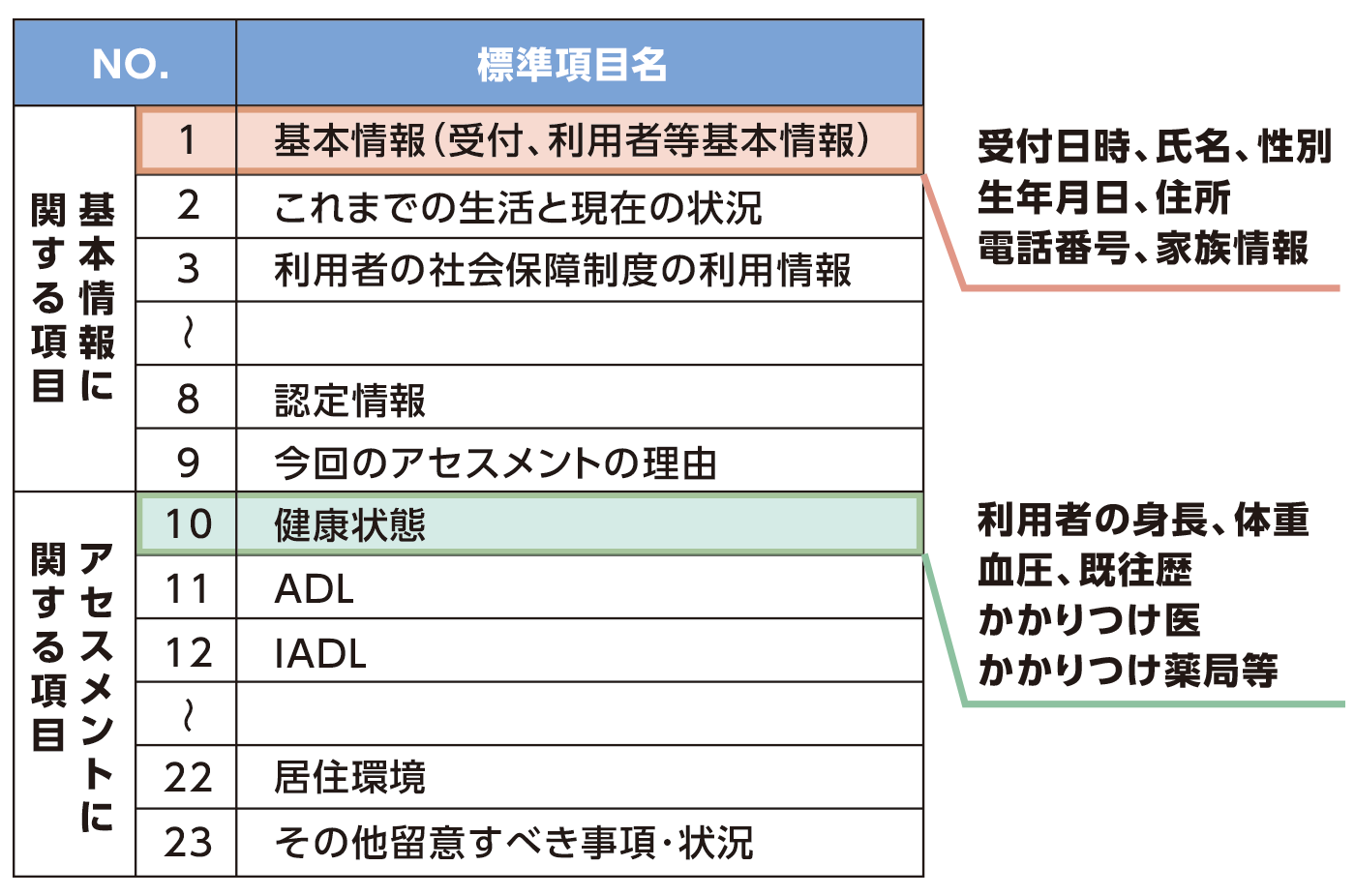

② アセスメント

まずは、必要な情報を適切に収集することが大切です。アセスメントシートを活用しながら、ご利用者さまや家族などからの聞き取りや、必要に応じた現状の確認を行うとともに、医師やリハビリテーション専門職、看護師などの専門職からの情報や助言を得ていきます。情報収集は多岐に渡りますが、特に脳血管障害で留意すべきポイントは、以下の通りです。

【主なポイント】

[1]疾病や健康に関する情報

(必要に応じて主治医等から情報収集)

病名(脳血管障害の種類など)や発症からの経過、治療の経過、服薬の状況、合併症を含む既往歴、特に配慮すべき疾患の有無と健康状態、医師からの情報(禁忌やリスク、相談連絡の基準など)

[2]心身機能・身体構造に関する情報

(必要に応じて医師やリハビリテーション専門職からの情報収集)

- ・運動障害や感覚障害の有無と部位、程度、回復状況(見込み)

- ・関節拘縮など脳血管障害で起きやすい関節の状態、筋緊張の程度や筋力低下の有無と程度、今後のリスク(悪化の可能性)

- ・麻痺による痛みや関節等の痛みの有無と程度、生活への影響

- ・言語障害の有無と種類、程度、コミュニケーション上の留意点など

- ・咀嚼嚥下機能の状態、口腔機能や口腔の状態、生活への影響

- ・認知能力、高次脳機能障害の有無や種類、程度、生活への影響

- ・視力や視野(半盲など)、聴力の程度と生活への影響

- ・動作の巧緻性や協調性の問題

- ・意欲やうつ的傾向の有無や程度、これまでの経過や治療の必要性

[3]活動に関する情報

(実際の状況と必要に応じてリハビリテーション専門職から情報収集)

- ・寝返りや起き上がり、立ち上がりなどの動作能力

- ・座位保持や移乗・移動、歩行の能力

- ・ADLの能力と実際の状況

食事や排せつ、入浴や着替え、整容(口腔清潔、洗顔、髭剃りなど)の可否や方法、介助の必要性、自助具や補装具の活用、住宅改修の必要性など - ・IADLの能力と実際の状況

食事の準備や後片付け、掃除や洗濯など、生活における必要性や介助者の有無、役割など

[4]参加に関する情報

- ・日中や夜間の過ごし方、就眠の状況、日課や一日の楽しみ、外出の頻度や行先・方法など

- ・趣味や社会活動、就労の状況など

[5]環境因子に関する情報

(病気の発症により、環境や考え方がどのように変化したか)

- ・物的環境に関する情報

住環境(所有形態、構造、周辺環境、交通機関、バリアフリー化など)や福祉用具の活用、自助具や補装具の必要性や使用状況など - ・人的環境に関する情報

介護する家族の有無や年齢、健康状態、介護に関する知識や技術、協力者の有無や頻度と健康状態、家族関係など

[6]個人因子に関する情報

- ・病前の性格やものの考え方の傾向、嗜好など

- ・趣味や社会活動、就労などの状況や経験など

③ ケアプラン原案作成

ご利用者さまや家族との面談で得られた意向を言語化し、同意が得られた内容を記載します。脳血管障害の後遺症の回復過程や経過などから、ご利用者さまや家族の心理的状況に配慮し、自立を支援するとともに意欲的に取り組める内容となるように留意しましょう。意向を踏まえた課題分析が求められます

特に、脳血管障害の発症に伴って、生活が大きく変化していることが多いため、生活の質の向上を念頭に置きながら、家族の介護負担にも配慮し、その軽減方法を検討しながら、在宅生活の継続性を意識する必要があります。

[1]解決すべき課題

生活ニーズを列挙したうえで、特にご利用者さまの希望や要望、悪循環の原因となるもの、生活上欠かせないものなどの優先順位を説明します。ご利用者さまや家族と合意に至らないものも出てきますが、潜在的なニーズについても必要性を意識できるように支援していきましょう。ご利用者さまが前向きになるような表現にし、説明できるようにしましょう。

[2]長期目標と短期目標

生活課題の解決に向けて、具体的で到達可能な目標設定が重要です。ご利用者さまや家族が理解しやすく、段階的かつ意欲的に取り組むことができる内容になっているか確認しましょう。また、サービス事業者にとっても、ケアプランにおいて設定しやすい内容となっているかは、各サービスにおける個別サービス計画の作成にも大きく影響します。

[3]サービス内容と種別・期間

サービス全体が自立支援に向けた内容になっているか、目標達成に向けたサービス種別の選択、内容になっているか確認します。特に生活機能の向上の可能性については、十分に検討しましょう。また、短期目標達成に必要な期間が妥当であるか、ご利用者さまのストレングスや家族の役割、インフォーマルサポートなど、多様な内容も併せて検討しましょう。

④ サービス担当者会議

ご利用者さまや家族の意向を踏まえつつ、医師からの意見(主治医意見書の内容を含む)やリハビリテーション専門職、看護師、栄養士等からの情報や助言を参考に、調整し同意が得られるように進めていきます。脳血管障害に限らず、退院・退所時には、在宅生活に向けたさまざまな調整が重要になってきます。そのため、入院中の早い段階で情報提供を行うとともに、退院・退所に向けたカンファレンスに出席するなど、必要な情報提供・共有に努めましょう。

⑤ サービス提供・介入

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション等を利用する際には、リハビリテーションマネジメントを踏まえて、居宅サービス計画(ケアプラン)と連動するよう調整しましょう。また、状況に応じて、医療のリハビリテーション計画の内容やリハビリテーションを含む各サービス計画同士の関連性も十分に把握する必要があります。

定期的に事業所からの報告を受けるとともに、問題が生じていないか確認しながら、モニタリングにつなげていきます。ケアマネジャーが介入することによって、ご利用者さま自身の生活も変化していくことがあります。どのような関与がどのような変化につながったかも考えていきます。

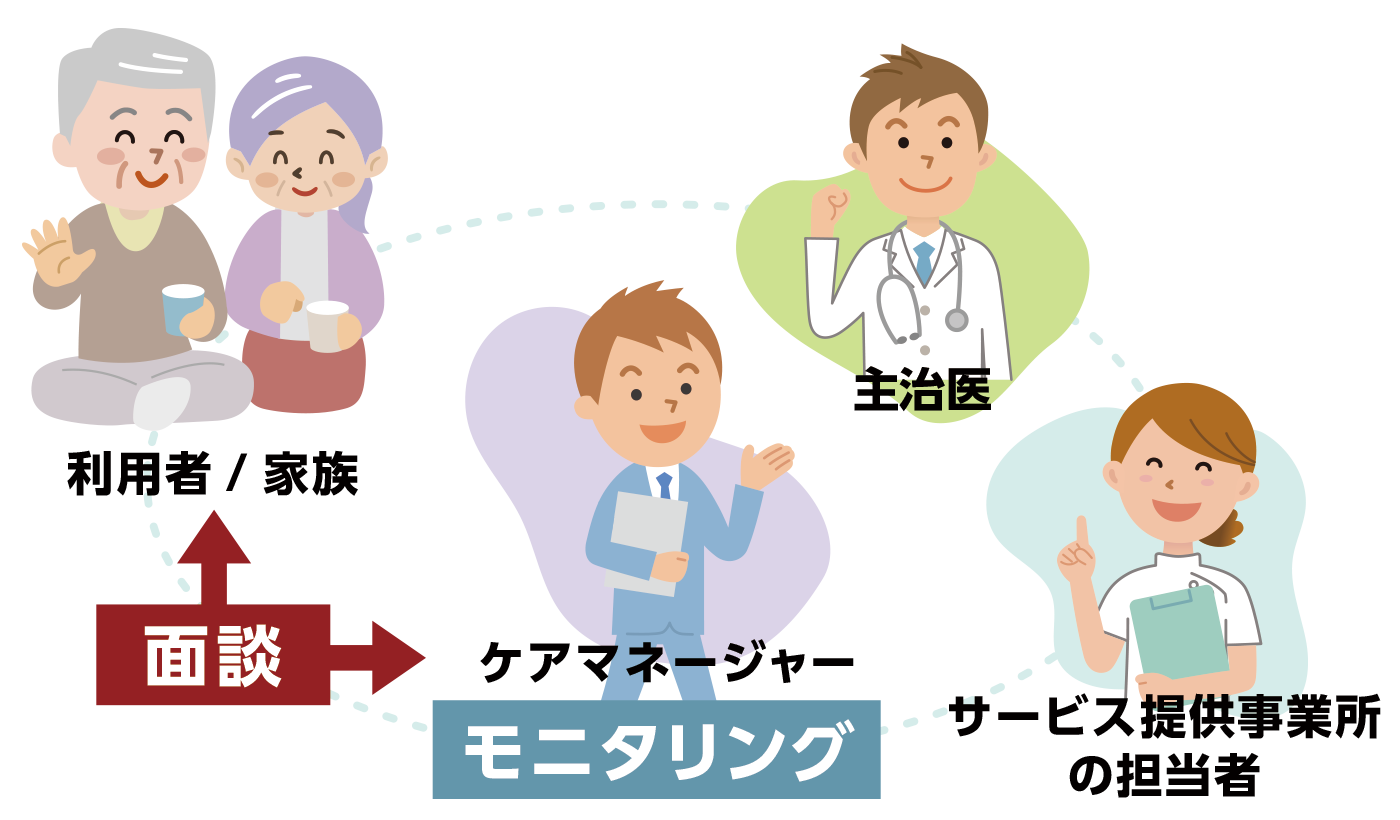

⑥ モニタリング

[1]サービスの提供状況

居宅サービス計画を基に個別サービス計画が作成された内容に沿って、サービスが提供されているかを把握します。訪問リハビリテーションと訪問介護など、サービス間の連携が必要なものは、その状況についても把握する必要があります。

[2]目標の達成状況

設定した短期目標がどの程度達成されているかを把握します。また、達成されていない場合は、その原因や修正の必要性を検討します。特に、リハビリテーションサービスを利用している場合は、ご利用者さまの心身機能や生活機能の改善などの効果について、専門職等の意見も踏まえながら、あらかじめ予測された内容であるかも含めて把握する必要があります。また、家族の生活状況についても、適切な介護ができているか、介護負担やストレスなどにも留意しましょう。

[3]サービス計画の修正の検討

モニタリングで達成できていない目標等は、再アセスメントの結果から、計画の修正の必要性を検討します。サービス事業所からの情報、主治医等の意見や助言も踏まえて、必要に応じて居宅サービス計画を修正します。生活機能向上プログラムなど、あらかじめサービス提供の期間等が設定されている場合は、その点も十分に考慮し、計画を継続する場合もその内容を確認し、ご利用者さまや家族に説明し合意を得ていきます。

地域包括ケアシステムへの展開

ご利用者さまが住み慣れた地域で暮らし続けるためには、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が一体となった地域包括ケアシステムが重要です。

① 住まい

ご利用者さまや家族の希望、生活機能などに基づいて、自宅はもとより施設など、さまざまな住まい方の検討が必要になってきます。特に脳血管障害のご利用者さまでは、病前の生活状況との変化が大きい場合が多いため、ご利用者さま本人の生活機能に応じ、能力の維持向上が図れる生活環境であることを考慮しましょう。

② 医療

ご利用者さまの疾病の状態、発症からの期間、関連する疾患の有無などに応じて、必要な医療が提供されているかが大切です。併せて、ご利用者さま本人の心身機能や能力の向上が十分に図られるように適切な助言・指導を得られているか、また連携が図られているかも、地域での生活を支えるうえで重要です。

脳血管障害の多くは、高血圧症や糖尿病などの疾患との関係性が高く、病状の悪化や再発のリスクを考慮した支援内容となっているか、またその支援に向けた課題がないかを検討します。

③ 介護

ご利用者さま本人の心身機能や能力の向上・維持に資するサービスが十分に提供できる体制であることが重要です。ご利用者さまの希望や状況に応じたリハビリテーションサービスや、他のサービスとの連携などを把握していきます。また、家族の介護負担の軽減を踏まえ、介護サービス以外のサポートも含めたサービスも検討します。

④ 予防

脳血管障害に伴い低下したさまざまな心身機能の維持・向上が図られる内容となっているか、特に、閉じこもりや生活不活発病に伴う心身機能や活動性の低下の防止について考慮していく必要があります。また、栄養リスクや口腔ケアを含めた生活全体に対する検討が必要になります。

⑤ 生活支援

ご利用者さまの生活上のお困りごとを解決するには、生活全般を通じた検討が必要となります。脳血管障害においては、身体機能や動作能力ばかりでなく、高次脳機能や心理面も含めた生活全般での暮らしにくさがないか検討していきましょう。また、介護保険以外のサービスやインフォーマルサポートなどを活用し、生活全体を支援していく必要性があります。

【地域包括ケアマネジメントの具体例】

- ・訪問看護と訪問リハビリテーションを組み合わせて自宅療養を支援。

- ・地域の交流サロンを活用し、孤立防止と心身の活性化を図る。

- ・地域ケア会議を活用し、多職種連携による課題解決を図る

ケアマネジャーは、ご利用者さまの「暮らし」を中心に据えた支援の調整役として、地域包括ケアマネジメントを推進する重要な役割を担っています。

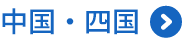

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください