-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋~疾患別ケアマネジメント事例~

【Vol.2】脳血管障害後のリハビリで生活を取り戻すための支援ポイント

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

脳血管障害では、片麻痺などの運動障害やさまざまな症状がみられ、これらの後遺症が残ると、日常生活に大きな影響を与えることになります。脳血管障害後のリハビリテーションは、後遺症をできるだけ軽減させたり、悪化を防止したりしながら生活への影響がなるべく少なくなるように、さまざまな運動や練習を行い、機能回復だけでなく、日常生活活動(ADL)の向上はもちろんのこと、意欲の回復も含めた生活全般でのアプローチにより、生活の質(QOL)を高め、社会復帰を果たすことが目標となることから、リハビリテーションによる支援が重要となります。今回は、リハビリテーションの基本概念、多職種との連携のポイント、在宅復帰後の支援方法などを紹介します。

(1)脳血管疾患の種類と主な症状

■リハビリテーションとは?

病気やけがなど、さまざまな疾患が発症し、治療を受けた後、社会復帰のために行う訓練を総称して「リハビリテーション」といいます。

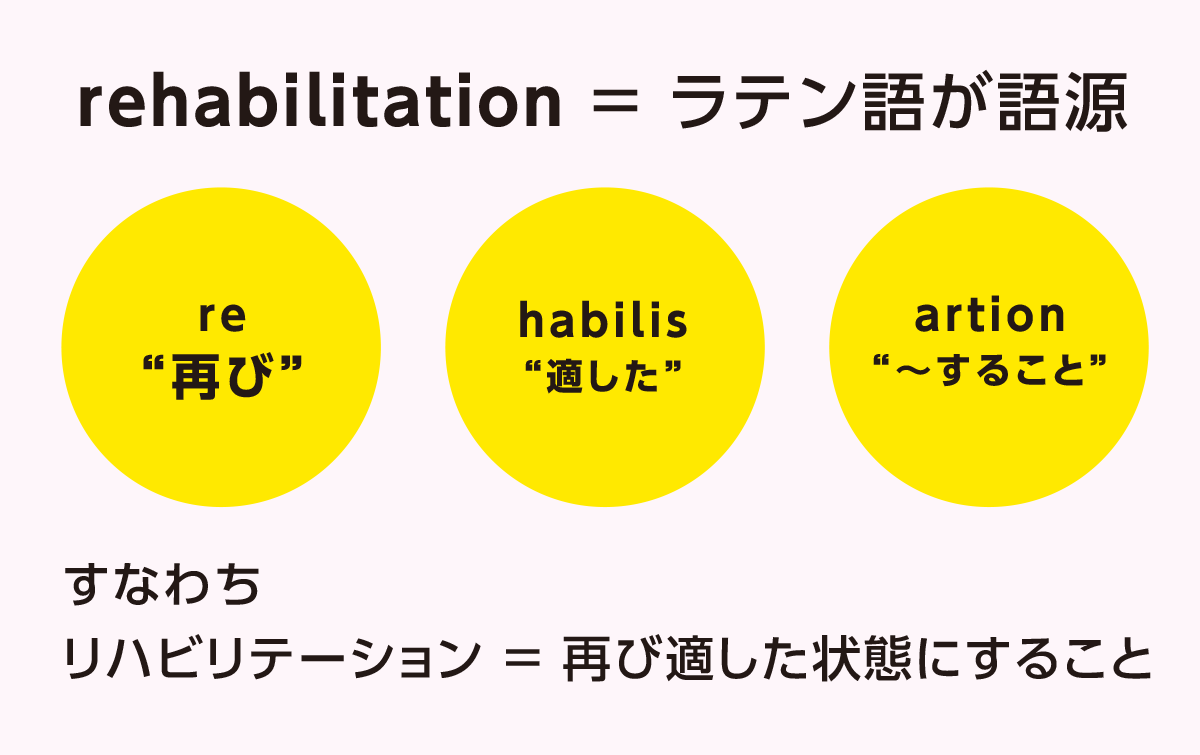

リハビリテーション(Rehabilitation)は、ラテン語で「re(再び)」「habiris(適した)」という語源から成り、発症以前と変わらない水準の生活をめざすことを意味しており、単なる「機能回復」だけではなく、心身の回復と社会参加を目的とした包括的な支援を意味します。

■リハビリの3つの側面

・医学的リハビリ(身体機能の回復、筋力強化、可動域の拡大 など)

主に病院や診療所において、医師や看護師をはじめ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなどの医療専門職が連携して行い、それぞれの専門職が、患者の心身機能の維持・向上・予防における目標を持ち、その目標を達成するために治療などが行われます。

・社会的リハビリ(職場復帰、日常生活への適応 など)

病院を退院した後の家庭生活や地域、職場などの社会的な環境において、障害がありつつも社会環境に適応できるように支援していきます。また、地域社会の中で利用できる社会資源を積極的に活用することによって、経済的・社会的な負担の軽減も行います。

・心理的リハビリ(精神的安定、社会とのつながり など)

病気やケガ、障がいなどによって、認知機能や心理面に困難を抱えているご利用者さまに対して、ご家族やご本人の心理的安定を援助しながら、日々のリハビリテーションや社会生活が円滑に送れるように心理社会的な支援を行います。

リハビリテーションのゴールは、単に歩けるようになるというようなことではなく、ご利用者さまが自分らしい生活を送ることができるようにすることです。その目標に向け、ケアマネジャーはリハビリテーションの計画に深く関わり、生活全体を見据えた支援を考える必要があります。

(2)脳血管疾患におけるリハビリテーションの特徴

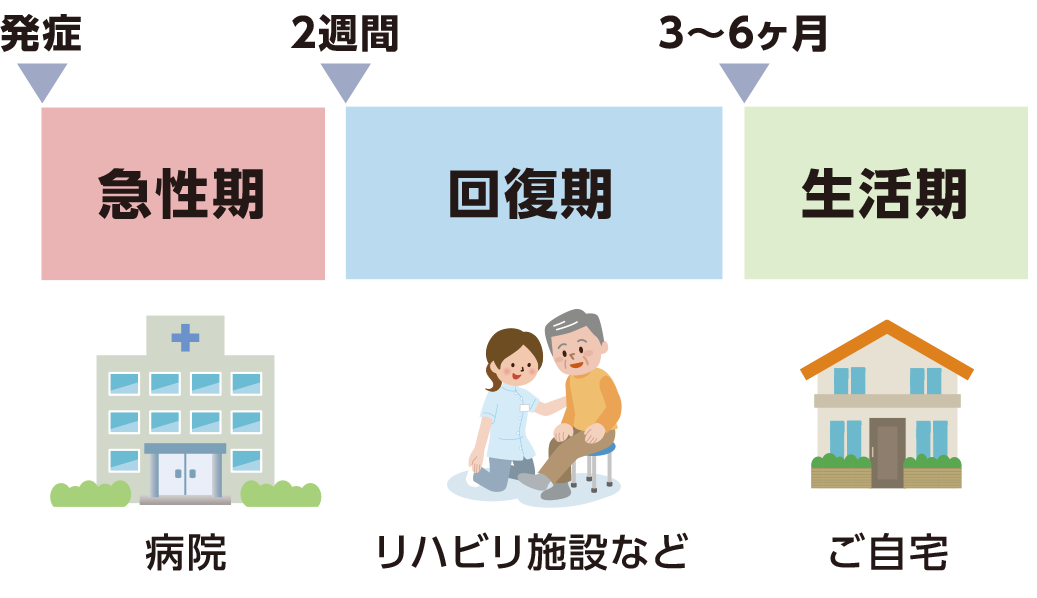

一般的に脳血管疾患のリハビリテーションは、回復の段階に合わせて「急性期」「回復期」「維持期(生活期)」の3段階に分けられます。

それぞれのリハビリテーションによる機能回復・生活機能についての予後予測を確認します。また、ご利用者さまの心身機能・能力等を評価したり、環境調整を行うリハビリテーションチーム(リハビリテーション専門医・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)のそれぞれの役割、技師装具士の役割の確認、情報共有、連携が重要となります。

① 急性期(発症~約2週間)

●病院でのリハビリ開始(早期リハビリが重要)

●退院後の生活に向けたプランの作成

例:「リハビリ病院へ転院できるか」「在宅復帰の可能性を考慮する」など

急性期とは、発症してから2週間ぐらいまでの期間を指し、この間に行う急性期リハビリテーションは、重大な合併症が起こっていない限り、できるだけ早期から開始します。急性期リハビリテーションの主な視点は、全身状態の管理と廃用症候群や血栓等の合併症予防です。まずは、良肢位(関節が動かなくなった場合でも、日常生活に支障の少ない肢位)の保持や関節可動域の訓練などを行いながら、状態が落ち着いてきたら、座位や嚥下の練習を開始し、徐々に立位や歩行へと進んでいきます。心臓病や血圧変動などが起こる可能性があるため、専門医の指示を受けながら行います。

[スクリーニング]

急性期から回復期に移る前に、意識状態、感覚障害、運動障害がどの程度あるかをみていきます。血圧・呼吸・脈拍などのバイタルサインや脳血管障害以外の疾患の状況もみながら、回復期リハビリテーションへと移行してよいか判断します。

② 回復期(発症後2週間~6か月)

●専門病院や施設で集中的かつ包括的なリハビリを実施

●生活機能回復を目的とした訓練、ADLやIADLの

改善と社会復帰を目指す

例:「歩行訓練」「嚥下リハビリ」「作業療法」など

日常生活に必要な基本的な動作や歩行、衣服の着脱や食事、排せつや入浴などの動作ができるように練習していきます。この時期になると、ベッドからの起き上がりや立ち上がりができるようになるなど、ADLにも変化がみられます。また、後遺症がはっきりする時期のため、それを踏まえた上で適切なリハビリテーションを実施します。運動障害や言語障害、高次脳機能障害の回復を図りながら、実際の生活場面での調理や洗濯、作業の習得の練習も行っていきます。ほとんどの場合、リハビリテーション専門の病院や病棟に移って行うことになります。

③ 維持期(発症後6か月以降)

●在宅生活維持でのリハビリ継続が重要

●生活の中で活動の機会を増やす生活の質の向上を目指す目的の支援

例:「訪問リハビリ」「デイサービスでの運動プログラム」など

心身機能やADLが改善してくると、状態に合わせて住宅改修や福祉用具等を活用しながら、自宅での生活に戻ることになります。自宅での生活が難しい場合は、介護老人保健施設等の施設でリハビリテーションを継続する場合もあります。

維持期は生活期ともいわれ、歩くことはもちろん、食事やトイレになど、実際に生活すること自体がリハビリテーションとなります。ご利用者さまの能力に応じて、できることを行っていくことのセルフマネジメントへの移行が大切です。退院退所の後、生活状況が改善することもよくありますが、家族が干渉しすぎて回復してきた機能が低下したり、無理をして転倒し骨折したりすることも少なくありません。特に、退院退所後の3か月程度は十分に注意が必要です。

■ケアマネジャーの役割

- ・退院前からリハビリ計画を確認し、スムーズな在宅復帰をサポートする

- ・ご利用者さまの状態に応じたリハビリサービス(訪問リハ・通所リハ)の提案

- ・リハビリ病院や医療職との情報共有を密にし、生活の質の向上を目的としたプランを調整

(3)リハビリテーションマネジメント ~活動と参加に焦点を当てる~

① リハビリテーションマネジメント

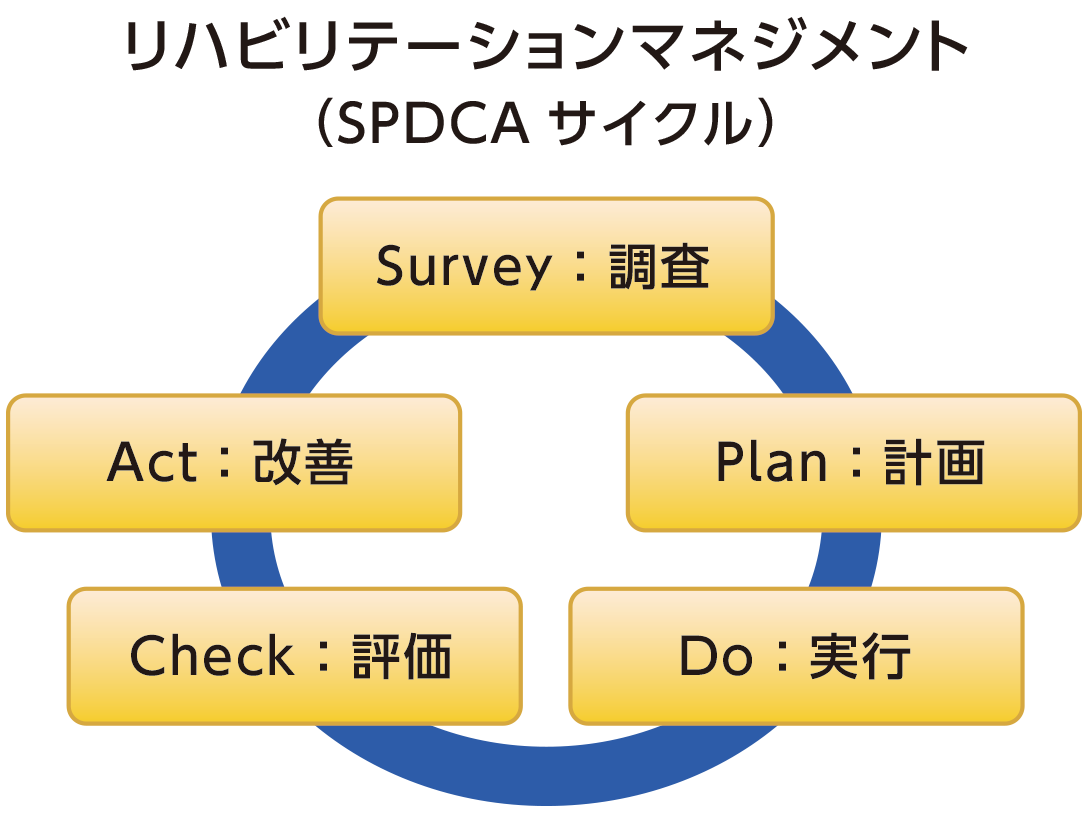

リハビリテーションマネジメントとは、高齢者の生活機能を回復させるリハビリテーションをバランスよく実施することを目的としています。調査(Survey)、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の「SPDCA」サイクルの構築を通じて、心身機能、活動及び参加について、バランスよくアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することで、質の高いリハビリテーションの提供を目指すものです。

② 活動と参加に焦点を当てる

「心身機能」「活動」「参加」にバランスよく働きかける効果的なリハビリテーションの提供を推進するため、「活動」と「参加」に焦点を当てた生活行為向上リハビリテーション実施加算(通所リハビリテーション、介護予防リハビリテーション)、移行支援加算(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)が位置づけられています。

集中的リハビリテーションによる機能回復と移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、ご利用者さまのADL(日常生活動作)及びIADL(手段的日常生活動作)を向上させ、通所介護等に移行させます。

また、生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション(生活行為向上リハビリテーション)は、加齢や廃用症候群等により生活機能の一つである活動のための機能が低下したご利用者さまに対してその機能を回復させ、生活行為の充実を図るための目標と、その目標を踏まえた6か月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施します。

■身体機能だけでなく「生活の中での活動」を意識する

リハビリテーションは、単に筋力をつけるだけではなく、実際の生活で「何ができるようになるか」に焦点を当てる必要があります。

例えば:

●目標:歩けるようになる → 買い物のための外出や知人との交流ができるようになる

●目標:嚥下機能の改善 → 好きなものを安全に食べられる

■ケアマネジャーの役割

・リハビリテーションで得た能力を日常生活でどう活かせるかを考え、生活環境を整える

・ご利用者さまの「やりたいこと」「目標」を尊重し、生活の向上に向けた適切なリハビリを提案する

・認知症高齢者のリハビリテーションで配慮すべき点(認知症を伴う脳血管障害の方は、リハビリテーションの効果が出にくくなることがある)

(4)認知症高齢者のリハビリテーションの課題

認知症高齢者に対しては、心身機能、活動及び参加の維持または回復を図るにあたり、認知症高齢者の状態によりきめ細かく配慮し、より効果的なリハビリテーションの提供を促進するため、通所リハビリテーションに認知症短期集中リハビリテーション実施加算が位置づけられています。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症のあるご利用者さまの認知機能や生活環境を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境または家庭環境へ適応するなどの能力)を最大限に活かしながら、ご利用者さまの生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施します。

■認知症高齢者のリハビリテーションの課題

・リハビリテーションの指示の理解が困難な状態にある

・新しい動作を覚えるのに時間がかかる

・理解力不足によるリハビリテーションの拒否

■ケアマネジャーの役割

・尊厳のある対応とご利用者さまの尊重

・単純な動作を繰り返しながら、無理なく取り組める環境を整える

・家族にリハビリテーションの重要性を説明し、協力を促す

・認知症対応の専門職(認知症ケア専門士・作業療法士)と連携する

(5)退院時・在宅支援のための多職種連携と家族支援

脳血管障害により介護が必要になった人は多くの場合、医療機関での入院治療やリハビリテーションをはじめ、病気の再発や合併症の悪化を防止するためにも継続的な治療が必要となります。心身機能の状態やADLの状況、医療的ケアの必要性などから、医師や歯科医師、看護師やリハビリテーション専門職等を含めた多職種での連携や協働が重要になってきます。

医療との連携や協働を進めていくためにも、病気や医療に関する最低限必要な知識を持ち、医療サイドからの必要な情報を定期的、あるいは適切な時期に受け入れる体制を整えることが大切です。また、医療機関では生活での視点が抜けがちとなるため、日頃の生活状況や病気に対する不安、服薬状況などの情報については、必要に応じて提供していきましょう。診察の際に同席するなど、医師や看護師と顔見知りになることも時には必要になってきます。

■退院時の連携ポイント

・リハビリテーション病院と情報共有し、退院後の生活環境を調整

・家族の介護負担を考慮し、必要な福祉用具を準備

・在宅でのリハビリテーションサービスの導入(訪問リハ、通所リハ)

・サービス事業者との連携

■在宅での家族支援

・介護負担を軽減するためのデイサービス利用を提案

・福祉用具の活用を勧め、安全な住環境を整備

・家族がリハビリテーションをサポートできるよう、簡単な動作訓練を伝える

社会資源の活用と支援策

脳血管障害を抱えたご利用者さまは、経済面など社会生活全体で大きな影響を受けることになるため、さまざまな制度や社会資源を活用できるように準備しておく必要があります。

■利用できる社会資源

① 障害者手帳

介護サービスや経済的支援が受けられる

障害者手帳の交付を受けることで、各種の税金や公共料金等の控除や減免をはじめ、ヘルパーサービスなどの障害福祉サービスを利用することができます。サービスの対象者や内容は、各自治体により異なる場合があるため、確認が必要です。また、介護保険サービスにて同等のサービスがある場合は、介護保険サービスを優先することになります。

② 障害福祉サービス

訪問介護や移動支援、就労支援など

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスには、入浴や排せつ、食事支援、あるいは創作的活動や生産活動の機会を提供する「介護給付」と、生活の自立や就労をめざす「訓練等給付」があります。また、市区町村が地域特性やご利用者さまの状況を踏まえた、地域生活支援事業を行っています。

③ 日常生活自立支援

金銭管理のサポート

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人に対する援助として「日常生活自立支援事業」があり、ご本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理をサポートしてくれます。

④ 成年後見制度

判断能力が低下した場合の法的支援

「成年後見制度」は、判断能力が低下したご利用者さまの財産管理や福祉施設の入退所など、生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助することができます。

■ケアマネジャーの役割

・ご利用者さまの状況を把握し、課題に応じた社会資源を提案し、手続きのサポートを行う

・自治体や福祉窓口と連携し、必要なサービスの導入を支援する

ケアマネジャーは、社会資源の調整によってこれらの制度の情報提供と支援を行い、ご利用者さまがより安心して生活できる環境を整え、在宅生活の質の向上への支援が求められます。

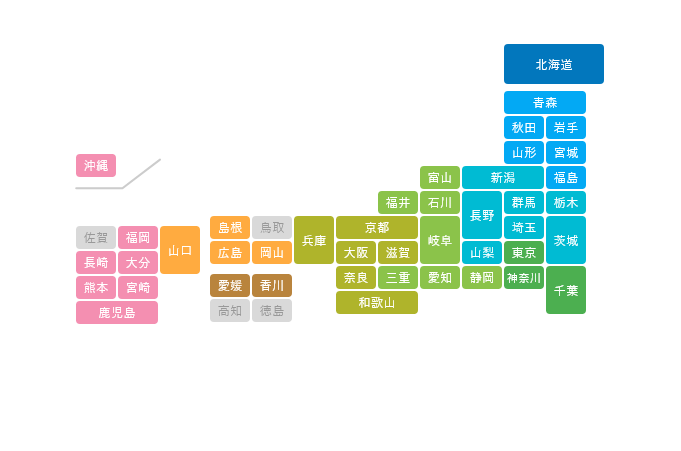

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください