-

ホーム

-

商品を探す

-

店舗を探す

-

ご利用案内

-

介護のお役立ち情報

-

採用情報

-

加盟店募集

-

おすすめ商品・特集一覧

-

ケアマネジャーさん向けページ

-

公式SNS

-

お問い合わせ

-

サイトについて

ケアマネジャーさんの知恵袋 ~疾患別ケアマネジメント事例~

【Vol.1】脳梗塞・脳出血の種類と特徴を理解する

監修:看護師・主任介護支援専門員

雨師 みよ子

脳血管疾患は、高齢者の要介護状態となる主要な原因の一つです。厚生労働省のデータによると、介護が必要となる主な原因を見ると脳血管疾患が第2位に位置し、特に在宅生活の現場では脳梗塞や脳出血後の支援が求められるケースが多く見受けられます。ケアマネジャーとして、脳血管疾患の種類や特徴を正しく理解し、本人が望む生活の実現に向けた活動・参加において、医療やリハビリ職とのスムーズな連携を図ることで、より良いケアプランの提供につなげることができます。今回は、脳血管疾患の理解と治療について紹介します。

ワンポイントメモ

脳血管疾患は要介護原因の第2位

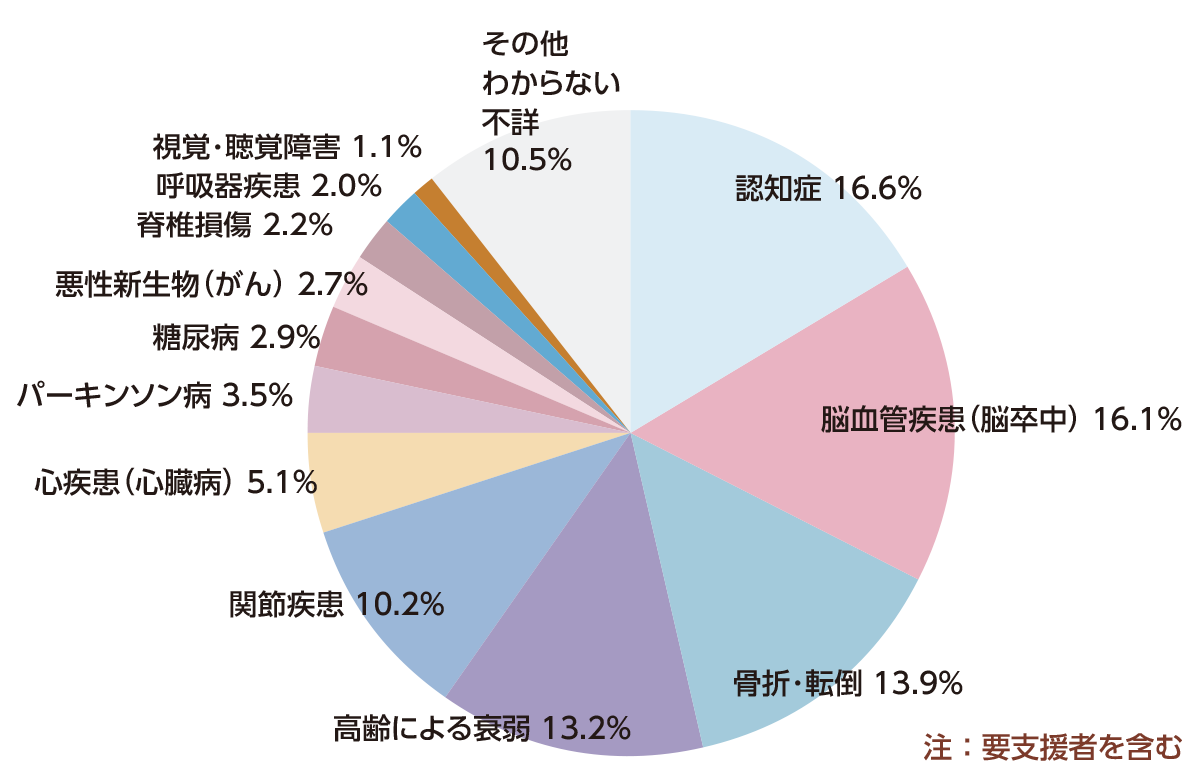

厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2022年)によると、要介護となる主な原因は「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」「骨折・転倒」の順となり、「脳血管疾患(脳卒中)」は、全体の16.1%を占めています。「脳血管疾患(脳卒中)」は、後遺症など高齢者の生活に大きな影響を与える疾患です。ケアマネジャーは、医療と介護の両側面から適切な支援を行う必要があります。

[出展]厚生労働省「国民生活基礎調査(2022年)」

(1)脳血管疾患の種類と主な症状

脳血管疾患(Cerebrovascular Disease)は、脳の血管に異常が生じ、血流が滞ることで発症する疾患群です。脳血管疾患は、運動障害や認知症などの精神障害の主な原因の一つとして、高齢者が介護を受けるきっかけとなりやすい疾患であり、ケアマネジャーが担当することが多い疾患の一つです。また、脳血管疾患はさまざまな後遺症を引き起こしたり、再発しやすいといった特徴もあり、ケアマネジメントを行う上で、十分に留意しておく必要があります。特に高齢者に多く、発症後のリハビリや日常生活支援が不可欠となります。代表的なものは以下の3つです。

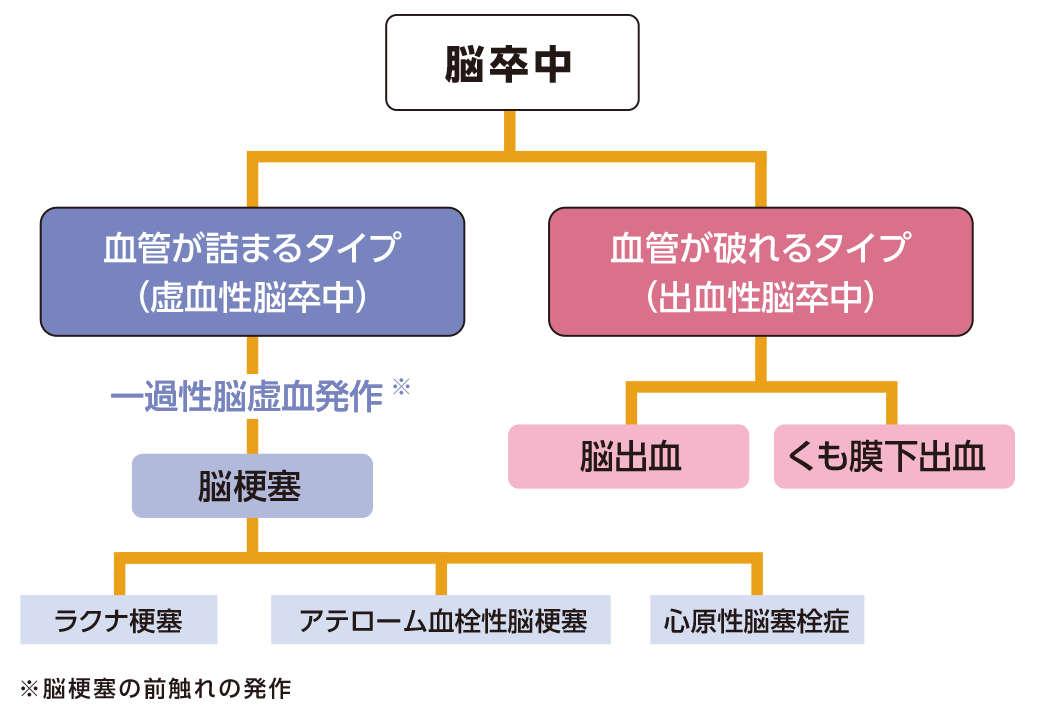

① 脳梗塞(虚血性脳卒中)

何らかの原因で脳の血管が詰まり、血流が遮断されることで脳細胞が壊死する疾患です。動脈硬化や心房細動(不整脈)などが原因となることが多く、ゆっくりと症状が進行するケースが見られます。脳梗塞は、その起こり方によって、さらに「ラクナ梗塞」「アテローム血栓性脳梗塞」「心原性脳梗塞」に分類されます。

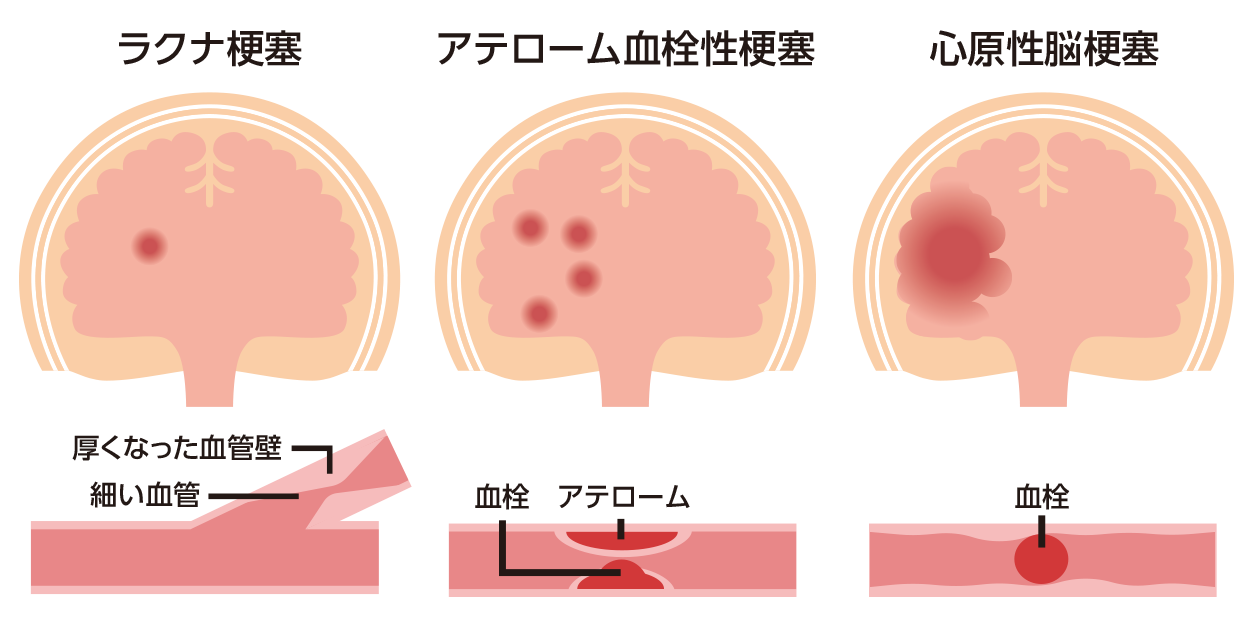

[1]ラクナ梗塞

ラクナ梗塞は、脳の深部に出来る比較的小さな脳梗塞で、脳の細い血管に長い間強い圧力がかかり続け、血管壁が徐々に厚くなり血液が通りにくくなることで、たくさんの血管が詰まってしまった状態です。これが多発すると気づかないうちに認知機能が低下し、脳血管性認知症になります。

[2]アテローム血栓性脳梗塞

脳の太い動脈に動脈硬化が起こり、血栓ができて血管が詰まることで発症する脳梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞の原因であるアテローム動脈硬化は、血管壁にコレステロールの塊が付着して生じます。高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などの生活習慣病が原因といわれています。梗塞する範囲が大きく重症化しやすいことが特徴です。

[3]心原性脳梗塞

心臓の中でできた血栓が頸動脈を通って脳の太い動脈を詰まらせ起こる脳梗塞で、それが脳に飛んで太い血管に詰まり重症の脳梗塞を起こします。これらの原因となるのが、不整脈の一つである「心房細動」や「洞不全症候群」、または「急性心筋梗塞」などの心臓病です。

■主な症状

- ・片側の手足の麻痺やしびれや顔の半分が突然うごかなくなる

- ・言語障害(言葉が出にくい、理解しにくい)呂律が回らなくなる

- ・ふらつき、歩行障害

- ・感覚が鈍くなる

- ・意識状態の低下

- ・視野の一部が欠ける など

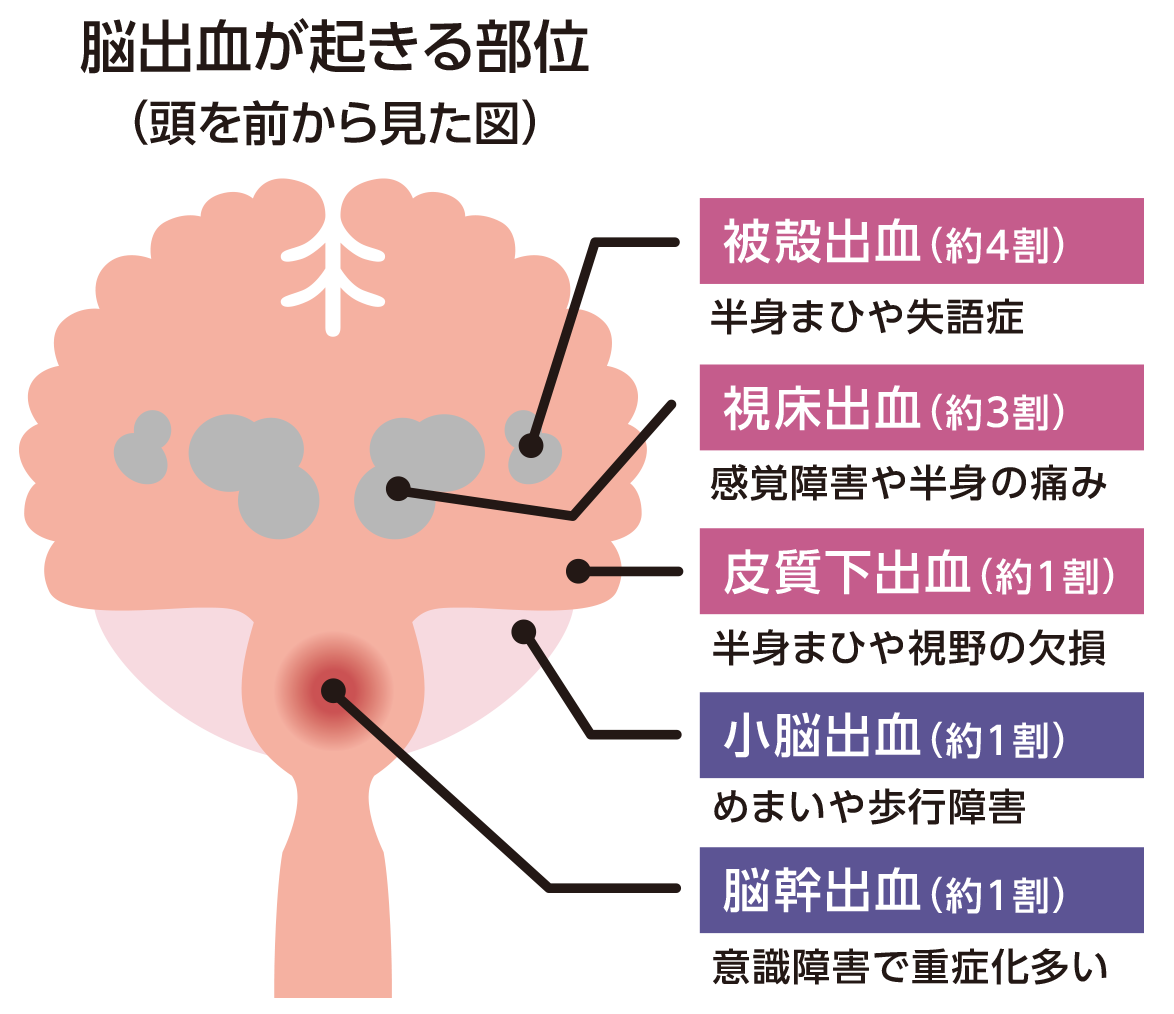

② 脳出血(出血性脳卒中)

脳の血管が破れて出血し、脳組織が損傷を受ける疾患です。高血圧が主な原因とされ、発症は突然で重症化しやすいのが特徴です。脳出血によって起きた障害は後遺症になることが多いので、予防が最も重要といわれています。

■主な症状

- ・突然の激しい頭痛

- ・意識の低下、昏睡状態

- ・嘔吐を伴うケースが多い

- ・手足の麻痺、感覚障害 など

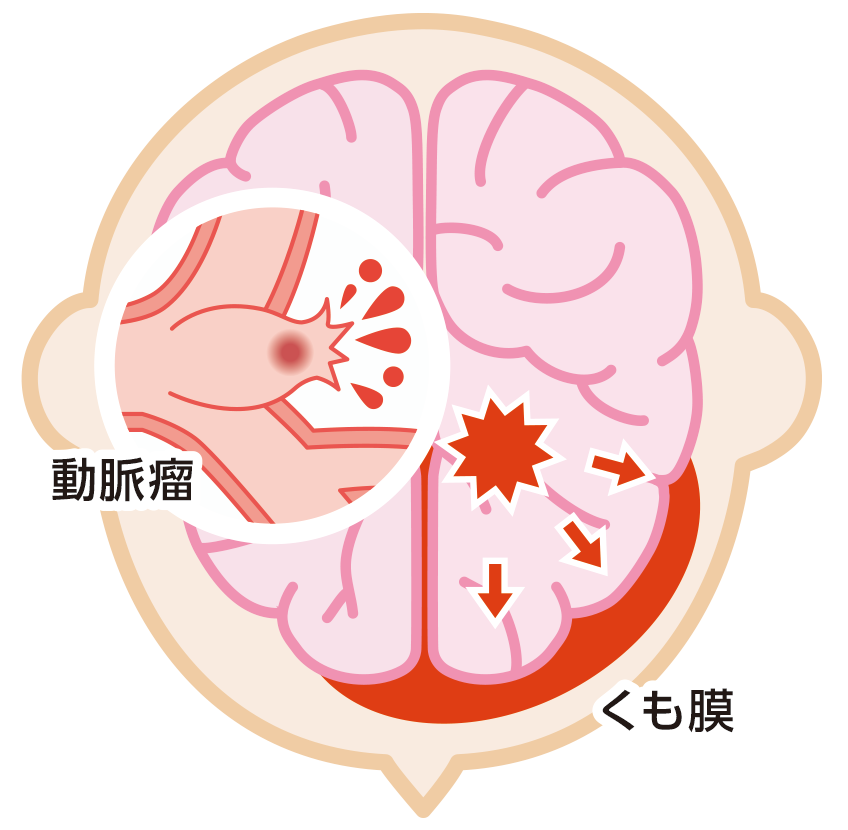

③ くも膜下出血

くも膜下出血は、脳の表面を覆うくも膜と脳の間に出血が生じる疾患で、動脈瘤の破裂が主な原因です。破裂直後に重篤な状態になることが多く、出血が少量の場合でも、脳動脈瘤から再出血する危険性が高く、できるだけ早く脳動脈瘤の治療を行うことが重要です。

■主な症状

- ・突然の激しい頭痛(「ハンマーで殴られたような痛み」と表現されることも)

- ・嘔吐や意識障害

- ・けいれん発作を伴う など

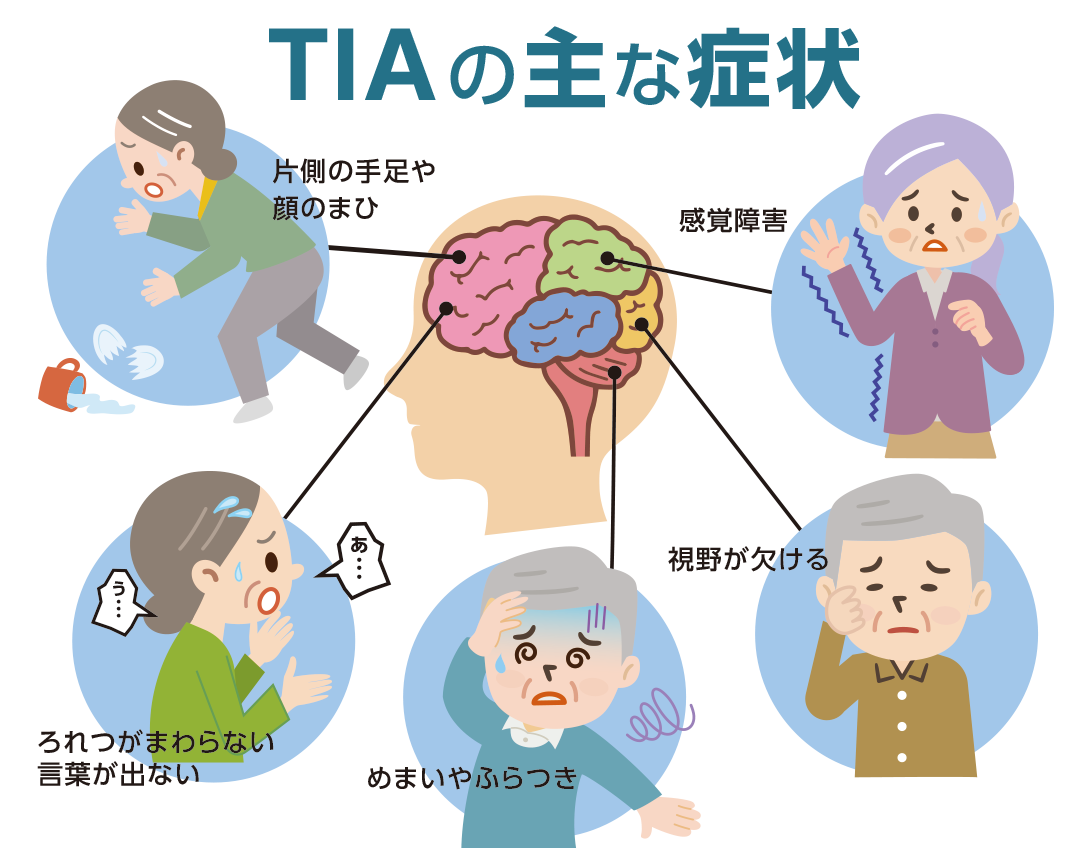

前兆として症状が現れる「一過性脳虚血発作(TIA)」

脳梗塞の中には、前兆として症状が現れることがあり、これを「一過性脳虚血発作(TIA)」といいます。TIAは、一時的に血栓が脳の血管に詰まることで起こり、多くの場合は数分(2~15分)、長くても24時間程度で症状が消失というのが定義でしたが、最近は持続時間を問われません。これは詰まっていた血栓が溶けることで、血流が回復することによります。しかし、症状がなくなってもTIAが起こるということは、その後に脳梗塞になる危険性がかなり高いということを表しています。TIAの症状が出たら、すぐに検査を受けて対処することが大切ですので、支援のポイントとして押さえておきましょう。

■TIAの主な症状

- ・手足に力が入らない

- ・重いめまいがする

- ・いつになく激しい頭痛がする

- ・明らかに普通ではない感じの頭痛が突然起こる

- ・手足や半身が突然しびれた

- ・ろれつが回らない、言葉が一瞬出てこなくなる

- ・片側の視界が一時的に真っ暗になる

- ・物が二重に見える

脳梗塞、くも膜下出血、脳出血は重度化すると死に至ることがあり、発症早期の治療がとても大切です。また、治療がうまくいっても後遺症が残るケースがあり、リハビリテーションでは、発症から3か月でどこまで回復するかが在宅生活の目安になるといわれています。ケアマネジャーはこれらの疾患の特徴を正しく理解し、ご利用者さまの病態や健康状態を把握することで、適切なケアプランの作成を行いましょう。

(2)脳血管疾患の治療方法

脳血管疾患は、発症直後の対応が生命を左右するため、早期に適切な治療を受けることが最も重要です。脳血管疾患の治療は、「脳梗塞」と「脳出血」では異なり、多くの場合はなんらかの後遺症が残存するため、治療を行う「急性期」と、リハビリテーションを行う「回復期」の2つに大まかにわけられます。

① 脳出血の治療

脳出血の治療は、「薬物療法」と「外科療法」があり、治療方法の決定は、ご利用者さまの年齢や症状など、さまざまな状態によって判断されます。脳の出血の範囲が小さい場合や、手術ができない場合は「薬物療法」を行い、出血の範囲拡大や脳への損傷を防ぎます。血腫が大きく、意識障害が見られ、脳ヘルニアの可能性がある場合などには、「外科療法」による治療が必要となる場合があります。意識清明かつ脳ヘルニアを示す所見がない場合は、手術による症状の軽減が見込めないため、内科的治療を継続しながら、経過観察となります。

[1]薬物療法(手術を行わない治療)

- ・血圧管理(降圧薬による血圧のコントロール)

- ・けいれん予防薬の投与

- ・頭蓋内圧を下げるための点滴治療

- ・リハビリテーションによる機能回復支援 など

[2]外科療法

- ・血腫除去術:脳内に溜まった血液を取り除き、圧迫を解消する手術

- ・脳室ドレナージ:脳室内に溜まった血液を排出し、脳圧を下げる処置

② 脳梗塞の治療

脳梗塞の治療には、薬と外科手術をうまく組み合わせて患者さんの状態に応じた治療を行います。発症からの時間経過によって選択肢が変わります。発症してから1~2週間までの急性期治療が極めて重要で、中でも発症してから3~6時間ぐらいまでを「超急性期」といい、治療方法を左右することがあります。血管が詰まり血流が途絶えるとその血管から酸素や栄養を得ている脳細胞は壊死してしまい、その状態が続くことで脳細胞の壊死がどんどんと広がってしまうため、この状態の脳細胞をいかに救えるかが急性期脳梗塞の治療の大切なところです。なるべく早く適切な治療を開始することが、後遺症を軽くすることにつながります。

急性期脳梗塞の治療では、「薬物療法」が行われます。薬物療法には、「抗血栓療法」を中心に、「抗浮腫療法」「脳保護療法」などの方法があり、抗血栓療法には、「血栓溶解療法」「血栓回収療法」「抗血栓療法」があり、脳梗塞の種類に合わせて治療が決定されます。

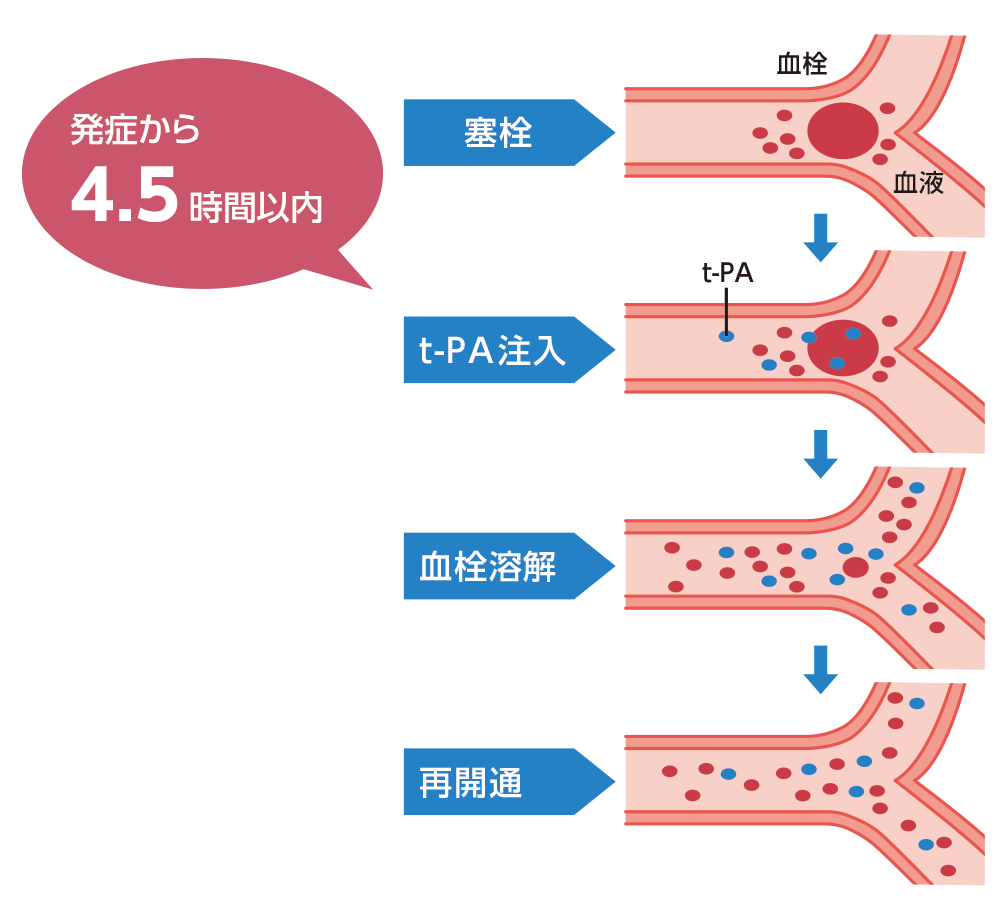

[1]血栓溶解療法(t-PA療法)

発症から4.5時間以内の急性期脳梗塞に対する標準的な治療です。t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)という薬を静脈投与し、脳の血栓を溶かし、再度血液が流れるようにします。

検査に時間がかかるため(1時間程度)、この治療を受けるには少なくとも3.5時間以内に病院に着いている必要があります。

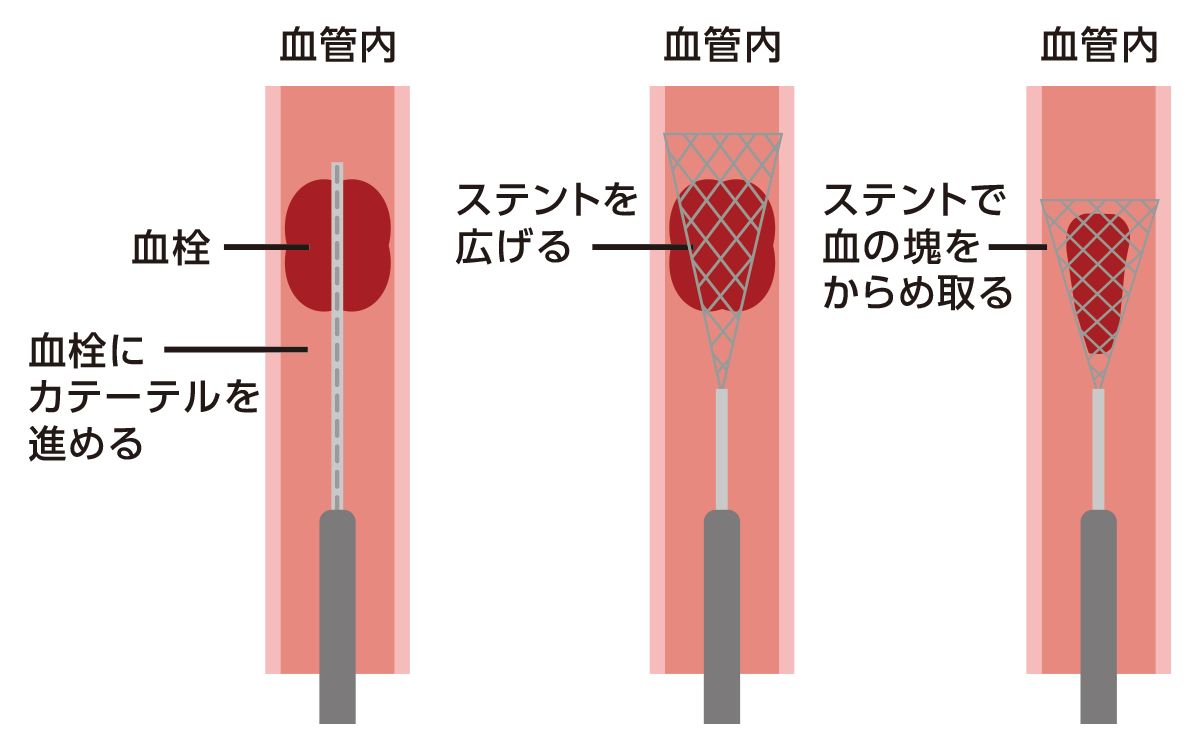

[2]血栓回収療法(カテーテル治療)

発症から6~8時間以内であれば、血管内にカテーテルを挿入し、血栓を直接取り除く治療が行われます。ステントと呼ばれる網のような機器を頭の血管の中で広げて、詰まった血栓を「地びき網」のようにからめ取る方法です。発症24時間以内で「内頚動脈」または「中大脳動脈水平部」という太い血管が詰まっている場合、t-PA治療に引き続いて血管内治療を行ったほうが後遺症が少なくなることが分かっています。

[3]抗血栓療法(予防的治療)

脳梗塞の再発予防として、脳血管の血流回復、あるいは血管閉塞の予防のために抗血栓療法が行われます。心臓以外の原因(血管由来)の場合は抗血小板薬(アスピリンなど)を、心臓が原因の場合は抗凝固薬(ワルファリンなど)を投与します。

ケアマネジャーは、ご利用者さまがどの治療を受けたのかを把握し、医療職と連携しながら適切なケアならびに病変に応じたリハビリテーションの提供が求められます。

兆候を「FAST」チェックで早期発見!

脳卒中の兆候を早期に発見するためには、典型的な症状を発見し、早期治療につなげるための合言葉「FAST(ファスト)」が有効です。アルファベットのそれぞれが脳卒中の早期発見の4つのポイントを表現しています。ご利用者さまへの訪問時や家族への指導に活用しましょう。

F(Face:顔の麻痺)

顔の片側、特に口角が下がったり、左右対称ではなく歪みがあるかを確認します。「イー」としてもらったら左右の動きの違いがわかりやすくなります。

A(Arms:腕の麻痺)

両腕を水平に前に伸ばしてもらい、そこで保持してもらい、片方が下がってしまわないかを確認します。

S(Speech:言葉の異常)

簡単な文章を繰り返してもらい、言葉が不明瞭でないかをチェックします。ろれつが回らない、言葉の名前などが出てこない、思ったことと違った返答をしたりするなどの症状を見ます。

T(Time:発症時刻の確認)

上記のような症状が一つでも確認されたら、すぐに救急車を呼びます。また、いつ症状が出たか発症時刻を記録しておきましょう。

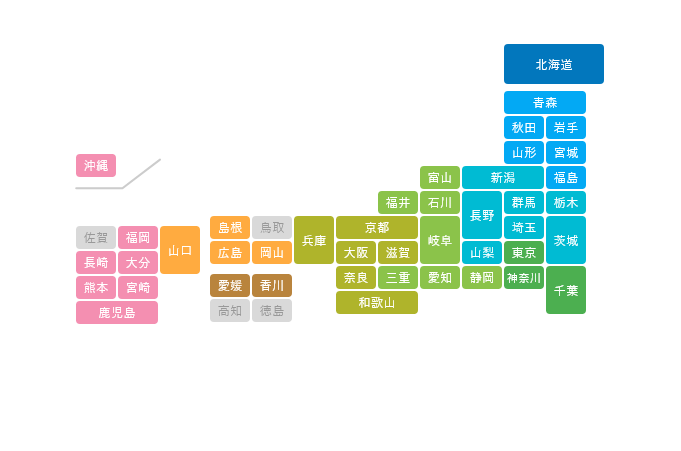

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください

店舗検索

Search Store

地図をクリックしてください