新田恵利さんインタビュー。

知る、備えることが、

不安軽減の近道。

大切な準備のひとつ。

その重要性について教えてもらいました。

新田恵利(にった・えり)さんタレント母親の介護体験を元に、介護についての講演会を行う。2023年に淑徳大学総合福祉学部客員教授に就任。著書は『悔いなし介護』(主婦の友社)。

「介護のことは、私も最初は何ひとつわからず、準備も心構えもなかったんですよ。それが3週間前までは普通に歩いていた母が、突然骨粗鬆症による圧迫骨折で〝立てない、歩けない〞要介護の状態になって……。そのとき真っ先に頭に浮かんだのが、『介護のことがすべてわかる〝マニュアル〞が欲しい!』でした」と、新田恵利さん。

それが2014年、今から11年前のことだ。今でこそ、大学や講演会で〝親の介護〞についての知識や情報、体験談を語っている新田さんだが、当時はあまりにショックで「どこに相談を?」「何が必要?」「何から始めればいい?」と焦るばかりだった。

「介護の相談については、まず親が住んでいる地域にある『地域包括支援センターで相談』が正解です。私の場合も地域包括支援センターに問い合わせて、ようやく介護サービスを受けるために必要な手続きが進み、スタート地点に立てました」

そこから担当してくれるケアマネジャーが決まるとケアプランを作成してくれ、必要な福祉用具も教えてくれる。新田さんの母親は要介護4の状態だったため、介護ベッド、防水加工されたマットレス、シーツ、サイドレール、介助バー、サイドテーブルが必要に。それぞれの費用は、当時も介護保険で月々数百円程度で借りられた。

「もうひとつ知っておきたいのが、地域包括支援センターでは介護がまだ必要でない段階でも、高齢者の生活に関する困りごとの相談に乗ってくれること。何かあったときのためにも、親の居住地域の地域包括支援センターの電話番号を調べておくと安心ですよ」 大の仲良しだった母親と一緒に。

大の仲良しだった母親と一緒に。

「車椅子で外出も楽しみました」試行錯誤するのは当然。

どうか焦らないで。実際に介護が始まってからは、どんな場面で戸惑ったのだろう?

「最初の頃は、母にとっても私たちにとっても初めての経験で、半年ほどは試行錯誤の毎日でした」

たとえば、車椅子ひとつとっても種類がたくさんあり、介護される人の体形や体の状態に合っているかは実際に試してみないとわからないという。

「車椅子だと0.5㎜程度の段差であっても体に大きな衝撃を感じることがあるんです。また、介護をする人にとっても同じ。うちの場合、母を車椅子で病院に連れて行くのは兄の役割だったんですが、兄は身長が185㎝と高く、車椅子の手押しハンドルが低い位置にあると『腰が痛くなる』と嘆いていました。結局、うちは母も兄もラクに使える車椅子が見つかるまで、3回取り換えましたね」

ほかにもベッド周りに置く身の回り品、掛け布団、着替えなど、毎日の生活に必要なものは、母親が快適に過ごせるよう工夫を重ねていったという。

新田さんの母親の介護は、在宅で看取るまで6年半。できることはやり切り〝悔いなし介護〞だったという。その体験を講演会などで話しているうちに、介護については「親子で話し合っておく」必要性を感じたという。 「『在宅か施設か?』『施設なら親の地元か、子どもの家の近くか?』『離れて暮らしていたらどうすればいいか?』は最低限話しておきたいこと。ただ、みなさん、介護にまつわる不安を聞いていると、自分の親に『介護が必要になったらどうしてほしい?』と聞きづらいと言う人が多いんです。どうしてかなと思ったら、核家族化している今、親と会うのは年に数回、盆・暮れ・正月だけという人も珍しくない。親にとっても何カ月ぶりに会うのにいきなり介護の話を持ち出されたら……、当然機嫌が悪くなりますよね」

その場合、どんな解決策が?

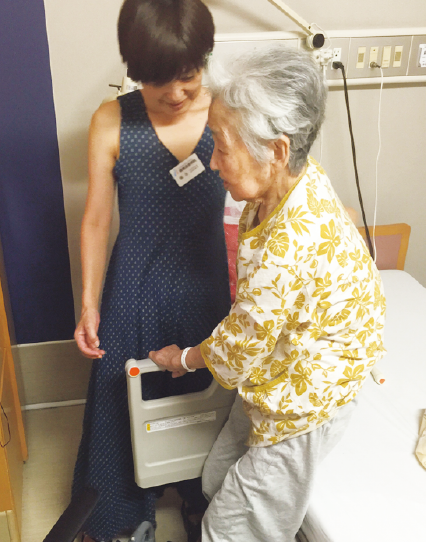

「私は昔から母と仲が良く、結婚を機に二世帯住宅で同居する以前から、毎日母に電話をしていたんです。『今日は何していたの?』なんて1分話す程度でしたが、それでも声色から母の様子はわかりました。そんなふうに週1回でも親と電話で話していれば、お互いの近況は把握できるはず。久しぶりに会ったときに『この前、風邪で寝込んだって言っていたけれど、これから先のことも心配。将来、介護が必要になったらどうしてほしい?』と切り出せば、一歩踏み込んだ話ができると思いますよ」 リハビリ入院後。

リハビリ入院後。

「つかまり立ちができるように

なったと、うれしそうに見せてくれました」きょうだいがいたら

役割分担を話し合って。さらに、忘れてはならない大事なことがもうひとつある。

「私の場合は兄と役割分担を決めて母親の介護を一緒にしていましたが、きょうだいがいても公平に親を看ているという話をあまり聞かないんです。今は誰かひとりが頑張って介護をする時代ではない。介護のプロの手を借りるのはもちろん、きょうだいがいたら前もって話し合うことをおすすめします」

具体的には、「在宅介護なら誰が中心になるか」「平日と週末は交代で看る」「遠方で通えないなら、その分、介護費用を負担する」など、それぞれの分担を決めておく。するとその後何か状況が変わっても、あらかじめ話し合ってサポート体制を決めているので互いにフォローすることができる。

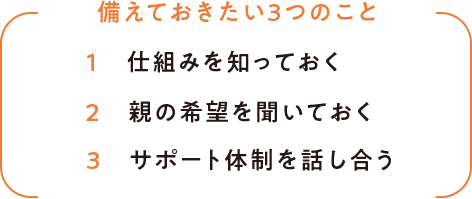

「今は一昔前と違って、親の介護で自分たちが犠牲にならないという意識が広がっています。介護についての情報も手に入りやすい時代なので、わからないことがあれば事前に調べて知っておきましょう。すると介護に対する不安も減っていきますよ。〝準備〞しておくことが何よりも大切です」 「何事もそうですが、誰だって〝知らないこと、わからないこと〞があるときが一番不安。上の3つを今のうちに確認して備えるのがおすすめです」

「何事もそうですが、誰だって〝知らないこと、わからないこと〞があるときが一番不安。上の3つを今のうちに確認して備えるのがおすすめです」

「新田恵利さんインタビュー。知る、備えることが、不安軽減の近道。」より引用【タイアップ記事】