介護のお役立ち情報

新着コラム

コラム一覧

キーワード一覧

キーワード検索

カテゴリー

介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報

おすすめ商品・特集

おうちで安心入浴フローチャート。身体機能別に3タイプをご紹介

おうちで安心トイレフローチャート。身体機能別に3タイプをご紹介

あなたはどのタイプ?

身体状態や環境、目的別に車いすをご紹介

環境づくりからはじめる転倒予防

短期利用もOK!

軽量・コンパクトな車いす特集

おでかけに便利な

アイテム特集

介護用品の

衛生対策

快適な座り心地と適切な座位保持を追求した、制菌仕様で衛生的な車いす

軽い!洗える!

HRオリジナルクッション

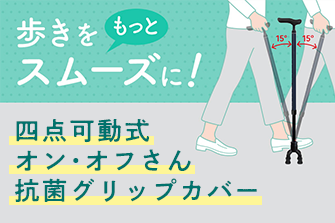

歩きをスムーズに!

便利な四点杖をご紹介

肌ざわり、なめらか。あんしん3層スムース防水シーツ

介護・医療に関する専門用語や名称などを分かりやすく解説

介護用品のレンタルや利用について動画で解説